もしかすると日本で一番勝利に飢えているチームかもしれない。最高学府の東大野球部が最後に勝ったのは2017年秋の法大戦。…

もしかすると日本で一番勝利に飢えているチームかもしれない。最高学府の東大野球部が最後に勝ったのは2017年秋の法大戦。以来1分けを挟んで49連敗(9月20日現在)しており、いまの3年生以下は神宮での勝利の味を知らない世代だ。主務の玉村直也ら4年生には、何としてでも勝ってバトンをつなげたい思いがある。

「春の内容からもチーム力は間違いなくアップしています。やることはやって来たのであとは結果を残すだけ。自分たちの代で絶対に勝つ」

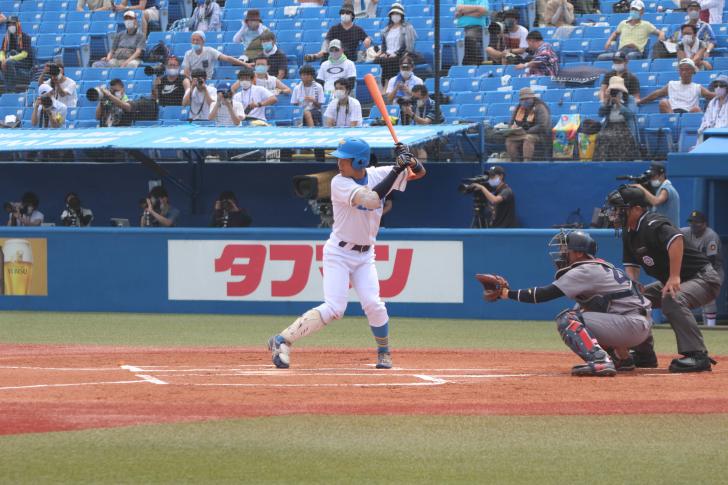

コロナ禍のため、1回戦総当たり制となった春季リーグ戦。東大にとっては過去最高順位2位に入った1946年春と同じ制度とあって密かに期待度も高まった。そんな中で迎えた開幕戦では昨秋優勝した慶大を相手に1点リードして9回を迎えたが、自滅し4-5で逆転負け。結局5戦全敗で全日程を終えた。

もちろん、結果には満足はしていないが、真夏に行われた戦いでは少なからず手応えを感じ取っているのも確かだ。

リーグ6大学の中、唯一の国立大ということでコロナ禍の影響を最も受けたのは想像に難くないが、ここで玉村主務が好判断をみせた。

ドラフト制導入後、東大初のプロ野球選手として中日に長年在籍していた井手峻監督は「学校にも入れなくなって、困っているときに主務が力を発揮し、秘密の練習場所を確保してくれました。野球部のバスを使うなど金銭面でも苦労したと思うが、本当に助かりました」と称賛。イケメン主将の笠原健吾もこの”ファインプレー”に感謝した。

「他大学が活動を再開する中、自分たちだけは許してもらえず、モチベーションが下がる人もいて不安でしたし、深刻な問題だった。あそこで練習場所がなかったら恐ろしいことになっていたと思います」

春季リーグではふだんなら電車で神宮まで通っていたが、感染予防の観点からチームバスを手配した。何かと運営経費の掛かる中、今回初めて実施されるギフティングサービス「Unlim(アンリム)」は東大野球部としても大歓迎だろう。

「野球は本当にお金がかかる。使い道はいくらでもあるので、ありがたい」と井手監督。笠原主将も「例えば、マシンが古くてストライクが入らないとなると練習もままならない。ギフティング(金銭的支援)をいだたけるのはありがたいですし、東大野球部部員の技術向上につながる」と話した。

勝つことがいかに難しいか。それを一番分かっているのも東大だろうし、勝つ喜びを一番知っているのも東大だろう。

「1年生の時は宮台さん(17年ドラフト、日本ハム2位)がいた。勝つと学内でも注目されるし、大学の運動部を引っ張っていけたらと思う。東大野球部は文武両道の最高峰と考えているし、勉強をがんばっている高校球児にも諦めない姿勢を見せて戦えたらと思う」と玉村主務。笠原主将も「勉強のみならずスポーツにも本気で取り組んできた。それが世の中に伝わり、少しでもいい影響が出れば、それが僕たちの存在意義」と熱かった。

秋季リーグは2回戦総当たり制。9回打ち切りで延長戦は行わず、1校10試合。ポイント制(勝ち1、引き分け0・5)で順位を決める。東京六大学の”華”ともいうべき応援団、吹奏部の入場も感染防止に最大限配慮しながらも認められ、井手監督も喜んだ。

「応援部と野球部は一体。入場できなかった春は彼らがかわいそうだった。無念だったと思う」

19日からの開幕カードでは春の王者法大に挑み、2連敗。しかし、初戦は2-4と善戦した。それと同時に東大野球部として、あらためて伝統の重みも感じた。

「六大学は入れ替え戦もなく、全国トップクラスの伝統ある強豪5大学を相手に神宮という舞台で毎シーズン挑戦させていただける。本当に感謝の思いでいっぱいです。監督さんの言葉を借りると”時々勝つ”から”ちょくちょく勝つ”を目指したい」と玉村主務。今年は創部101年目となる。次の100年に向けて”赤門旋風”を再び。東大の熱い戦いは続く。

東京六大学秋季リーグ応援企画「声援がほしい。ROKUDAIGAKU MESSAGES」はこちら