9月19日、東京六大学秋季リーグ開幕戦。早大応援部・宮川隼代表委員主将(4年)が「神宮に帰ってきた」と最も感じた瞬間は…

9月19日、東京六大学秋季リーグ開幕戦。早大応援部・宮川隼代表委員主将(4年)が「神宮に帰ってきた」と最も感じた瞬間は、第1試合の法大-東大戦の試合前に行われたエール交換だったという。

「校歌が流れる直前まで、本当に神宮で応援ができるか、現実感がありませんでした。しかし、第1試合で先攻だった東大の校歌が流れた瞬間、『ああ、神宮に帰ってきたんだな』と……」

すべての関係者への感謝を込め、振り返った宮川さんは6校が持ち回りで当番校を務める東京六大学応援団連盟で連盟委員長を担う。今回の“応援団復活”に最も尽力してきた一人である。

連盟委員長として第1試合は外野席で監督を務め、迎えた第2試合は母校の早大-明大戦。コロナ禍を乗り越えたと同時に、3年間の下積みを過ごし、自らが幹部となる4年生で初めて立つ神宮だった。

「この2か月、夢見ていたので、外野席であり、いつものリーダー台に乗れなかったものの、早大応援部の部員とともに選手を応援できる喜びは大きいものでした。4年生としても、お客さんがおらず、下級生時代に思い描いていたものと少し違いましたが、全国の応援部の中で代表的と言われる早稲田のセンターリーダーとして一番前に立って、部員を先導する役割を担うこともまた、喜びは大きかったです」

宮川さんが使った「2か月」という言葉。その裏に、人知れない苦労があった。

秋の神宮で応援したい--。動き始めたのは7月上旬だった。東京六大学野球連盟は8月に1試合総当たり8日間の短期決戦で春季リーグ戦が行う方針を決めた。一方で、応援団がリーダー指揮の下で応援することは認められなかった。

連盟側とやりとりする中で「せめて、試合前後のエール交換だけでもさせてもらいたい」と気持ちを伝えていたが、プロ野球を含め、全国的に応援団を立てて声援を送るスタイルが再開していない状況もあって叶わず。

宮川さんは「春は応援団なし」を通達された時、察知した。「これは応援団連盟からファーストアクションを起こす必要がある。各校がスタイルをバラバラにして、野球連盟側に提示してしまったら応援は実現不可能だ」と。

だから、すぐに秋に視線を向けた。着手したのは、独自の感染対策のガイドライン作りだ。

同じ早大で連盟委員を務めるチアリーダーズ、吹奏楽団の責任者と3人で議論を重ねた。「どうしたら、コロナウイルスの感染対策を十分に取っていると認めてもらえるのか」。決めたのは「あらゆる想定を考え得るだけしなければならない」ということ。

応援席で観客がいる、いない、吹奏楽部がいる、いない。できる限りのパターンを洗い出し、その場合、リーダー、チアリーダーズ、吹奏楽団をどう配置し、どんなスタイルで応援するか。具体的にまとめ、連盟側に提案した。

当初からの提案で一番の大きな決断は、部員の席を固定することだった。

通常は応援席をリーダーらが積極的に動き、観客を盛り立てる。しかし、感染対策においては応援部、観客同士が密接になり、声出しを求めることは飛沫感染のリスクを生むことになる。だから、どんな形であっても応援中の部員の席は動かさないと決めた。

「一般の方にとってはなんてことないかもしれませんが、部員を固定するのは我々にとって応援団連盟が発足以来、初めてのこと。他校にとっては混乱を招くことでしたが、応援という行為自体が飛沫など、コロナ禍においてタブーとされているもの。普段のようにお客さんの目の前で声を引き出すのはリスクが生まれてしまう。それは絶対避けなければ、応援は実現できないので、部員も固定して距離を取ろうと決めました」

慶大応援指導部の感染症に詳しい関係者からの助言も受け、「球場に入る際の感染予防策」「応援中の感染予防策」などを細かに定めたガイドラインを作成。提案に対し、野球連盟側から指摘を受けた点を持ち帰って修正し、再び提案する。そんなやりとりを何回も繰り返した。

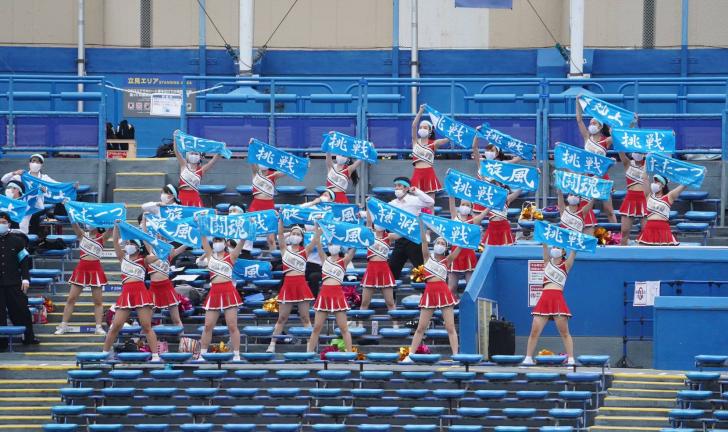

寝る間を惜しんで取り組んだ努力が結実したのは、8月下旬。外野席を使い、一般客を入れない形で応援団の活動が認められた。部員が入れるのは100人以下、センターリーダー以外はマスク着用などの制限があるが、3部がそろって神宮の舞台に帰ってくることが決まった。

感染症拡大以降、日本のスポーツで本格的に応援団を入れることは初のことだった。

「いろんな人の想いが神宮での応援には詰まっています。例えば、私の場合は新人時代の4年生と2、3年生の先輩たちから『早稲田の応援を頼むぞ』と言われ、想いを託されてきた。それを六大学に広げると、私のみならず、6校分のドラマ、ストーリーがこの代にかけられている。多忙を極める中、同じ想いで連盟委員の吹奏楽団、チアリーダーズの責任者も動いてくれたことで実現できたと思っています」

実は、不安もあった。

状況はスポーツがコロナに劣勢に立たされている時期と重なっていた。高校は甲子園、インターハイが中止になり、大学もあらゆる競技が中止を判断し、内心は覚悟もあった。「正直、秋季リーグ戦を含め、何もできないまま引退するのが現実的かもしれないと思いました」

しかし、諦めることはいつでもできる。いつでもできるなら、諦めるのは一番最後でいい。

奮い立たせたのは応援部で培ったマインドだった。根底にあったのは、下級生の頃に先輩から受けた教え。「たとえ選手が、お客さんが、試合を諦めていたとしても、応援部だけは決して諦めてはいけない」。だから、こう信じて、動き続けた。

「こんな絶望的な状況であっても、何かできることはきっとある」と。

こうして復活にこぎ着けた応援団。開幕週には法大、東大、早大、明大の4校が登場し、各校から聞かれたのは「当番校の早大が尽力してくれたおかげ」という言葉だった。その上で、それぞれが神宮の舞台を噛み締めた。

19日の開幕戦に立った東大応援部主将の菅沼修祐さん(4年)は「分かっていたつもりだったけど、改めて応援は楽しいと気づかされた。球場に行くまでは外野席から応援が届かないんじゃないかと思っていましたが、レフト、ライトの選手がすぐ近くにいる感覚で応援ができました」と言った。

法大応援団チアリーダー部の津吹千花さん(4年)は「春のリーグ戦はそれぞれ場所は違ったけど、『BIG6.TV』などを見て応援する気持ちを持って見ていました。今回はマスクで隠れているけど、笑顔かどうかは分かる。今までと変わらず、笑顔でやろうと全員心がけています」と明かした。

そんな応援団の想いを選手も受け止めた。開幕戦で投手として勝利に導いた早大野球部の早川隆久主将(4年)は「応援があるだけで、打者は『ここで一本打たないと』と思うし、自分がピンチになったら『ここで抑えないと』という気持ちが全然違う。応援の力は偉大だと感じた」と語った。

宮川さんのもとには東京六大学に続き、同じ神宮で外野席を使って応援を始めた東都大学の応援団から「六大学が先陣を切って応援のスタイルを提示してくれたからできている」と感謝の声が届いたという。

短いようで長かった「2か月」を宮川さんは今、振り返る。

「東京六大学応援団連盟は全国でも注目度が高いと自負しています。当初はコロナ禍で応援というものは消滅するような文化だと感じましたが、全国の応援団に先駆ける形で応援スタイルを提示できました。我々は応援というものに惹かれ、魅力を感じてきた歴史。やはり、それを簡単になくしてはいけないという想いが一番の原動力になったと思います」

応援とは、宮川さんにとって「他者貢献」の具現化だ。

中学の頃から応援団に憧れ、体育祭では応援団長を務めた。「大学に入ったら、応援団に」。インターネットで検索したら、一番上に出てくる早大応援部を見て、歴史と伝統を感じた。稲毛(千葉)時代はラグビーに打ち込み、受験勉強を経て「都の西北」に足を踏み入れると、迷わず門を叩いた。

「合理的なものが求められるようになった世の中において、合理的とは言えないものが人を惹きつける、そういう力がある。応援をどっぷり4年間やってきて未だに言葉にはできませんが、その魅力に私も虜になっています」

応援団といえば、厳しい練習に厳しい上下関係。しかし、表向きは厳しい先輩も練習が終わった後は食事に連れていってもらい、いくらごちそうになったか分からない。「今の世の中にはない人情味をいつも感じてきた」という。

各競技の早慶戦をはじめ、演奏旅行という地方巡業のイベントもあり、他の部活、サークルにはない数の経験ができる。基本的に練習などは部員のみで完結する応援部。4年生の質によって練習の質が決まる責任があり、しかも「応援」という抽象的な行為を指導するには「物事の本質をとらえる能力がなければ、下級生についてきてもらえない」。だから、応援部にいることで自然と人格が形成されていくという。

日本で応援団という文化を作ってきた東京六大学。「全国の応援という歴史のルーツが東京六大学野球連盟にあり、それを脈々と受け継いできた。特に野球を応援するために応援部が発足した歴史があり、六大学野球はその原点を感じさせてくれます」。なかでも、思い出深い試合がある。

18年の秋季リーグ戦、早慶戦の3回戦。中盤以降は劣勢で3-4とビハインドで迎えた9回、2点を奪って逆転した。当時、2年生として太鼓を担当していた宮川さんは、あの日の応援席の空気を昨日のことのように思い出す。

「当時の応援部の主将がセンターリーダーを務め、逆転した時の応援席の雰囲気は、合理的ではありませんが、応援の力で点を取ったと言える雰囲気が漂っていました。あの雰囲気に神々しいものを感じたというか、今も忘れられません」

宮川さんが応援部に魅力を感じる理由は「人」も大きいという。「応援という行為も好きですが、応援したいと集まってくる人が魅力的。応援は基本的に自分に還元されるものではないので、他者貢献が好きな人が多い傾向がある。そういう人たちといたから、辞めずに頑張ってこられました」

そんな「他者貢献」の集合体である仲間とともに過ごす応援部生活は、残りわずかとなった。

卒業後は海運業界に内定しており、石油などの運搬船の船乗りとして船長になることを志している宮川さん。早大としては今後、野球部以外で応援する競技の見通しが立っておらず、11月7、8日の早慶戦で事実上の引退になる可能性がある。

「応援の舞台を用意してくださった関係各位の皆様への感謝の気持ちを込め、外野席からではありますが、我々が存在している意義をお見せしたい。そして、最後の早慶戦で2年前、主将の姿に感じたような応援の力を、これから引き継いでいく下級生に主将として背中で見せながら、早稲田としては永遠のライバルとして思ってきた慶應に絶対に勝ち、先にエール交換を行うという強い決意があります」

一方で、開幕週に試合がなかった慶大、立大が今週末に登場し、6校が出そろう。応援団復活に尽力してきた連盟委員長としても残りの7週を無事に終わらせる使命感を、学ランをまとった胸の内には抱いている。

「先週のカードは土曜の第2試合、早大-明大戦の試合前後の入れ替えが上手く行かず、校歌を行えないということがありました。校歌一つとっても、数少ない秋季リーグ戦での貴重な機会を我々の運営で逃してしまう重責を感じながら、我々は六大学で応援スタイルを提示するにあたり、6校の部員に協力してもらったので、その感謝の気持ちを込めて、残りのリーグ戦も連盟委員長として円滑に進めていきたいと思います」

1年ぶりに帰ってきた応援団。距離はいつもより遠いかもしれない。しかし、6校が奏でる応援歌はいつもより熱く、秋の神宮の空と、私たちの胸に響く。

<Full-Count 神原英彰>