晩秋の神宮に歓喜を轟かせたのは、早稲田だった。「野球で長いことメシを食ってきて、いろんな試合を見て、日本一になった05…

晩秋の神宮に歓喜を轟かせたのは、早稲田だった。

「野球で長いことメシを食ってきて、いろんな試合を見て、日本一になった05年もあるけど、今日の試合が人生で一番感動した。素晴らしかった」

優勝インタビュー。プロ野球、メジャーも経験した早大・小宮山悟監督の言葉が2時間48分に及んだドラマがいかに劇的だったかを物語っていた。

勝った方が優勝という伝統の一戦は、早大がビハインドで崖っぷちに追い込まれた。1-2で迎えた9回、前のイニングから連投で登板していた慶大のエース・木澤尚文(4年)にアウト2つを取られ、V逸まであと1アウトという状況に。

しかし、風はまだ「都の西北」に吹いていた。

1年生ルーキーの7番・熊田任洋遊撃手が初球に食らいついて左前打。ここで前日に木澤から決勝弾を放っている2年生の8番・蛭間拓哉中堅手を迎え、慶大ベンチが動いた。8番手の2年生左腕・生井惇己にスイッチ。その初球だった。

蛭間が外角に逃げるスライダーを捉えると、高々と舞い上がった打球はセンターへ。右翼席から声援を送る応援団が呼び込むようにして伸び、バックスクリーンに着弾。ひと振りで敗者から勝者へ、そして、天皇杯の獲得者へ変わった。

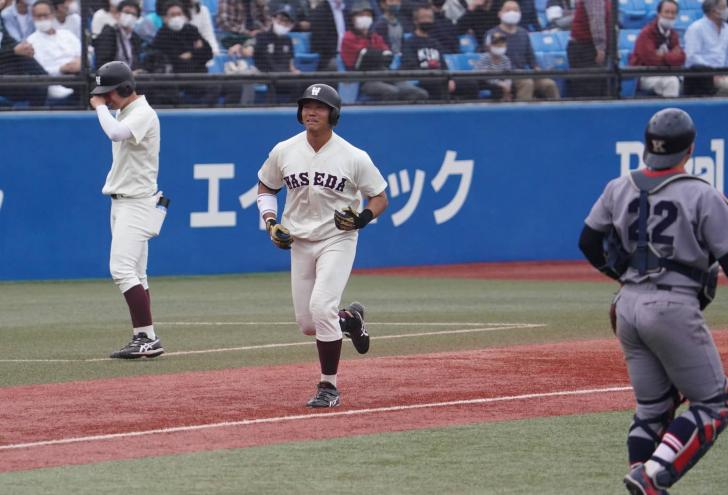

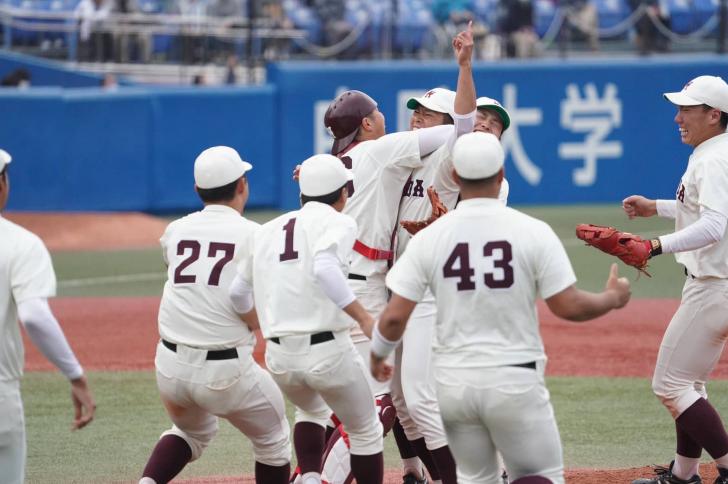

ダイヤモンドを一周しながら蛭間本人も、三塁コーチャーの学生コーチ・杉浦啓斗(4年)も泣いた。ベンチ前に飛び出し、狂喜乱舞した選手たちの目にも涙。その流れを引き寄せたのが、次打者にいたエースで主将の早川隆久(4年)だった。

8回2死一、三塁のピンチでマウンドへ。絶対に点をやれない状況、早稲田の10番を背負う左腕は水久保佳幸左翼手(4年)に対し、オール直球勝負を挑んだ。そして、カウント1-2から4球目の149キロで左飛に。奇跡への予兆とした。

歓喜の瞬間、輪の中心で人差し指を突き上げた左腕。客席に向かって挨拶をすると、クールな男の目から涙があふれた。

「監督さんを含め、チーム一丸となって戦った結果として、自分のもとに天皇杯が来た。自分のもとだけじゃなく、チームみんなで掴み取った天皇杯だったと思います。自分は1年春の初めての早慶戦で逆転満塁弾を打たれて、そこから慶應さんにはなかなかいい投球できず、歯がゆい4年間を過ごしてしてきた中で、最後にこういう形で終われた4年間の自分の成長の証しでもあるかなと思います」

こうして成し遂げた10季ぶり46度目の戴冠。劇的なドラマであるが故に隠れていたが、その裏にいくかの緻密な早稲田の戦略があった。

驚きはスタメン発表からあった。先発マウンドを託したのは、身長2メートルの左腕・今西拓弥(4年)。有力視された春の最優秀防御率右腕・徳山壮磨(3年)ではなかった。指揮官には、明確な狙いがあった。

「野球というスポーツは27個のアウトを取って守備が完結するという形が取られていて、27個目のアウトが一番重いアウトになる。1個目のアウトから18~20個くらいまでのアウトは、後ろの3つのアウトに比べれば何の役にも立たないもの。今西には申し訳ないけど、ブルペン待機で途中から登板し、どっちに転ぶか分からない投球では困る。それなら、もたもたしたとしても最初の3つのアウトを取ってくれればいい。

1、2点だったら返せると思っていたので、とにかく後ろを大事にいこうと。本来なら(先発は)徳山でいきたいところだったけど、6回以降の大事なところでアウトを取りにいってほしかったので、こういう使い方になった。周りから見たら奇襲に見えただろうし、博打を打っているようなところがあったけど、最初(初回)のダブルプレーで1回目の博打に勝ったので、ひょっとしたら……という気にはなっていた」

27アウトの視点から逆算し、その「重いアウト」を誰に任せるか。はっきりとした基準より、6回から徳山、8回途中から早川を投入。「心中するつもりだった」という早川については、同点なら7回途中からでも連投させる腹づもりだったが、ともに点を与えず、2人で10個のアウトを取った。

攻撃面でも、特徴的なことがあった。この2試合、4つ記録した犠打はすべて1死の走者一塁から。2死となっても、1、2回戦ともに、そこから3番・瀧澤虎太朗左翼手(4年)が先制打を放ち、試合の主導権を握った。「企業秘密なので言いづらいところはあるけど」としながら、指揮官は明かす。

「慶應の投手陣は落ちる球が好きな連中が多い。他のカードで捕手の福井(章吾)君がワンバウンドの処理に四苦八苦しているのを見ていた。二塁に走者がいるだけで、おそらく過敏に反応するだろうという思惑があった。さらに低い球を意識するあまり、高く速い球を後ろに逸らすこともあったので、二塁に進めることで投手より捕手にプレッシャーをかけたかった。点が取れない中でも二塁に走者を置きさえすれば、何か起きるんじゃないか」

日米で20年間のプロ野球生活を歩んだ戦術眼で選手を操った。ただ、そんな指揮官の緻密な計算を超える出来事を選手たちは2つ演じた。

1つ目は、敗戦まであと1死に追い込まれた直後のベンチの雰囲気。「頼む」「なんとかしてくれ」と選手たちが祈りを送る空気を感じていた。小宮山監督は「それは負けるチームの雰囲気」と思ったという。

「そういう空気になったら、チームは勝てないもの。プロでたくさん見てきたから。そういう中で熊田がよく打ったと思う」と嫌なムードの土壇場で強い精神力を発揮し、一本を出した1年生を称えた。

そして、慶大ベンチは動き、生井にスイッチした。ここで2つ目のまさかが起きる。小宮山監督は蛭間を呼び寄せ、狙いを確認した。それは「外角のストレートに対し、踏み込んで打つ」というもの。しかし、だ。

「『腹を決めていってこい』と言ったら、あんなにスライダーを綺麗に打ち返すなんて……。本人は体が勝手に反応したと言ったけど、勝手に反応するなんてありえない。自分の中で対応する準備ができていたということ。改めて蛭間の素晴らしいを感じた。感心しています」

この試合は、理屈では説明できない。指揮官が「早川をマウンドに送り出した時は負けていた。奇跡的に逆転しないかと思っていたら、奇跡が起きたので恐ろしかった」と振り返った一部始終。しかし、敢えて「奇跡」を説明しようとするなら、選手の言葉にヒントがあった。

逆転弾を打った蛭間は「最後はベンチに入れなかった4年生、ベンチを支えてくれた4年生が打たせてくれたと思う」「みんなが打たせてくれたホームランだと思うので、みんなに感謝したい」と繰り返し、次打者で見守っていた早川も「ベンチのみんなもそうだけど、ベンチに入ってない部員も全員の魂が乗り移って蛭間のホームランにつながったのかなと思う」と目に見えない力の存在を強調した。

「自分のため」より「他人のため」を思える集団は強い。その価値を息子より年の離れた学生たちに小宮山監督は感じていた。「なかなか口に出しづらいけど、自分のために頑張るより人のために頑張る方が、頑張りが利くものじゃないか」と言う。

「ユニホームを着られない部員の姿を見て、どこかで自分自身を鼓舞する部分があったと思う。野手は四球、安打で塁に出る度にライトポール際(の客席に座る部員)に手を挙げているくらいだから。石井連蔵さんが監督の時はガッツポーズしたら叱られたものだけど、今どきの学生はそれを禁止すると思うように動けないから、ある程度は許しながらやっていたけど。形として仲間のためにとそれぞれが口に出すチームになっていたので」

蛭間は監督、主将とともに出席した会見で4年生についての思いを問われると、本塁打を打った直後のように涙。「4年生たちがデータとかも本当にやってくれて感謝しかなかったので……最後に一本打てて良かったです」と語った姿が、なんとも印象的だった。

陰の役回りも率先して買って出た最上級生の献身に報いる逆転弾。早稲田に脈々と受け継がれる「一球入魂」という勝負に対する執念に「他者貢献」という新たな文脈を添えた彼らだったから、令和で初めての賜杯を手にすることができたのではないか。

会見で「ちょっとやそっとじゃ野球の試合で感動することないだろうと思ったけど、もうこれ以上の感動を味わえないくらい。夢みたいなので、ほわーっとしたまま一生を過ごしたい」と笑った指揮官は、最後に「ひょっとしたら今世紀最大のゲームと言ってもいいくらい」とまで評した。

伝説の「早慶6連戦」から60年の節目。2020年11月8日。秋の早慶戦で、また一つの伝説が生まれた。

<Full-Count 神原英彰>

![地元デミノーがブブリクに圧勝し2年連続の8強!準々決勝で「最強の試練」世界1位アルカラスと激突[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012607260176923200.jpg)