ついに最後の戦いを迎えようとしている。東京六大学で過ごした4年間の集大成。東大の「10」を背につける男は、しかし、努め…

ついに最後の戦いを迎えようとしている。東京六大学で過ごした4年間の集大成。東大の「10」を背につける男は、しかし、努めて自然体でいる。

「いよいよという気持ちはありますが、今までもずっと勝ちたいと思ってやってきました。もちろん勝ちたいですけど、最後だからといって気負いすぎず、まずは目の前のアウトを1つずつ、得点を1点ずつ取ることを意識して、1年間やってきたことを余すことなく出せるよう準備したいです」

31日から始まる最終カード・明大戦を前に、笠原健吾主将(4年)の口ぶりは落ち着いていた。

2分けを挟み、54連敗。これが、今、東大が東京六大学リーグ戦で置かれた現実である。3年ぶりに掴もうとしている1勝。秋の最終カードということは、今週末が連敗を止める今年最後のチャンスということになる。赤門軍団にとっては、大きな意味を持つ2試合だ。

始まりは、歴史的快挙の後からだった。

17年秋、絶対的エース・宮台康平(現日本ハム)を擁した東大は、2カード目の慶大1回戦に5-2で快勝。4カード目の法大戦は1回戦を9-2でモノにすると、迎えた2回戦で神宮のみならず、世間を大いに沸かせた。

当時1年生だった法大の左腕・鈴木昭汰らを打線が打ち込み、4回までに2本の本塁打などで8-3とリードした。6回からは前日に121球を投げた宮台が連投。8-5で迎えた9回に2点を返され、1点差に迫られたが、最後はしのいだ。そして、勝った。

東大にとって15年ぶりの勝ち点「1」を連勝で獲得。当時、ベンチに入っていた数少ない1年生の一人が、笠原だった。

「1回戦をすごく良い形で勝ち、2回戦もかなり有利に試合を進めて、このまま勝てると僕はベンチにいながら思いました。でも、最終回はあっという間に1点差になり、2死二、三塁まで行って……。僕は試合にも出ていなくて、ただベンチにいただけなのにプレッシャーが凄かったです。

『東大勝て』という球場の雰囲気だったのが、いざ法政が追い上げたら『ひっくり返せ』という雰囲気になったこと。でも、先輩方がそれを乗り越え、勝ち点を取った時のスタンド、応援席の盛り上がり、先輩たちの喜ぶ姿というのは、今でも昨日のことのように鮮明に覚えています」

なかでも、印象的だったのはベンチから引き揚げ、ロッカールームに戻ると、ベンチ入りできなかった4年生が迎えてくれたこと。出場した同期、後輩一人一人に「よくやってくれた」と労い、歓喜する姿を目の当たりにした。

「4年生でベンチに入れないのは悔しいと思いますが、それでもチームをサポートしてくれて、勝った時は自分のことのように喜んでくれて……。それを見た時にチームは勝つことで一つになるんだと感じましたし、こういう人たちの想いも背負ってやるのが大学野球なんだと感じました」

うれしさと同時に身が引き締まる想いになったといい、東大野球部が東京六大学で勝つことの意味を感じた忘れ得ぬ日。しかし、その「2017年10月8日」が結果的に、今日まで最後に勝利が記録された日になっている。

宮台が抜けたチームの18年春以降は0勝10敗、0勝1分10敗、0勝10敗、0勝10敗。新チームになった今年は5試合の短期決戦となった春の開幕カード・慶大戦で8回終了までリードしながら9回に逆転負け。秋も4カード目の立大1回戦に1-1で2年ぶりに引き分けたが、勝利にあと一歩届かない。

春は0勝5敗、秋は0勝1分7敗。通算54連敗となり、今日に至る。

投手が抑えても打線が抑えられる、打線が打っても投手が打たれる。「投打がかみ合えば……」という試合はいくつもあった。それでも、勝負にタラレバはない。事実として、9回を終わった時、得点が相手を上回る試合はなかった。

遠い、勝利という結果。ただ、どれだけ勝てなくても、あの時の記憶が支えになったと笠原は証言する。

「やっぱり、1年生の秋に勝った慶應戦、連勝で勝ち点取った法政戦、2年生の春のフレッシュリーグで勝った慶應戦。当然、勝利が遠いのは苦しかったですが、その記憶があったから、それでも勝ちたいという気持ちは全く薄れることはなかったし、勝利を目指してやってこられたと思います」

東大が東京六大学に属し、対抗戦を戦うということ。その記憶が今も笠原の脳裏に刻まれているように、他5校とは異なる価値を持つ、東大にとっての勝利。

笠原は「東大野球部でやっていて面白いと思うのは……」と切り出した。

「普通に生きていて、これだけ力差がある相手に挑む機会はなかなかないんじゃないかと、僕は思っています。その分、なかなか勝つことができないし、これだけ努力してもまだ届かないのかと、絶望感を味わうことも多い。

でも、力差がある相手も本気で勝負をしてくれるんです。それで勝つチャンスをなんとか見い出そうとできるのは、東大野球部じゃなければ、日本のどこを探してもないと思っています。それは僕らとしては凄くやりがいに感じます。だから、僕らが活躍すること、勝つことによって、力のある相手に挑む一つの価値観がグレードアップするんじゃないかという気がしていて。

僕らは東京大学で勉強をやりつつ、野球もやるという文武両道をモットーに掲げているので、僕らが頑張れば、日本全体として勉強も野球も頑張ろう、という流れが出てくるんじゃないかとも思っているんです」

そんな唯一無二の存在である東大野球部に憧れ、志したのは15歳の秋だった。

小学3年生で始めた野球。当初、テニスをやっていた笠原少年は「他のスポーツもやってみたい」と動きが似ていることを理由に興味を持ち、ラケットをバットに持ち替えた。西武・片岡易之(現治大、巨人コーチ)のようになりたいと、白球を追った。

横浜泉シニア(神奈川)で中学3年生の時、全国大会に出場。最後に戦い、敗れた舞台が神宮だった。「もう一度、神宮で試合をやりたい。東京六大学に受験で行くなら、高校は勉強もやる学校にしようと」。県内屈指の進学校・湘南高で3年夏は激戦の神奈川大会で5回戦進出した。

東京野球部を夢見たのは高校1年生の秋。高校野球部で東京六大学を観戦した。そのマウンドにいたのが、高校の先輩だった当時1年生の宮台。「高校の先輩が、テレビで見た甲子園に出ていた人と対戦する姿を見て、そういう舞台で野球できるのが羨ましいなって」

だから、引退後は勉強に没頭した。成績は学年360人で30位前後、猛勉強で東大に現役合格した。「東大野球部で絶対に野球をしたかった。東大に入れたらいいなじゃなく、東大に入らないとダメだと。入りたい理由が普通の受験生より強かったのかな」と振り返る。

野球部では1年秋にリーグ戦初出場。東大を目指すきっかけとなった先輩・宮台と一緒にプレーし、シーズン3勝を掴んだ。2年秋からは遊撃手のレギュラーに定着。最上級生となった今年は主将に就任し、新型コロナウイルスにより練習ができない期間も乗り越え、今日まで引っ張ってきた。

東大野球部に憧れ、夢見て、実際に4年間、戦って辿り着いた東大野球部の魅力がある。

「僕が部員を見ていて思うのは、なかなか努力をしても報われないかもしれないところに挑み続ける姿勢を全員が持っていること。それってなかなかないんじゃないかって。例えば、他大学では厳しいレギュラーに争いに漏れて、腐ってしまう人もいると聞く。だけど、僕たちは本当に頑張っても報われないかもしれないところに全員で頑張って向かっている。そういう仲間といると、ここで4年間、野球をやって良かったと思います」

連敗が伸びると「東大は東京六大学に必要なのか」という雑音が定期的に響く。「そういう声があるのは僕たちも当然、知っています」と笠原。「でも、それって結局は勝たないとどうにもならないし、僕らも勝つしかないと思ってやっています」と真正面から向き合う。

「東大が東京六大学にあることの意義は、どれだけ力差があっても頑張る姿勢は僕たちしか見せられないものですし、文武両道の可能性を示せるのは僕たちしかいない。東京六大学という大学野球で一番高いレベルのリーグで、そこで僕たちが勝つことができれば、日本の部活だったり、野球だったり、そういうものに対する新しい価値観も生まれてくるんじゃないか。だからこそ、東大が戦い続ける意味があると、僕は思っています」

もちろん、文武両道を免罪符にして「頑張った」という過程に甘えるつもりはさらさらない。本気で勝とうとしているから、54回負けた分だけ54回悔しかった。それに「チームメート」と呼ぶ存在がいつもスタンドにいる。東大応援部のことだ。

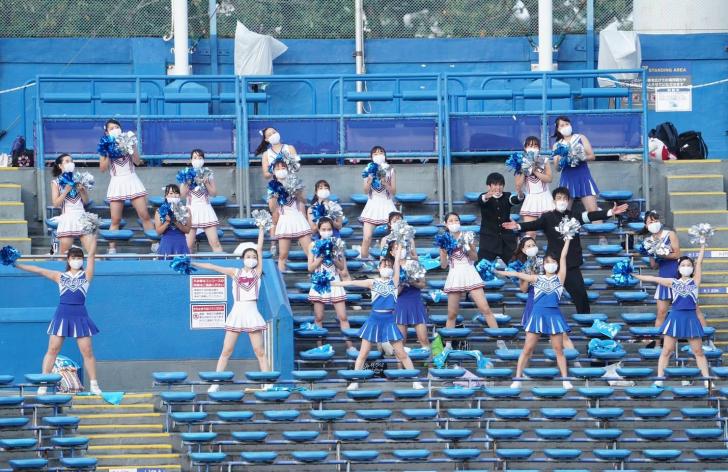

「お互いに10割の力を出して戦ったらなかなか勝てない中で、いかに球場の雰囲気を味方につけるかが大事だと僕は思っています。もちろん、僕らは全力で頑張らないといけないですが、やっぱり最後のひと押しするには球場の雰囲気も必要で、それを演出しているのは間違いなく応援部のみんなだと思います。神宮で東大野球部が勝つために本当に欠かせない存在。4年間、チームメートと思って接してきましたし、感謝しています」

卒業後は鉄道業界に内定している笠原。今週末の明大戦が9歳から始まった野球人生、そして、東大野球部生活の幕引きとなる。

改めて、神宮で戦った日々を振り返ってもらうと「甲子園に出ていた人たちと真剣勝負できることは、いつも幸せだと思っていました。勝利が遠い時期もありましたが、そういうところに挑める、なかなかない機会をさせてもらえるのは幸せでした」と笑う。

「それも、あと2試合。当然勝ちたいですが、まずは目の前の機会があることを感謝して頑張りたい。その上で、僕は1番打者を任せてもらっているので、出塁することできっと勝利に近づく。この1年間、チームのことを考えてずっとやってきたので、その姿勢をぶらさずにやっていきたいです」

東大にとっては、この最終カード2試合で勝てなければ、勝利を知らない3年生以下の世代が残り、新チームを担うことになる。

主将として、4年生として、何よりも東大で勝利を知る者として。果たすべき使命があることを、笠原は自覚している。

「勝ちを知らない状態でチームを渡すのは避けたい。僕自身、3年前の勝った記憶、勝ち点を獲った記憶が苦しい時に支えになってくれた。そういう支えになるものを残せずに卒業はしたくない。当然、僕たちも自分たちの代で勝ちたい想いもありますが、下の代に財産を残したいと思っています」

優勝争いは早慶両校に絞られた。今週末に登場するのは、それ以外の4校。しかし、東京六大学に消化試合など存在しない。

4年生は東京六大学の選手として神宮に立つ最後のチャンス。選手の数だけある、それぞれのストーリーに結末を描く舞台となる。笠原健吾にとって、それは“勝利の記憶”を母校の後輩たちに繋ぐこと。

10月31日、第2試合。秋の深まる神宮に東大野球部の特別なプレーボールがかかる。

<Full-Count 神原英彰>