初めて見た津田学園(三重)のエース・前佑囲斗(まえ・ゆいと)は、鼻に詰め物をしていた。「試合前にベンチにタオルを取…

初めて見た津田学園(三重)のエース・前佑囲斗(まえ・ゆいと)は、鼻に詰め物をしていた。

「試合前にベンチにタオルを取りに行こうとしたら、鼻血が出てきちゃって……。緊張と興奮があったのかもしれません。こんなことは初めてだったんですけど」

昨秋の10月20日、三重・津球場での東海大会初戦・津田学園対大垣日大(岐阜)の試合前のことだった。試合が始まる頃には鼻血は止まっていたが、いかにも前が入れ込んでいることが伝わってきた。

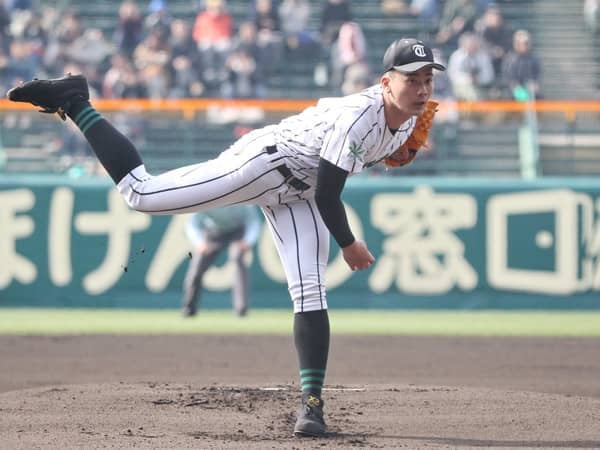

敗れはしたが、龍谷大平安相手に堂々のピッチングを見せた津田学園・前佑囲斗

小学3年時に右手首を骨折したこともあり、手首は多少硬さがあるという。身長182センチ、体重87キロの堂々たる体は、肩・ヒジの故障歴がない頑丈さも併せ持っている。しなやかさを売りにするというよりは、いかにも「剛腕」のムードが漂っていた。

あれから5カ月。甲子園球場のマウンドに立った前は、試合前に鼻血を出していた人間とは思えない、リラックスした姿を見せた。

「立ち上がりは緊張もあったんですけど、マウンドに立ったら強いボールを投げることだけを意識したら、緊張がほぐれました」

前は試合後にそう振り返ったが、その言葉以上にいい意味で力感の感じられないマウンドさばきだった。昨秋の近畿王者・龍谷大平安(京都)を向こうに回しても、「力でねじ伏せてやろう」という雰囲気は微塵もなかった。

軽いキャッチボールの延長のような脱力したフォームから放たれるストレートは、ほとんどが130キロ台中盤。それなのに、龍谷大平安打線は前のボールをとらえきれなかった。スライダー、カーブに加え、左打者には落ちるツーシームも駆使して打たせて取る。大会前に「最速148キロ右腕」と騒がれた剛腕のイメージを覆(くつがえ)す内容だった。

昨秋の東海大会初戦は立ち上がりから力みが見られ、3回に3失点を喫している。だが、4回以降には力感のないスタイルにモデルチェンジし、大垣日大打線を封じていた。前は明らかにこのスタイルに手応えを感じていた。その集大成を春のセンバツで発揮したと言えるだろう。

転機は昨年の夏だった。津田学園は、三重きっての進学校で、1955年夏に甲子園を制した古豪でもある四日市高に初戦で敗れた。前は終盤にリリーフ登板するも追いつかれ、延長12回裏にサヨナラ打を浴びている。

「当時は常に全力で投げることしか頭になくて、体力がもちませんでした」

そんな悔いを引きずるなか、前が目にしたのは昨夏”金農フィーバー”を巻き起こした吉田輝星(こうせい/日本ハム)の投球である。

「吉田さんを見て、『こんなピッチングがしたい』と影響を受けました。ランナーが出るまではオフにして、ピンチになったらオンになる。ストレートでも130キロのボールと140キロのボールを投げ分けて緩急をつけられるようにしました」

東海大会初戦ではわずかに夏の名残りがあったものの、この「輝星スタイル」がはまった結果、前は津田学園のエースとしてチームを東海大会準優勝に導いた。

さらにこの冬は「スピードではなく、キレを求めてやってきました」と、新たな課題に取り組んでいた。

「ボールの質が変わってきました。秋までは打ち返されていたストレートが、年明けからファウルになるようになって。キレが上がってきたと思います」

龍谷大平安戦では9回まで被安打2の無失点投球。自慢の強打線が龍谷大平安の好左腕・野澤秀伍に完璧に封じられたため、試合は延長戦にもつれ込んだものの、前の実力を伝えるには十分な内容だった。

スイスイと0行進を重ねながら、前はアクシデントと戦っていた。驚くことに、6回には右手の親指、人差し指、中指の3本の指をつっていたという。

「自分で揉んで直したんですけど、その後からストレートを投げるときに指が気になっていました」

延長戦に入ると疲労から体の開きが早くなり、ボールの抑えが効かなくなった。延長11回に2点を許し、津田学園は敗れる。だが、前佑囲斗というインパクト絶大な名前は全国区になった。

「ピンチでのストレートは通用したと思います」

ただガムシャラに投げることしか知らなかった馬力型の剛腕が力加減を覚え、ピッチングの楽しみを覚え始めた。武運つたなく敗れたとはいえ、前のこれからを思えばいい予感しか浮かんでこない。