西武×ヤクルト “伝説”となった日本シリーズの記憶(8)【参謀】ヤクルト・丸山完二 後編(前…

西武×ヤクルト “伝説”となった日本シリーズの記憶(8)

【参謀】ヤクルト・丸山完二 後編

(前編の記事はこちら>>)

「広澤の走塁」は、きちんと指示をしなかった私のミス

――14年ぶりにセ・リーグを制覇して臨んだ1992年の日本シリーズ。結果は3勝4敗でした。この年のシリーズで印象に残っているシーンは何でしょうか?

丸山 やっぱり、第7戦、広澤(克実)のスライディングかな?

――これまでお話を聞いてきた、西武の石毛宏典さんと伊原春樹さん、そして、当の広澤さんも「印象的な場面」としてこのシーンを挙げています。3勝3敗で迎えた第7戦、得点は1-1の同点。1アウト満塁の場面で、代打・杉浦享選手が放ったのはセカンドゴロ。ここでホームに突っ込んだ三塁走者の広澤選手がアウトとなりました。

丸山 僕はベンチで見ていて、何が起こったのか一瞬、わかりませんでした。当たり損ねのあの打球で、(西武のセカンド)辻(発彦)があの体勢から、まさかホームに投げるとは思わなかった。体勢を崩しながら捕球して、半回転しながらホームに投げた。その送球は高めに浮いて、(西武のキャッチャー)伊東(勤)がジャンプして捕球した。あの場面の広澤のスライディングは、本当に悔いが残るね。

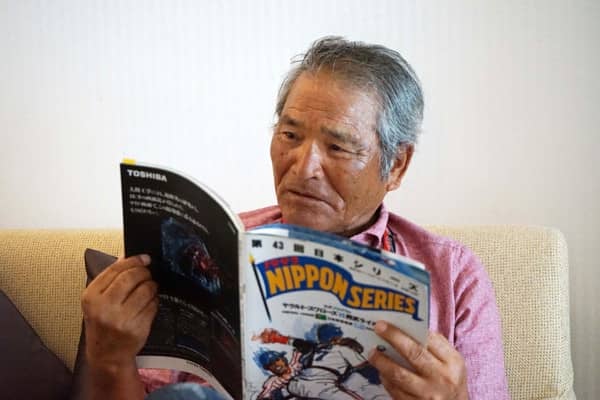

当時の資料を見ながら、西武との日本シリーズを振り返る丸山氏

photo by Hasegawa Shoichi

――どのような点が「悔いが残る」のですか?

丸山 あそこは1アウト満塁だから、ライナーでのゲッツーが最悪な場面です。だから、そんなに慌ててスタートを切らなくてもいい場面。でも、試合は終盤で、どうしても1点が欲しい場面でもあるわけです。それなのに、僕を含めてベンチからは何も指示を出さなかった。今から思えば、「ゴロが転がった瞬間に、いいスタートを切れ」と指示を出すべきだったのかもしれないですね。

――打球を見極めて、ゴロだと判断した瞬間にダッシュする。いわゆる「ゴロゴー」ですね。

丸山 さっきも言ったように、ライナーだと最悪のゲッツーですから、ゴロかどうかを見極めてスタートすること。あの場面、ゴロになった瞬間に広澤がパッとスタートを切って、ホームに向かってダッと走ってくれれば……。ゴロゴー、抜けてからのスタート、ギャンブルスタートなど、いろいろケースに応じたスタート練習をやらせていなかったことの反省が……。今でもそのことは鮮明に覚えています。

―― 一方のライオンズは抜け目のない走塁が目立ちました。スワローズとは好対照だったという感は否めませんね。

丸山 まさに、うちが西武に劣っていたのはそういうところです。「打つ」とか「投げる」とかではなく、「積極的に次の塁を狙う」という姿勢が西武にはあって、ヤクルトにはなかった。そもそも、セントラルの野球がそういう野球ではなかったですね。

でも、西武はシーズン中からそういう野球をやっていたんでしょう。だって、「日本シリーズだから特別なことをしよう」と思っても、できるものじゃないですから。それに比べて、我々はたまたま運がよくて日本シリーズに出られたという感覚。でも、この悔しさが翌年につながるわけです。

1993年は、技術的にも精神的にも対等に戦えた

――前年の悔しさを胸に迎えた翌1993年のユマキャンプでは、かなり走塁練習に時間を割いたそうですね。

丸山 選手たちはもちろん、我々コーチ陣も、前年の「悔しさ」が胸に残っていたので、キャンプでは相当練習をしましたね。僕も野村さんに怒られたからね。「今まで、どんな練習をしてきたんだ」って。あの走塁は広澤だからできる、できないじゃないんだよね。それは彼の問題というよりも、きちんと指導できなかった指導者の問題。だから、1993年のユマキャンプは徹底的に走塁練習をしました。そういうことも含めて、選手たちはこのキャンプで精神的な強さを身につけた気がします。

――1992年の悔しい結果を経て、選手たちも心身ともに強くなっていったわけですね。

丸山 まさに、そうだと思いますね。これは後の話になるけど、1993年は日本一になったのに、翌1994年はリーグ4位。1995年にはまた日本一になって、1996年は4位。そして1997年にはまたまた日本一に。連続して日本一になれなかったのは、選手自身が慢心してしまうこと。そして、僕らコーチが「もう言わなくてもわかるだろう」と油断してしまうことが理由でした。でも、1993年に関しては、間違いなく、前年の「悔しい」とか、「今度こそ」という思いが力になったのだと思いますね。

――この頃になると広澤選手、池山隆寛選手も、急に頼もしく貫禄が出てきた印象があります。

丸山 広澤も、池山も、もともとは関根(潤三)監督に育てられました。関根さんには愛情がありましたね。池山なんか、「ブンブン丸」と言われていたように、とんでもないボール球まで振っていたので、「せめてランナーがサードにいるときぐらいは前に飛ばしてくれよ」と注意をしようとした。そうしたら関根さんは、「いや、池山はね、今は成長する過程なんだ。そういうことを注意するとバッティングが小さくなるから、今は好きなように打たせてやれよ」と言っていました。矯正しなかったから、彼らは伸びたんです。そして、その後に野村さんが野球を教えて、狙い球が絞れるようになってきた。いい順番だったと思いますね。

――そして、1993年ペナントレースでもセ・リーグを制覇。1993年日本シリーズは、再びライオンズとの一騎打ちとなりました。この年のライオンズはデストラーデが抜けていました。相手戦力をどのように見ていましたか?

丸山 その年は対等に戦えたよね。技術的にも、精神的にも。勝つか負けるかはそのときの運だけど、精神的には前年に比べて落ち着いていたし、心の余裕を持って戦える状態にはなっていたと思いますよ。

選手たちをその気にさせた野村監督の功績

――1993年シーズンは、前年に故障に泣いた川崎憲次郎投手が復活。さらに、高津臣吾投手がクローザーとして台頭し、日本シリーズでも活躍しました。

丸山 西武打線に対しては「川崎のシュートは通用するだろう」という思いはありました。川崎のようなシュートピッチャーは少なかったからね。ただ、高津については、まさかあそこまで通用するとは思っていませんでしたよ。「高津を抑えにしよう」と決めたのは野村さんなんだけど、オレはそんなこと思いもつかなかった。その点、やっぱり監督は大したものだと思ったよね。

1993年から抑えに転向し、日米通算300セーブを達成した高津

photo by Kyodo News

――どうして、「通用するとは思っていなかった」のですか?

丸山 やっぱり抑えというのは、速い球でズバッと三振を取れる投手のイメージがあったからね。でも、高津はシンカーをマスターしてからすごくよくなった。野村さんの眼力に、あらためて痛感したよ。

――結局1993年は4勝3敗で、スワローズが前年のリベンジを成し遂げました。あらためて、この2年間をどのように振り返りますか?

丸山 あそこまで行けたのは野村さんの手腕が大きかったと思いますよ。選手に自信を持たせて、うまくその気にさせてね。日本シリーズまで来たら短期決戦ですから、もはや技術的な問題じゃない。絶えずミーティングで「オレの言っていることをしっかりとやっていれば大丈夫」と選手たちに話して、その気にさせた。やっぱり、野村さんの功績は大きいよね。

――そうした状況下で、「参謀」として、丸山さんは選手寄りだったのか、監督寄りだったのか、あるいは中立だったのか。どのようなスタンスだったのですか?

丸山 やっぱり、選手の味方やね。「選手が何を考えているのか?」ということを、常に注意していましたね。その上で、「監督にどのように報告すればいいのか?」と考えていました。もちろん、その一方で「野村監督がどういう野球をやりたいのか?」ということは把握するように努めていました。監督の考えをしっかり理解して、選手にきちんと伝える。そして円滑にチームを進めていく。それがコーチの仕事だと思って、何十年もやってきた。それは野村さんに限らず、すべての監督の下でね。