写真提供:共同通信 ピッチングフォームの変更は、投手のアイデンティティにかかわる重要な問題だ。特にプロ入り以前に本格派…

写真提供:共同通信

ピッチングフォームの変更は、投手のアイデンティティにかかわる重要な問題だ。特にプロ入り以前に本格派として鳴らしてきた投手であるほど、“腕を下げる”という選択は苦渋の決断となるはずだ。それでも、勇気を持って大胆なフォーム変更に取り組む選手が絶えることはない。サイドスローに挑戦し、成功し、失敗する投手はどれだけいるのか。ピッチングはどう変わるのか。データから実情を探ってみたい。

■つくられる左サイド

投球フォームの定義についてはさまざまな見解があるが、ここではオーバースロー、スリークオーター、サイドスロー、アンダースローの4つに分け、映像でも確認が可能な過去10年分のデータを対象としている。判別にあたってはリリースの位置や肩のラインなどを参考にし、報道などの情報も加味して判断している。

個々のフォームの判別は複数人の目を通すなどできる限り客観性の担保につとめているものの、目視を中心とした判断で100%正確に実態を反映するのはなかなか難しい。例えば現在球界で普及の進むトラッキングシステムによるリリースポイントのデータなどを用い、機械的にフォームを判定する形が理想ではある。現在のところ取り得る手段を用いた試みとして、目を通していただければ幸いだ。また、今回の調査ではドラフト指名を受けた選手を対象とし、外国人選手は含めていない。

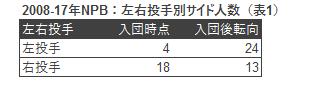

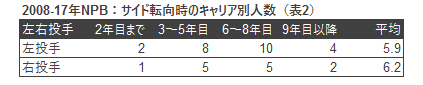

過去10年間で、サイドスローへの転向を確認できた投手は37名いる。表1に示した通り、そのうち左投手が24名と多数を占めている。そもそもの前提として、左のサイドスローとして入団する投手は珍しい。2017年に楽天の高梨雄平がルーキーの変則サウスポーとして素晴らしい活躍を見せたが、近年では稀なケースだったと言える。左のサイドスローは左打者に対するワンポイントなどを役割とする専門職だが、基本的にはプロ入り後につくられた存在だ。

サイド転向に踏み切るタイミングは、左投手が平均5.9年、右投手は6.2年となっている。ともに3年目を過ぎてから数が増えはじめ、キャリアとして中堅に至るタイミングでの転向が一般的となっている。もともとスリークオーターとして投げていてさらに腕を下げるケースや、オーバースローから一念発起して腕を下げるケースなどが見られるが、いずれにしても決断に至るまでにそれぐらいの時間を必要とする、ということだろう。

■キャリアがカギ?

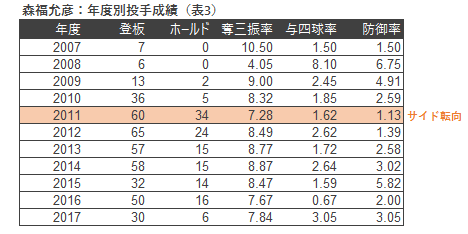

サイド転向の成功例として名前の挙がることも多い森福允彦(当時ソフトバンク)も、5年目のシーズンから本格的にサイドスローに転向した(表3)。同年には左のセットアッパーとしてチームの日本一に大きく貢献し、その後も安定した投球を続けて国内有数のリリーフとして存在を確立している。転向以前からサイド気味のスリークオーターで大きなフォーム改造ではなかったものの、森福の投手としての資質を引き出す要因となった。

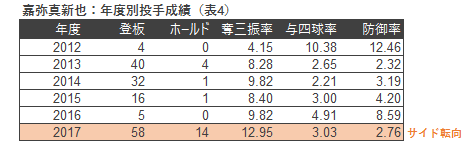

その森福の2016年オフのFA移籍を受け、台頭したのがソフトバンクの嘉弥真新也だった。2年目の40試合登板以来年々登板機会を減らしていた嘉弥真は、6年目の2017年にサイドスローに転向(表4)。キャリアハイを更新する58試合に登板して左のリリーフ一番手のポジションをつかんだ。

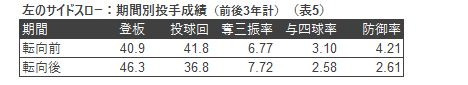

成功例としてソフトバンク勢を取り上げたが、トータルで見て左のサイド転向はまずまず成果を上げている様に見える(表5)。転向直前の3年間と転向直後の3年間の成績を比較すると、3年間合計の登板数の平均で5.4試合増やし、防御率も4点台から2点台とすることに成功している。奪三振率、与四球率の面でも良化し、投球の質が上がっている様を見ることができる。

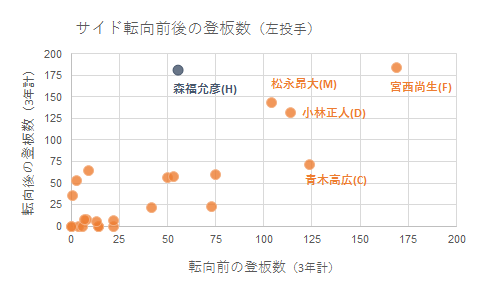

ただし、左投手であれば誰でもサイドスローとして成功している、という訳ではもちろんない。一軍における登板数の増減を成功のバロメーターとして考えた場合、転向を境に開花した森福や嘉弥真はむしろ少数派と言えるかもしれない。転向後に登板数を稼いでいる投手は、基本的に転向以前から登板機会を得ていた投手が多い。転向後の3年間で184試合に登板した宮西尚生(日本ハム)は、前の3年間で169試合の登板実績を持っている。他に小林正人(中日)も114試合から132試合と数字を伸ばしているものの、サイド転向が飛躍のきっかけとなった訳でもない。反対にほとんど実績のなかった小島心二郎(広島)や古川祐樹(巨人)、金丸将也(広島)などは転向後の3年間で一軍のマウンドを踏むことはかなわず、残念ながらいずれも現役を退く結果となっている。

■成功例少ない右のサイド転向

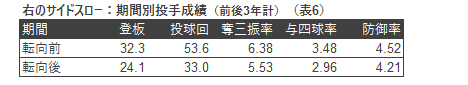

右投手のサイド転向については、左投手と比べてより厳しい結果が出ている(表6)。転向前後3年間の成績を比較すると、登板数については平均して減る傾向にあった。与四球率の良化は左投手のケースと同様だが、リリーフとして重要な指標である奪三振率は落ちてしまっている。防御率はわずかに良化しているものの、依然として4点台前半で投球の質は高いとは言えない。

モデルチェンジに苦しむ右投手が多く見られる中で、例外的に成功を収めていたのが江尻慎太郎だ。右の本格派として先発や中継ぎをつとめていた江尻は、2009年にオーバースローからサイドスローに転向。同年に45試合に登板すると、翌シーズン途中から移籍したDeNA(当時横浜)でも重要な働きを見せ、転向後の3年間で166試合登板の実績を積んでいる。もともとサイド気味のスリークオーターで一軍での実績を持っていた増渕竜義(ヤクルト)は、日本ハムへの移籍を期にサイド転向を試みるが、残念ながら結果につながることはなかった。左投手と異なり入団前からサイドで投げる“本職”が多いという環境も、右投手のサイド転向の成功を阻む要因となっているのかもしれない。

■スライダー頼み、ばかりではない

サイド転向によるボールの変化にも言及しておきたい。転向前後の2年間で、それぞれストレートを50球以上投じた左投手の変化を表7に示した。腕を下げることでストレートの勢いが落ち、スライダーに頼ったピッチングに変化する……というイメージを勝手に持っていたが、一概にそうとは言えない結果となった。全体的にやや球速が落ちる傾向は見えるものの、ストレートの奪空振り率が大きく伸びる投手もいれば、投球割合そのものを増やす投手が存在するなど特性にばらつきがある。宮西の場合はスライダーの割合や奪空振り率が下がっていて、技巧派というよりもむしろ本格派に近い内容となっている。左打者の外角へ逃げていくスライダー一本に頼るというよりも、それぞれの個性に合わせた投球を突き詰めていかなければ成功をつかむことはできない、という事実の表れなのかもしれない。

■環境としてのサイドスロー転向

今年もオスカル(広島・3年目左腕)、山本翔也(阪神・5年目左腕)、そして佐藤世那(オリックス・3年目右腕)らが新たにサイドスローに取り組む旨が報道されている。いずれも一軍での目立った実績を持たない投手で、それぞれが大きな決意を持って新たな投法の習得に励んでいる様子が伝えられている。

人選はともかくとして、広島、阪神、オリックスがサイドスローを加えようとしている意図は理解できる。どの球団であっても一定の数の変則投手を保有する傾向があり、選手の数が少なくなるとドラフト、または転向という形で補充する動きを見せる。特に左のサイドスローはすでに述べた通り“生粋”の選手は少なく、自然と転向という形で既存の選手に声が掛かる格好となる。先の3球団は変則投手が相対的に不足している環境で、3選手にとってはチャンスが巡ってきたとも考えられる。新生サイドスローの個性の誕生もまた、2018年シーズンの楽しみのひとつとなりそうだ。

※データは2017年シーズン終了時点

文:データスタジアム株式会社 佐々木 浩哉