連載「斎藤佑樹、野球の旅〜ハンカチ王子の告白」第2回第1回はこちら>> 小学4年生だった1998年、斎藤佑樹は地元の軟式…

連載「斎藤佑樹、野球の旅〜ハンカチ王子の告白」第2回

第1回はこちら>>

小学4年生だった1998年、斎藤佑樹は地元の軟式野球チームでレギュラーとして試合に出始めた。最初はサードやショートを守り、やがてピッチャーに抜擢される。

小学4年から本格的にピッチャーを始めた斎藤佑樹

子どもの頃からナルシスト

「生品リトルチャンピオンズ」は群馬県の太田市(当時は新田町)にあった学童野球のチームで、地元の生品小学校の児童が30人くらい、いたと思います。ボールは軟球で、僕は4年生の後半から試合で投げさせてもらいました。

僕、ずっとピッチャーをやりたかったんです。小さい頃から野球と言えばピッチャーという気持ちがありました。だから練習で初めて監督に「ちょっとピッチャーやってみろ」と言われた時はうれしかった。「オレ、ピッチャーできるんだ」って......そこからはずっと、ピッチャーをやりたいと思い続けていました。

ちょうど4年生だった年の夏、甲子園で松坂(大輔)さんがいた横浜高校が優勝したんです。それをテレビで観ていたら、松坂さんがクルッと回ってセンター方向に向かってガッツポーズしました。あれから僕が目指してきたのは、甲子園で優勝した時の松坂さんだったのかもしれません。

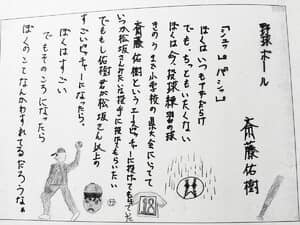

斎藤佑樹が小学生の時に書いた

「野球ボール」という詩

そういえば、小学生の時に野球について書いた詩があるんです。その詩のなかで「僕」が投球練習の「球」なんですよね。「僕は昨日、斎藤佑樹というピッチャーに投げてもらって、いつか松坂さんのようなピッチャーに投げてもらいたい」「もし佑樹くんが松坂さん以上のピッチャーになったら、僕はすごい」「でもその頃になったら僕のことなんか忘れてるだろうな」って......我ながらなかなかの表現力ですね。

文書を書くのは好きでした。子どもの頃からナルシストでもあったので(笑)、ちょっと"ポエマー"を気取っていたのかもしれません。そもそも野球をやっていること自体、カッコつけたいとか、モテたいとか、そういう理由が大きかったので......でも、僕はモテませんでしたよ。

よく「モテたでしょ」って訊かれるんですけど、何をもってモテたと言えばいいんですかね。小学生でキャーキャー言われるわけはないし、女の子からも「佑樹」って名前で呼ばれて、僕も平気で女子に話しかけて、調子に乗ってバシッと叩かれるみたいな......そんな記憶ならいくらでもありますけど、それをモテたとは言いませんよね(笑)。

マンガの主人公に自分を重ねる

詩で自分をボールに置き換えたりするのは、きっと小さい頃からイメージするのが得意だったからなのかもしれません。今で言うと、イメージトレーニングって、たとえば自分が成功している姿を想像しなさいと言われるじゃないですか。その時、第三者が客観的に見ている映像を思い浮かべるんじゃなくて、自分は当事者で、自分が入っていない映像をイメージして、成功したところを周りの人に見られている......そんなところを想像しなさい、そのほうがよりリアルだから、とも言われますよね。僕はたぶん、子どもの頃からそれができていたんだろうな、という気はします。想像力豊か、みたいなところはあったんじゃないですかね。

松坂さんのクルッと回ったガッツポーズも、想像していたのは僕がクルッと回っているところじゃなくて、クルッと回った僕のところに向かってチームメイトのみんなが走り寄ってくるシーンでしたから......松坂さんの立場になった時、優勝した自分には何が見えるんだろう、ということを想像して、何度も夢に見ていました。

実際、甲子園で優勝(2006年夏)してガッツポーズをした瞬間に、「あれっ、ひとりだけ、恥ずかしいことしてないかな」って思いましたからね。「これ、本当に三振だよね、カウント間違えてないよね、スリーアウトで試合終了だよね」みたいなことが頭の中を駆け巡ったんです。なぜかというと、みんなが集まってくるのがすごく遅く感じたから。

松坂さんが優勝した時、クルッと回ってガッツポーズをして、キャッチャーもファーストも、みんながあっという間にブワーッと集まってきた。僕は長年、その集まってくるところを想像していたんです。そうしたら実際にみんなが集まってくる時間がイメージよりもすごく長く感じて、「あれっ」って(笑)。まさかこれ、まだ8回だったとか、間違えてガッツポーズしていたとか、そんなんだったらすごく恥ずかしいじゃん、なんてことを、甲子園で優勝した直後に考えていました。

あの頃、松坂さんと同じくらい強く影響を受けていたのは、漫画『MAJOR』(満田拓也/小学館)です。兄が読んでいたのでそれを僕も読んだんですけど、なんとなく自分を茂野吾郎に重ねて読んでいました。僕、どのマンガも主人公に自分を重ねちゃうんです。『ONE PIECE』(尾田栄一郎/集英社)ならゾロじゃなくてルフィだし、『SLUM DUNK』(井上雄彦/集英社)なら流川楓じゃなくて、断然、桜木花道です。

だって、僕がずっとストレートにこだわり続けてきたのは、茂野吾郎のせいなんですよ。あんなキレイな真っすぐを投げて、しかもその真っすぐだけでメジャーリーグに挑戦するなんて、そんなことされたら、漫画を読んでるこっちだって夢を追いかけたくなるじゃないですか(笑)。

中学で硬式をやる選択肢はなかった

初めて大きな大会に出たのは、小学5年生の時の群馬県大会でした。僕ら、ベスト8まで勝ち上がって、準々決勝で桃木フェニックスというチームと戦ったのを覚えています。投げ合った左ピッチャー、球がメチャクチャ速くて、ビックリしました。たぶん、あの時に6年生でしたから、僕の一つ上だと思うんですけど、その後、出会えなかった。彼は今、どこでどうしているのかな......なんて考えること、ありますね。

小学校の時のチームメイトとは今でも連絡をとり合っています。僕は小学1年生の時にチームに入ったんですけど、2年生の時に生品リトルチャンピオンズに入ってきたのが小倉隼人くんです。彼は今、群馬で中学校の先生をしています。僕が5年生の時までは一つ上の先輩がキャッチャーだったんですけど、6年生になって隼人とバッテリーを組みました。隼人とは中学でもバッテリーでしたね。

父から「文武両道を目指せ」と言われていたこともあって、僕、中学で野球をメインにするのは違うんじゃないかと思っていて、勉強もしながら野球もやりたかった。だから中学で硬式をやるという選択肢はありませんでした。

周りに強いボーイズやシニアのチームがなかったということもありましたけど、でも硬式を早くから始めると肩やヒジを壊すという意見も聞いたことがあって、ピッチャーは軟式のほうがいいんじゃないかと思っていました。兄も地元の中学でしたし、僕もそのまま生品中学校の軟式野球部に入りました。

ただ僕が中学に入った時に兄は高校に進学して、ちょうど入れ替わりでした。入部した時の生品中野球部はすっごく弱い時代で、最初は思うように人数も集まらなかった。小学校の時の先輩に中学で野球をやりたくないという人が多くて、野球部がピンチだったんです。このままじゃ野球ができなくなっちゃう、何としても野球部を成り立たせなければ、という危機感がハンパなかった。だから僕は「一緒に野球やろうよ」と同級生に声をかけるところから始めました。

一人ひとり、野球部に入れないのはなぜなのか、どういう問題をクリアすればいいのかをヒアリングしました。親がお茶当番を嫌がるからとか、練習時間が長いとか、いろんな理由があって......でも、だったらみんなが自分で水を持ってくるようにすればいいとか、練習は来なくても試合にだけ来てくれればいいとか、それぞれの問題を僕なりにクリアしていきました。結局、同級生の野球部員を10人、集めたんです。

そうやって集めた仲間と、どういう野球をしようかというところから話し合いました。打順はどうで、誰がどこを守って、ということを話し合って決めました。オレたちのスタイルってどういう野球だろう、どうやって勝っていくことがベストなんだろうって考えるところから始めたんです。だから、あの中学のチームメイト11人は野球部を一からみんなでつくり上げた仲間なんです。彼らは僕の野球人生において、野球を考える礎をつくってくれた仲間でした。

* * * * *

生品中学に監督はいたものの、野球に詳しくない教師が務めていた。だから斎藤は監督のような視点で野球を考えることを求められた。その経験が斎藤の野球人生を変えていくことになる。

(第3回へ続く)