野球場にテクノサウンドが鳴り響く。Perfumeの『FLASH』。映画『ちはやふる』主題歌の歌詞に乗せられるかのように…

野球場にテクノサウンドが鳴り響く。Perfumeの『FLASH』。映画『ちはやふる』主題歌の歌詞に乗せられるかのように、投球練習中のスリークォーターが軽やかに腕を振る。ZOZOマリンスタジアムでの試合終盤、この光景が今や定番化しつつある。

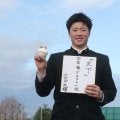

31登板、4勝0敗1セーブ12ホールド、防御率1.06(7月16日現在)。ロッテの5年目右腕・佐々木千隼が前半戦で残した成績だ。開幕当初はロングリリーフや敗戦処理だった役割も、今やセットアッパーまで出世している。

ロッテのセットアッパーとして好投を続ける5年目右腕・佐々木千隼

結果が出ている要因を尋ねても、佐々木の顔色はどこか冴えない。「うーん、なんなんですかね......」とうなった後、こう答えた。

「以前よりはストレートが強くなっていると思います。そのストレートをキャッチャーが使いどころを考えてくれて、生かせているのが一番大きいのかなと」

2016年ドラフト時には「新人王の有力候補」と報じるメディアもあったほどで、5年目のブレ―クは遅咲きにも映る。アマチュア野球を取材する機会の多い筆者も、大学時代の佐々木をプロで即戦力になる実力者だと見ていた。だが、当の本人は「そこまでの選手ではないのにな」とさめた見方をしていたという。

「もともとプロを身近に感じていませんでしたから。大学4年の夏の終わりくらいから急に(メディアに)取り上げられるようになって、身近じゃなかったプロがいきなりガッと近くにきた。ギャップがすごくて、『えっ?』という感じでしたね」

桜美林大時代の佐々木を語る上で、忘れられない試合がある。2016年秋の明治神宮大会決勝戦。佐々木は見ていて痛々しいほどに疲れ切っていた。

その年の佐々木は、年間通してフル稼働していた。春秋のリーグ戦では通算126回2/3を投げ、夏場は大学日本代表に選ばれエース格として活躍。さらに秋のリーグ戦後は横浜市長杯で2試合に完投し、出場権を得た明治神宮大会では2試合13イニングを投げた。桜美林大は初の決勝進出を果たした。

登板過多は明らかだった。明治大との決勝戦ではストレートが130キロ台と走らず、シンカーなど変化球に頼る投球に終始。4回まで無失点と粘ったものの、5回に4失点を喫して降板した。佐々木は試合後に「まだまだ実力が足りなかった」と涙を流した。

プロ入り後の佐々木のつまずきを見て、筆者は大学4年時のフル回転が影響しているのではないかと感じていた。だが、佐々木はその見方を否定した。

「確かに疲労はたまりましたけど、ボロボロというほどではなかったです。試合前に柳(裕也/明治大→中日)とも『お互いに疲れているけど頑張ろう』と話していました。柳も同じように疲れていましたから(柳は4回2失点で降板)」

ただし、佐々木はシンカーに頼った投球スタイルが、本来のストレートの威力を失わせる一因になったことは認めている。

「大学時代のコーチだった野村弘樹さん(元横浜)からもよく言われていたんです。『シンカーに頼ってラクして投げると、ストレートがいかなくなる』って。それはシンカーの弊害なのかなと思います」

本人はプロでつまずいたもっとも大きな要因を「メカニクス」にあるととらえている。プロ入団直後のキャンプで、佐々木は「感覚がまったく別物になってしまった」と振り返る。

「ドラフト1位で獲ってもらって、メディアにも注目してもらえて、『やらなきゃいけない』という思いがネガティブな方向に出ていました。感覚のズレがあっても、いつもならそんなに気にしないで切り替えられるのですが、あの時は自分で自分にプレッシャーをかけすぎてしまいました」

大学時代に最速153キロ、常時140キロ台後半をマークしていたストレートは、140キロ前後に落ち込んだ。プロ1年目は4勝7敗に終わり、2年目以降は右肩痛などの故障でさらに負の連鎖が続いた。

2020年の春季キャンプ。北谷公園野球場で中日との練習試合に登板した佐々木を見て、愕然とした。かつて猛威をふるったストレートは球速も球威もなく、若手打者にいとも簡単に弾き返される。ストレートに怖さがないため、変化球もたやすく合わされる。ドラフト1位の面影はなく、一軍レベルには到底及ばない状態だった。

佐々木は言う。

「肩をケガして、投げられないようになって、戻っても二軍でボコボコに打たれて......。心が折れた時なんて、何回もありました」

このまま自分は終わってしまうのか――。佐々木は何度も自問自答したに違いない。だが、佐々木はもがき続けた。

「結局、やるしかなかった。今、自分が持ってるもので勝負するしかないので」

佐々木がまず取り組んだのは、「ボーダーラインを下げる」ことだった。

「昔のボールを投げられなくて、改善したいところはいっぱいありました。でも、それを全部改善しようとしたら、もっともっと自分を追い込んでしまう。気持ちが沈んでしまったら、余裕がなくなって何をやったらいいかわからなくなってしまいます。だから『こんな球しか投げられない』と自分を許せなくなるボーダーラインを下げました。『これくらいならいいか』と許容範囲を広げたんです」

たとえ球速が出なくても、抑える術(すべ)はある。佐々木はまず、自分の投球フォームを見直した。

大学時代と今の投球フォームを見比べると、その力感の違いは一目瞭然。力感のあった大学時代から一転、今はまるで軽いキャッチボールでもするような脱力したフォームになっている。

「力感なく、フォームと投げるボールのギャップが少しでも大きくなればいいと考えています」

よく、「リリースにかけてゼロから100まで持っていく」と脱力の感覚を語る投手がいる。だが、佐々木は「リリースでも力を入れたくない」と言う。打者からすれば、佐々木の力の入れどころがわからず、タイミングが取りにくくなる。

2020年に入団した佐々木朗希など、毎年新たな大物ルーキーが入団するたびに佐々木千隼の存在感は薄くなっていった。プロ1年目には常に群がっていたメディアも、蜘蛛の子を散らすようにいなくなった。だが、佐々木は「むしろラクでしたね」と語り、こう続けた。

「ことあるごとに誇張して取り上げられるのが、すごくイヤだったので......」

インタビュー中、佐々木に自身の感覚について質問すると、何度も言葉に詰まるシーンがあった。こちらが差し出がましくも「こういう感じですか?」と補助しようとすると、佐々木はどんな些細なニュアンスの相違でも「それは違います」と否定して自分の言葉を探した。

自己評価と他者評価のギャップに苦しんできたぶん、メディアがつくる安易なストーリーに乗りたくないという思いもあったのだろう。それは佐々木にとって、自分自身を守る手立てでもある。

球速は相変わらず常時140キロほど。それでも、アウトコースにしっかりと集め、打者のバットを押し返す強さが出てきた。ストレートでカウントを取れるようになったことで、変化球がより生きる相乗効果をもたらした。

だが、いくら結果を残しても、佐々木は満足そうな表情をまるで見せない。

「もっともっとスピードを速くしたいですし、コントロールをもっとよくしたい。今のままでいいとはまったく思っていませんし、今のままだとダメだと思うので」

7月5日に発表されたオールスター戦のパ・リーグ出場メンバーのなかに、佐々木千隼の名前があった。故障者が続出したロッテ投手陣の救世主になった功績が、高く評価された。

佐々木は都立校の日野高から新興の桜美林大を経て、プロ入りしている。大学時代は注目されるエリートを相手に、敵意むき出しで投球する姿も見られた。

今回のオールスター戦では、日本球界を代表するエリートが一堂に会する。対抗意識はあるのではないかと尋ねると、佐々木は苦笑しながらこう答えた。

「うーん、ないですね。選ばれたのはうれしいですし、楽しむべき舞台なのかなと思うので。そんなに気にせずに投げられればと思います」

「ちはやふる」という枕詞には「荒々しい」という意味があるという。荒々しさが影を潜めたことで、佐々木の道が拓けたのは何とも皮肉に思える。だが、その一見軽やかに見えるフォームには、何度も絶望を味わった男の不屈の魂が宿っている。