2019年の世界選手権で日本勢が躍動し、大きな注目を浴びているバドミントン。実はパラバドミントンにも世界トップレベルの選手が複数おり、なかでも車いすクラスの里見紗李奈(WH1)と山崎悠麻(WH2)、立位クラスの鈴木亜弥子(SU5)といった東…

2019年の世界選手権で日本勢が躍動し、大きな注目を浴びているバドミントン。実はパラバドミントンにも世界トップレベルの選手が複数おり、なかでも車いすクラスの里見紗李奈(WH1)と山崎悠麻(WH2)、立位クラスの鈴木亜弥子(SU5)といった東京2020パラリンピックの金メダル候補に注目が集まっている。パラバドミントン活況の理由を探った。

健常の飛躍が相乗効果に世界ランキング1位の男子シングルス桃田賢斗をはじめ、健常のバドミントン日本代表は5種目すべてでメダル候補と興隆を極めている。

パラリンピックのバドミントン日本代表は、すべての種目でメダル候補とまでいえないが、他国に比べ選手層は厚く、強豪国の一つに数えられる。日本障がい者バドミントン連盟の平野一美理事長は「今年、東京パラリンピックが開催されることになっていれば、出場枠を少なくとも11は確保できたのではないか」と東京大会に向かって走り続けた成果を口にする(5月現在、今後の代表選手選考法は未定)。

新競技にも関わらず、ここまで結果を残せたのは、誰にでも取り組みやすい競技性に加え、健常のバドミントンが急成長していく過程のなかで、トップレベルのパラ選手たちも自然と育っていたことが大きいだろう。

健常の日本代表は今でこそ世界的な強さを誇るが、2004年のアテネオリンピックでは、バドミントンの代表チームとして1勝しか挙げられない惨敗を喫した。この苦境を打開すべく、韓国から指導に定評のある朴柱奉(パク・ジュボン)氏をヘッドコーチとして招へいし、日本は劇的に変わったが、強くなった理由はそれだけではない。

2008年、ナショナルトレーニングセンターの供用が始まったと同時に、企業ごとではなく、全日本としての合宿が強化の中心になった。さらに日本バドミントン協会はジュニア育成に力を入れ、子どもたちの全国大会を新たに創設。海外選手との交流大会や合宿も増やした。

日本小学生バドミントン連盟の能登則男理事長は、「全国という目的を増やすことで、選手も指導者もより熱が入った。海外選手と交流することで、世界での自分のレベルを知ることができ、臆することもなくなった」と振り返る。

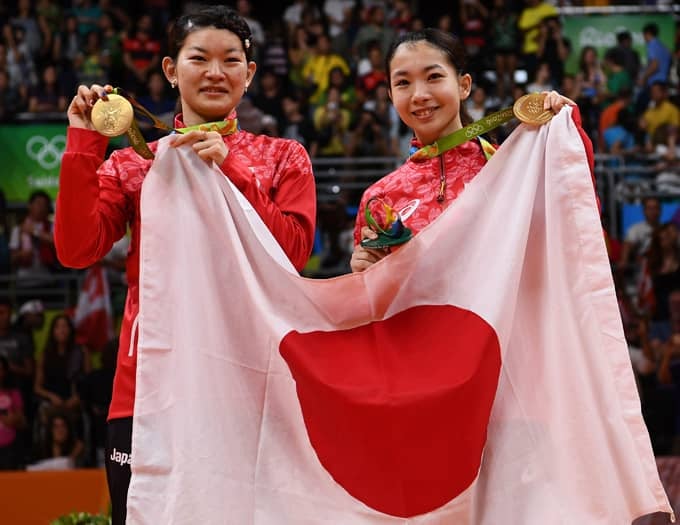

最初にこの変革の恩恵を受けて育ち、大きな花を咲かせたのは、リオデジャネイロオリンピックの女子ダブルスで金メダルに輝いた高橋礼華・松友美佐紀の“タカマツペア”だ。彼女たちよりやや年上の鈴木亜弥子もそんな日本の流れで育った一人に挙げられる。

生まれつき右腕に障がいがある鈴木は、パラバドミントンの大会に出場する前から健常者に混じってしのぎを削っていたが、とくに鈴木が育った埼玉県は、全国的にレベルが高い地域であることもよかった。ジュニア時代について鈴木は「本当に埼玉から全国に行くことは大変で。ずっとインターハイ出場を目標に頑張ってきました」と振り返る。

その結果、鈴木は念願を果たし、インターハイ出場直後の全日本ジュニア選手権では、栄えある準優勝を飾る。この大会で高橋と松友も2位だったことを考えれば、鈴木がいかに実力を高めていたかが分かるだろう。このように高いレベルで切磋琢磨してきた経験が、3連覇した「ヒューリック・ダイハツ JAPAN パラバドミントン国際大会 2019」で見せた劇的な“勝負魂”を醸成していたともいえる。

また山崎悠麻もジュニア時代に力をつけた選手。高1で交通事故に遭う前は、全国の上位選手を輩出したチームで練習し、全国大会出場の実績もある。山崎は「中学時代までの厳しい練習が確実にいまの基礎をつくってくれた」と明かす。

長年、車いすクラスを引っ張ってきた男子の長島理も、埼玉県で腕を磨き、県の上位選手としてしっかりと下地をつくってきた選手だ。大学在学中に交通事故に遭った後、車いすに乗りバドミントンを再開した。

現在、日本バドミントン協会の登録者数は30万人。2004年からの2019年までの15年間で10万人も登録者が増えている。バドミントン競技の普及・強化が相乗効果となり、結果としてパラ選手の力も高めていた背景がある。

ハードとソフトの両面で環境を整備し飛躍だが、もちろん「それだけではない」というのは平野理事長だ。

日本障がい者バドミントン連盟には、合宿するための体育館の確保にすら苦労してきた長い年月があり、「いくらいい人材がいても、環境が揃わなければ、選手は育たないこと」を実感している。だからこそ、2014年にバドミントンがパラリンピックの正式競技に決まって以降、ハード、ソフトの両面において「世界で戦う環境を整えてきた」という自負を持つ。

ハード面の変化でもっとも大きいのは、2017年9月、不動産賃貸事業を展開するヒューリック社より、東京・西葛西にある体育館が無償貸与されることになり、選手の練習拠点ができたことだろう。

「以前、日本代表合宿は年に2~3回、2日程度しか行えませんでしたが、年14回と飛躍的に増えたんです」(平野理事長)

さらに韓国人の金正子(キム・ジョンジャ)氏のヘッドコーチ就任によって長期的な強化計画を立てられるようになった。金ヘッドコーチのつながりで2016年には、車いすクラスの選手たちが、世界を席巻していた韓国チームを訪ね、合同合宿を敢行し、日本代表として中国やインドネシアといった強豪国との合宿も実施したことがある。

積極的に海外選手との交流を図り、選手を育成する手法は、健常の選手が世界へ駆け上がった方法と同じだ。平野理事長は「以前、日本人はシャイだと言われていましたが、今では堂々とした雰囲気になりました」と成長に目を細める。海外と強いつながりを持つのも、日本が培ってきたソフトパワーの一つだ。

コミュニケーションを密にして若い選手を発掘ハードとソフトの両面で環境が整ってくると、若い有望選手を迎え、育む土壌もできていく。

昨年、パラバドミントン世界選手権の女子シングルスで優勝した22歳の里見紗李奈は2016年に、現在東京パラリンピック出場圏にいる18歳の梶原大暉は2015年に交通事故に遭ったあと、車いすバドミントンをスタートした。

二人がプレーを始めると、その強肩ぶりはすぐに連盟へと伝わり、連盟は練習に招へいするなど素早い対応を行った。

幸い二人は練習環境が整ったなか、存分に羽根を打って海外に飛び出し、たちまち世界ランキング上位へ駆け上がっていった。

こうして、世界レベルの選手が増えてくると、どうしてもかさむのが遠征費だ。助成金は受けているが、選手は年間10大会以上、海外へ遠征するため、現実、すべてを負担できる資金力が連盟にはない。そこで「バックアップしてくれる企業を探し、選手との橋渡しを行ったこともある」と平野理事長は明かす。

もちろん、それができるのは、世界で結果を残しているからこそで、いまでは多くのトップ選手たちが一部上場企業に所属し、練習に専念できる環境を与えられている。同時に、企業スポーツを担う者としての役割を果たしたいという責任感が選手に芽生え、モチベーションアップにつながっている。

昨年の世界選手権で金メダルをとったあと、里見紗李奈が「たくさんの人のおかげ」と思いを口にしたのは、こうした恵まれた環境や支えてくれる企業への深い感謝があるからに違いない。

今後について、平野理事長は「いまも十分なことをできているわけではないし、東京パラリンピック後も同じことを継続できるか、心配はあります。しかし、この流れを一過性にしないために、我々は今後も努力し続けます」と強い思いを表明している。

今年に入ってコロナ禍という逆境も加わったが、10年、20年と続く強い組織作りが、パラバドミントンを愛する人たちが目指す到達点だ。

ベースボール・マガジン社に入社後、バドミントン専門誌などの取材・編集に携わったのちフリーランスに。バドミントン取材は1999年より続けている。