連載「礎の人 ~栄光の前にこの人物あり~」第7回:大矢明彦(前編)派手なファインプレーは誰が見てもわかる。優勝の瞬間…

連載「礎の人 ~栄光の前にこの人物あり~」第7回:大矢明彦(前編)

派手なファインプレーは誰が見てもわかる。優勝の瞬間のヒーローもまた万人は知る。しかし、その場の勝利は遥か彼方にありながら、創成期や過渡期のチームを支え、次世代にバトンを渡すために苦闘した人物に気づく者は少ない。礎を自覚した人は先を見すえた仕事のしかたゆえに、その結果や実績から言えば凡庸、否、惨憺たるものであることが多い。

しかし、スポーツの世界において突然変異は極めて稀である。チームが栄光を極める前に土台を固めた人々の存在がある。「実はあの人がいたから、栄光がある」という小さな声に耳を傾け、スポットを浴びることなく忘れかけられている人々の隠れたファインプレーを今、掘り起こしてみる。

第7回は、横浜ベイスターズが日本一に輝いた1998年の前年まで2シーズンにわたって監督を務め、優勝までの礎を築いた大矢明彦。

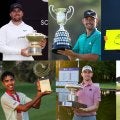

大矢明彦(左)は、谷繁元信(右)をプロの捕手として一人前に育てた

1998年の横浜ベイスターズに日本一の戴冠をもたらしたのは、言うまでもなく権藤博監督である。投手育成の卓越した手腕は、中日ドラゴンズや近鉄バファローズでも証明済みである。他方、止めどなくヒットのあふれ出る打線と鉄壁のセンターラインの礎を作ったのは大矢明彦であろう。後編になるが、選手たちもまた、優勝時には退任していた大矢へ感謝のメッセージを発していた。

NPB史上、最多出場試合記録3021を成し遂げた谷繁元信を捕手として一本立ちさせたのみならず、石井琢朗のショートコンバートなど、それに伴う内野の布陣の入れ替えを断行したことが、当時命名された「マシンガン打線」の成立にも繋がっていく。

大矢明彦と言えば、長きにわたってヤクルトのコーナーストーンを守った人物。1978年の日本一の優勝メンバーでもあり、スワローズの扇の要の背番号と言えば、大矢の27であり、それがやがて古田敦也に引き継がれていく。

そのヤクルトの象徴でもあった大矢が同じ関東のチームとは言え、横浜ベイスターズの監督に就任していった経緯とはどのようなものであったのか。

「僕はヤクルトで現役引退する際に、松園(尚巳)オーナーからファームの監督をやれと言われたんです。僕らの頃は、選手を辞めたらヤクルトの他の仕事、会社に勤めるというのが通例で、非常にファミリー色の強い会社でした。

でも僕は、『他のチームも見てみたいので、一回ユニフォームを脱ぎます』ということでお断りしました。それで、解説者になるわけですが、当初、日本テレビ、文化放送、日刊スポーツの3社で仕事をすることが決まっていたんです。

ところがそこで松園オーナーに呼ばれて、『大矢、この先どうなってるんだ?』と聞かれて。現状を報告したら、『ちょっと待ってろ』と言われて、松園さんがすぐフジテレビに電話されたんです。一応ヤクルトってフジサンケイグループなので、あっという間に逆転してフジテレビ系列に決定してしまうんです」

急転直下、鶴の一声ですべてがひっくり返り、解説者としてフジテレビ、ニッポン放送、産経新聞でのスタートとなった。

「だから、いろんな人に叱られたんですが、オーナーには二軍監督も断っていましたし、あんまり居直りすぎてもよくないなと思って、『お世話になります』と伝えました。これは僕の個人的な考えなんですが、フジテレビは僕を採用しようとは思ってなかったのに、採らざるを得なかったんじゃないかという思いがずっとあったんです。

それで、解説をやらせていただいていたんですが、1993年に横浜大洋ホエールズが、大洋という会社名を球団名から外すことになりました。そこで、横浜ベイスターズになるにあたり、新チームに肩入れしていたフジテレビから3年行ってくれと言われたんです。

正直言って、僕はヤクルトでもう一回ユニフォームを着て、できれば監督をやりたいと思っていましたので、やっぱり悩みました。でもフジテレビと契約した時に、個人的には申し訳ないという気持ちがありました。最初から採ろうと思っていなかっただろう僕を世話してくれていましたので、これは恩返しをしなきゃいけないという気持ちがあったんです。最後はベイスターズ行きを自分で決めました」

ベイスターズに行ってくれというのはフジテレビからの依頼であった。そしてそれに応えさせたのが、大矢の類まれな義理堅さだった。大矢に課せられたミッションは、バッテリーコーチ(1993年-1995年)として、谷繁という若いキャッチャーを一本立ちさせることだった。

当時、『プロ野球ニュース』で解説をしていた大矢の目に横浜というチームは、どのように映っていたのであろうか。

「正直、その当時のヤクルトとそんなに変わらないような感じで、Bクラスのチームというイメージでした。ただ、一つの魅力とすれば、大洋というカラーを破ってベイスターズという新しいイメージのチームを作るという、そういう初期のエネルギーがあったので、それはやりようによってはブレイクすると見ていました。もちろん、僕はバッテリーコーチでしたので、まずその仕事として、ゼロからいいキャッチャーを作りたいというのはありました」

1989年に高卒ドラフト1位で入団し、5年目を迎えていた谷繁はまさにその格好の素材だった。

「肩もそこそこ強かったし、もともと持っている素質としての良さというのがあるから、あとは本人に教えて覚えてもらえれば、いいキャッチャーになるなとは思っていました。正直、肩が弱い子の肩を強くするというのは、難しいんです。せいぜいフットワークを良くするぐらいなので。ただ、プロのキャッチャーとして教えることは本当にたくさんありました。それでも正直、生意気かもしれないけど、自分の中では育てる自信はありました」

大矢はまず谷繁のメンタルを鍛えるところから着手した。当時、周囲の関係者が下す谷繁の評価は、ポテンシャルは超一流だが、まだ気持ちの部分での成熟度が足らず、プレーにムラがあり、その素材の良さを活かすところまでたどり着けていないというものであった。到底、将来プロ野球史上最多出場試合記録を更新するような選手になるという見方はされていなかった。

「選手の成長を促すには、メンタルが一番ですよ。確かに当時の彼は大した評価じゃなかったですね。自分勝手で周りが見えないと。僕が入った時もそれは一番感じました。こういうふうに思われている子なんだな、というのがあった。

そして、そういう評価を周囲にされてしまうと、本人も感じるじゃないですか。『どうせ俺のことは大してうまいと思ってねえんだろ』と。あるピッチャーが投げるときはマスクをかぶらせてもらえない。足らないものもたくさんある。

でも、それが当たり前だと思うんです。高校を出て何年しか経っていなくて、そんなの全部そろっている選手なんかいませんよ。それを育てるのがバッテリーコーチの仕事なんです。

その当時は、古田敦也(ヤクルト)の評価が非常に高かったんです。だから、どの指導者たちも基準が古田なんですよ。そりゃあ、古田と同じ目線で当時のシゲ(谷繁)を見たら、足りないに決まっているんです。だから、僕の仕事は、谷繁は谷繁だと、本人にも周囲にも意識づけさせること。そして早く才能を芽吹かせることでした。

例えば覚醒が早熟ならば、5年かかるところを3年でやったら、2年分早く一人前になっているわけです。だから、それを自分の中では心がけて、それでシゲに当たっていきました。一番重要なことは、彼が僕の言うこと、アドバイスを”そうだな”と思ってやってみて、さらに自分で手応えをつかんでくれるということ、そのことをどうしたらできるかと思考しました」

大矢は谷繁に指導の中身をそのつど納得させて、成功体験を与えることに留意した。

「人間は成功をしなければ、努力もできないですよ。それこそ言われっぱなしでは動けない。僕らの世代はそうでした。一方的にいろいろ怒られ、殴られて。だけど、『てめえ、しっかりやれよ』とか抽象的な言葉で怒鳴られても『どうしたらしっかりなるか』は教えてもらえなかった。

だから僕は、自分が指導されてプラスにならなかったことはやりませんでした。重要なのは、選手が『ああ、このコーチは俺のことを本当に考えてくれているな』というのを常に感じさせるということです」

周囲からの先入観による評価に、半ば気持ちも投げやりになりかけていた谷繁に大矢はどのようにコミュニケーションを取っていったのか。

「やっぱり密に話をすることですね。キャッチャーが一番言われるのは、やはりリードのことです。リードって、抑えて当たり前じゃないですか。抑えても別に褒めてくれなくて、逆に点を取られると、ピッチャーは怒られないで、『お前のリードが悪い』となる。じゃあ、『いいリードはどうしたらいいの?』という話ですよね。

リードの評価の仕方というのは、いわば組み立てです。例えば、打たれる前にどう考えて組み立てていったか。打たれる時というのはほぼ真ん中近辺にボールが集まる。だから、半分はピッチャーの責任もあるんです。それを防ぐためには、それまでの布石として自分が何に気をつけていればいいのかということを話しました。

データをどう見るのか? バッターが右狙いしている時は、どうすれば打ち取れるのか。それから、インサイドでファウルを取ったら最後はアウトコースに行くボール球を投げさせれば、バッターが振る率は6割ぐらいあるんだぜとか。こうやったら成功するという話です。

それから、先ほども話しましたけど、もともと周囲が古田を基準に見ていたので、例えばうまく成功しても解説者も誰もシゲを褒めないんですよね。中継を見ていても、『ピッチャーがいいところに放りましたね』で終わりなんです。だから、自分が褒めてやらないといけないと心掛けました。

『こういうケースでこのコースだったら、バッターはほとんど見逃すよ』といって、見逃しの三振を取る。それまでは『ピッチャーが抜群のコントロールでしたね』と言われていたのが、『いや、あそこの最後のアウトコースまっすぐを要求したのは、谷繁の手柄だね』と言ってやると、周りの人たちが『ああ、リードがよくなってるんだ』と思ってくれますよね。

そうすると、解説者の人も『谷繁、あそこうまかったですね』とちょこちょこ言ってくれるようになる。自然に周りの評価が『あ、うまくなってるんだ、こいつ』となって注目さえしてもらえれば、もともと良い選手なのだから、『フットワークがよくなりましたね』『肩がよくなりましたね』と、どんどん評価がそうやって上がっていくんです」

本人ではなく、意識的にメディアに発信することで、谷繁の潜在能力の高さを周囲に意識づけしていった。

「僕は、メディアがどうすればシゲを正当に見てくれるかを考えて常に発信してきました。そうでなければ、一度下された評価は覆りません。それは僕の解説者時代の経験からですね。評価が上がり、その結果、キャッチャーとしてやっていく野球に対するものの考え方が変わってきてくれたんだと思います。

キャッチャーはサインを出すのもある意味賭けじゃないですか。ただバクチを打つにしてもその前にどういうふうに自分で配球を持っていったらいいのかというプロセスの考え方をシゲには覚えてもらおうとしました。日常生活の中でも、この人は何を感じて話しているのかとか、こう言ったらどういう返事が返ってくるのかとか、常に観察と予想をしてみようと。

例えば車で走っていても『お前、自分の家から球場まで車で運転してくる時に、ここの信号で引っかかったら、どのぐらい(時間を)ロスする?』、『この信号引っかかったら、次も赤なんじゃないか? じゃあ、ここで手前を左に曲がって行っちゃったほうが後の信号に引っかからないんじゃないか』とか。

常日頃、一般生活の中でも考え、感じるだけでも、自分の頭の中が動くわけです。それが習慣づけば試合でも『バッターがこんな形でステップしているんだったら、こうやってみようか』とか。ただピッチャーとキャッチャーだけでなくそこに、バッターが入ってくる」

生活空間も洞察力、危機管理能力の練習の一部として谷繁が変わり始めて、これで覚醒したなと感じたのはどのあたりだったのだろうか。絶対的なクローザーであった佐々木主浩が、フォークを受けられない谷繁とは組まないと宣言して、長い間、終盤になると秋元宏作と交代させられていたのは、表面に出ている逸話である。

「変わってきたのは、僕が監督になってからだと思います。佐々木とは確かにそういうことがあって、僕も最初はシゲをセットでは使わずに代えていました。だって、プロは商売ですからね。佐々木がセーブポイントを上げるのは、それは彼の仕事になるので、邪魔できませんから。

ただ、毎日練習をやる時に、早出をさせてベンチの前で僕はワンバンを彼にバンバン放って止める練習をさせました。シゲはあざだらけです。連日、それをあいつは頑張って耐えました。投手陣もそれをじっと見ていました。

そうしたら、夏ぐらいに…阪神戦だったかな。2点差があったときに、佐々木に『今日は2点差あるから、シゲをこのまま使っていいか?』と聞いたんです。そうしたら、『いいですよ、2点あるから』と返事があって。そこからですね。あの佐々木が『あれだけ練習しているんだから』と言ったんです」

認められた瞬間であった。大矢もまたそれを待ち望み、タイミングを図っていた。

「しばらくしたら、佐々木もだんだん褒めるようになって『谷繁のリードがよかった』とか言うので、『お前、まっすぐとフォークしかねえんだから、リードもへったくれもねえだろ』と笑ったんだけど(笑)。でも、そうやって言ってくれる気持ちがうれしいですよね」

(後編につづく)