眉目秀麗(びもくしゅうれい)な青年は、涼しげな表情でその舞台に立っていた。 2019年6月、全日本大学選手権大会。…

眉目秀麗(びもくしゅうれい)な青年は、涼しげな表情でその舞台に立っていた。

2019年6月、全日本大学選手権大会。八戸学院大の中道佑哉は、9回裏、一死満塁の場面でマウンドに送り出された。対戦相手は佛教大。スコアは3対0で八戸学院大がリードしていた。

中道にとっては人生初となる全国大会のマウンドだったが、不思議と緊張はなかった。最初の右打者を簡単に追い込むと、最後はアウトコースに141キロのストレートを決めて空振り三振。

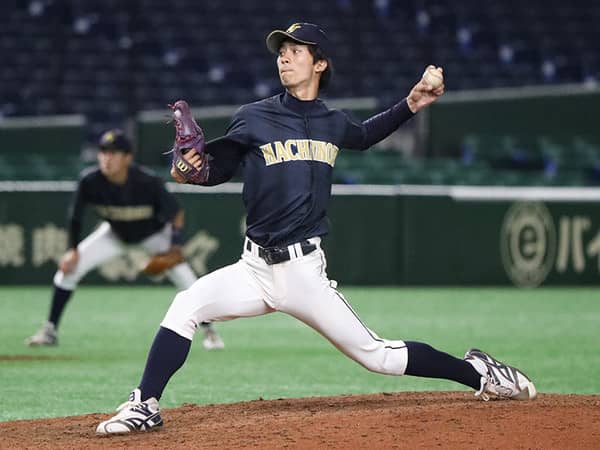

昨年の全日本大学選手権で初の全国舞台を経験した八戸学院大の中道佑哉

ところが、勝利まであとひとり、あと1球となったところで急に何かが狂いだす。次のバッターの6球目、決めにいったストレートを三遊間に打ち返され1点を返されると、続くバッターには押し出しの四球を与えて1点差。なおも二死満塁、一打サヨナラ逆転の窮地に陥った。

仲間に声をかけられ、一瞬緩んだ口元を再びギュッと締めなおす。二塁走者を一瞥し、気持ちを切り替えると、初球はストレートでファウルを奪い、自分のペースを取り戻したかに見えた。

しかし、2球目。初球と同じストレートを弾き返され、打球は中道の足元を抜けていき、センター前に転がった。三塁走者が還りまず同点。二塁走者も三塁を回り、本塁を狙った。前進守備のセンターから返ってきたボールは、ワンバウンドでキャッチャーに収まった。タイミング的には誰が見てもアウトに見えたが、ホームベースを体で覆いかぶさる状態で捕球したため、球審はオブストラクション(走塁妨害)を宣告。なんとも呆気ない幕切れとなった。誰も予想しなかった結末に、試合後、中道は泣きじゃくった。

「あの時のことはあまり覚えていないです。試合が終わってから頭が真っ白になった感じで、周りがなんと声をかけてくれたのかも頭に入っていなくて……」

東京から八戸に帰るバスのなかでも、ずっと気持ちは沈んだままだった。

「あの時、ああしていれば……」

試合を振り返っては、何度も後悔した。だが、今さら結果が覆るわけではない。

「そこでようやく『もう終わったことなんで、そればかり考えてもダメだ』って思えたんです。次があるから、そこをどうすればいいのかって」

中道の出身は青森県十和田市。小・中学校時代は同じ十和田地区で育った種市篤暉(ロッテ)と事あるごとに対戦。地区大会決勝では必ずといっていいほど顔を合わせるライバルだった。

「小学校の時から(種市)篤暉は周りと違うなって感じでした。才能があって、それが高校(八戸工大一高)に進んでさらに伸びた。いまプロ野球で活躍しているのを見て、『やっぱすごいなぁ』って思います。自分はライバル心を持っていたので、早く近づきたいなと思います」

高校は八戸学院野辺地西(以後、野辺地西)に進んだ。十和田市の市街地にある自宅から少々距離はあったが、野辺地西の関係者が早くから声をかけてくれたこともあって、進学を決めた。

全校生徒が約200人の小さな学校である。野球部とで例外ではなかった。中道が入学した時、上級生部員は数えるほどしかおらず、人集めに苦労した当時の監督の姿が思い浮かぶ。結局、3学年合わせても15人程度の小さな所帯の野球部だった。

中学時代の実績を買われ、中道は高校1年から背番号「1」を託された。しかし、早々に腰を痛めてしまい、次第にフォームもバラつくようになり、試合で結果を残せない苦しい日々。気がつけば背番号は「11」になり、気持ちは折れかかっていた。

「練習も事前に聞いていたよりずっと厳しかったですし、あまり自分がやりたい野球をしている感じではなかったです。自分なりに真剣に取り組んではいましたが、監督やコーチからも厳しいことを言われて……精神的に堪えた時期もありました」

青森の2強である青森山田と八戸学院光星を倒して甲子園に行くという目標も、少しずつ遠のいていった。思うような結果を出せない苛立ちが、中道をどんどん投げやりな気分にさせていった。

「ああ、もうダメだな」

「やっぱり野球で上には行けないのかな」

退部も考えていたその矢先、転機が訪れた。それが八戸学院大の正村公弘監督との出会いだった。

正村監督が中道に教えたのは、”ロッキング”と呼ばれる練習方法で、うしろ足(軸足)をプレートに残したまま、前足はステップする幅まで開いて、股関節、肩甲骨の使い方を意識しながら重心移動を覚えるというものである。それを取り入れ、普段から体の使い方を意識することで徐々に理解も深まり、それに比例してパフォーマンスも上がっていった。

「それがすごくしっくりきたと言いますか、『自分はこういう体の使い方なんだ』というのがわかりました。それが今につながっているのかなと思います」

投げやすいフォームを探しているうちに、オーバースローだった投球フォームはスリークォーターに変わっていった。

当時、他大学からも誘いを受けたが、「どうせやるならレベルの高いところで鍛え直したい。そういうところでないと自分は成長できない」と、八戸学院大への進学を決める。

当時の中道について、正村監督はこう振り返る。

「中道を最初に見たのは、彼が高校の時です。高校3年の5月に(八戸学院)光星と練習試合をやったんですけど、ボコボコに打たれましたね。試合後に『教えてください』と言うので教えました。そこから夏の大会までの2カ月ですごくよくなったと(野辺地西の)監督から聞いていて、本人にも尋ねたら『ここで教えてもらってからよくなった』と。それでうちの合同練習会(セレクション)にも来てもらうことにしました」

その合同練習会でも技術的なアドバイスを送ると、ボールは勢いを増し、フォームも見違えるほどよくなった。

「体を鍛えれば大丈夫じゃないかと思って、それで獲ることにしたんです」

だが八戸学院大に進学すると、中道は大学野球のレベルの高さに圧倒された。

のちに巨人にドラフト1位で指名される2学年上の高橋優貴や1年春のリーグ戦で開幕デビューを果たした同級生の大道温貴、彼ら以外にも高校時代に一度は聞いたことがある名前の選手が揃っており、気おくれすることもあったという。

「ここに来た当初は、2年生からベンチに入れればいいかなって感じでした。周りの選手を見ても、『うわっ。すごい選手ばかりだ!』って」

中道は体の線もほかの投手に比べると細かった。正村監督が言う。

「ストレートの球速は140キロを超えていましたから、素材がいいのはわかっていたんです。あとは体にどれだけ筋肉をつけて、どれだけのボールを継続して投げられるか。1球だけすごい球を投げたって、あとがダメだったら意味がないわけです。ベストボールをどれだけコンスタントに投げられるかは、常にピッチャーの課題ですから。中道は、その体力は1、2年の時はありませんでした。

あと、思いの強さも感じなかったかな。おそらく『高橋さんもいるし、大道もいるし、自分は投げる機会はないから』って感じていたと思うんです。でも『3年になったら、お前らふたり(大道と中道)だぞ』と言ってね。そこで少しずつ強くなっていったんだと思います」

2年秋を迎えると、リーグ戦でもリリーフとして起用されるなど徐々に頭角を現すようになる。高橋が抜けた3年春は、大道と並び先発の柱に成長。2019年春の北東北大学野球リーグでは5勝0敗の成績を挙げ、同リーグのベストナインにも選出された。

そして意気揚々と乗り込んだ冒頭の全日本大学野球選手権で、中道は全国の壁にぶち当たった。

「あの(サヨナラの)場面、見ている人からすれば『何をしに来たんだ』って思ったかもしれないです。当然ですよね。出るからにはしっかり抑えたい気持ちもあったし、抑えていれば『ナイス継投』で終わった話かもしれない。だから、これからもっと力をつけて、次こそは抑えられるようにと思いながら練習しています」

大学JAPANの選考合宿に招集された大道とは普段から行動をともにし、自分に足りないものは何かを模索している。昨年秋のリーグ戦は5試合に投げて1勝1敗、防御率2.00だったが、内容についてはまったく満足していない。

昨年まで週2回だったウエイトトレーニングは、今年から2日に1回になり、とくに下半身強化に励んでいる。現在の体重は72キロ。それを秋には70キロ台後半に持っていきたいと話す。

「食生活もそうですけど、寮はお腹が空いたらいつでもご飯を食べられるわけではないので、プロテインを飲んだり、夜食を食べたり、少しずつ工夫しながらやっています」

中道がそこまで努力を続ける理由は、それまで漠然としか見えていなかったプロの世界がはっきりと視界に入ってきたからだ。

「みんながどう思っているかわからないですけど、自分のなかではまだまだ(チーム内の)信頼がないと思うので、『こいつが投げたら大丈夫』と思われるようなピッチャーになりたいですし、北東北を代表するようなピッチャーになっていきたいです」

そう語る中道の目は、はっきりとプロの世界を見ていた。