成長 1年間、早稲田大学女子ソフトボール部の主将としてチームをけん引し、チームメイトから厚い信頼を得てきた背番号10がユニフォームを後輩たちに譲った。13年間に及ぶソフトボール生活にピリオドを打ち、新たなステップへと歩み始める加藤千陽(スポ…

成長

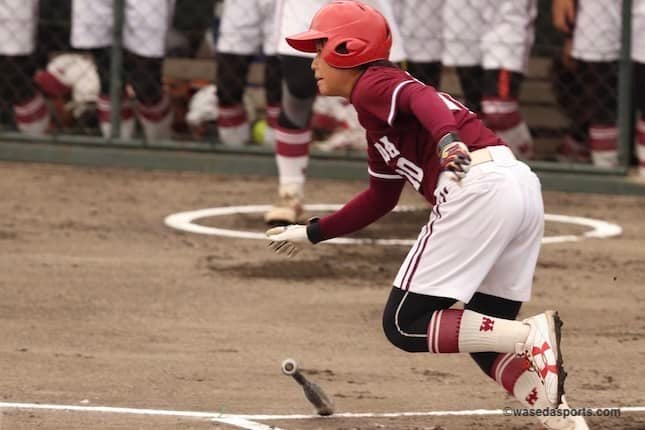

1年間、早稲田大学女子ソフトボール部の主将としてチームをけん引し、チームメイトから厚い信頼を得てきた背番号10がユニフォームを後輩たちに譲った。13年間に及ぶソフトボール生活にピリオドを打ち、新たなステップへと歩み始める加藤千陽(スポ=愛知・星城)は「ソフトボールが自分の人生を変えてくれた。」と語る。そんな彼女の13年間のソフトボール生活について振り返りたい。

小さいころは、お遊戯会で揺れているだけの『木』の役を演じたり、運動会のかけっこで一人で走ることが恥ずかしくてしゃがんでしまったりするような引っ込み思案な少女だった。そんな中、小学校4年生のときに野球経験者の父と兄に触発されソフトボールチームに入部し、これが彼女にとって大きな転機となる。実際にチームメイトと関わり合いながらプレーしたり、「人生を変えてくれた」恩師と出会ったりしていく中で、加藤は様々なものを吸収していく。そんな加藤がソフトボールを初めて以来、主に任されたポジションは小学校の時からずっと捕手だった。はじめのうちは他のポジションと比べてあまり目立たず、暑い中でも常にしゃがんでいなければならない捕手というポジションに嫌気がさし、ある時には監督に捕手としては使わないでほしいと直訴したこともあった。しかし、中学時代にレベルの高いボールを投げる後輩投手と出会い配球の重要性に気づくと、ゲームを支配できる喜び、相手を打ち取った時の面白さに気づくようになっていった。

選手として、キャプテンとして加藤は常にチームメイトから信頼されていた

中学卒業後は家から近く、かつ体験練習で一番楽しくプレーできたことが決め手となり星城高校に進学。高校時代はポジション争いが激しかったことから、とにかく試合に出るために本職の捕手のみならず投手と中堅手以外の全ポジションを守った。それにより捕手としての目線だけでなく、様々なポジションの動きや視点を肌で感じることができ、「大学で捕手をやる上で大いに生きた」と加藤は振り返る。また、3年時には主将も務め、周りを見る力を養った。高校卒業後は尊敬する監督が出身であり、教員免許取得とソフトボールを両立できる環境がある早稲田への進学を決めた。

早大入学後は2年生からスタメン捕手として徐々に出場機会を得るようになっていく。そして慣れ親しんだ背番号であった3から10へと移り、主将として臨んだ最後の1年。個人としては、スタメンキャッチャーの座を同学年の手塚麻菜美(スポ=北海道・とわの森三愛)と争い、1年を通じて併用というかたちがとられた。そのため手塚がスタメンマスクをかぶる試合では打者としての能力が強く求められ、安定した結果を出すことを強く意識したという。主将としては、全国各地から精鋭が集まり、それぞれが自分の勝ち方を持つ早稲田の女子ソフト部をまとめることにかなり苦労し、どのようにチームを1つにしていくのか毎日が学びであったという。

こうした苦労が実を結び、去年最下位となった春季リーグ戦では4位に躍進し、東日本大学選手権では2位という好成績を収めた。しかし、迎えた全日本大学選手権(インカレ)ではまさかの初戦敗退。「チーム力としての高まりを日に日に感じていた」なかでのこの結果に、それを発揮できないままソフトボール生活が終わってしまうという虚無感にさいなまれた。しかし個人としては「打つ方でもキャッチャーとしてもやりきって終えられた」と話した。

加藤には「自分を変えてくれた先生のように人の人生を変えられる教員になる」という大きな目標がある。しかし「今のままではそれを実現することはできない」と大学卒業後、まずは第2のステップとして一般企業へと就職し、社会経験を積みながら自らの夢を目指していく。引っ込み思案だった少女時代から13年間ソフトボールと向き合ってきた。辛くてもう嫌だと辞めてしまおうと思ったことも何度もあった。それでも様々なことを学び、成長し、高校、大学では主将を務めるまでに至った。そんなひたむきな彼女なら、きっと生徒の「人生を変えられる」教員への道は明るいものになる、インタビューでの加藤の真っ直ぐな眼差しを見て、そう確信した。

(記事 篠田雄大、写真 望月優樹)