世界王者として東京五輪に臨んだ山西利和 photo by Reuter/AFLOgPLAYBACK! オリンピック名勝負…

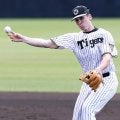

世界王者として東京五輪に臨んだ山西利和

photo by Reuter/AFLOg

PLAYBACK! オリンピック名勝負――蘇る記憶 第47回

新型コロナウイルス感染拡大の影響で1年延期となり、2021年夏に行なわれた第32回オリンピック競技大会・東京2020。無観客という異空間での開催となるなか、自分自身のために戦い抜いたアスリートたちの勇姿を振り返る。

今回は陸上・男子20km競歩で銅メダルを獲得した山西利和だ。

【オリンピックに世界王者として臨む意味】

世界王者としてオリンピックに挑み、金メダルを狙う――。

長年、地道な強化を続け少しずつ世界のメダルに迫り、2015年世界陸上選手権(北京大会)の50kmで五輪、世界陸上を通じて史上初のメダルを獲得した日本の男子競歩勢。それ以降、20kmも含めて世界をリードし、19年世界陸上ドーハ大会の20kmで山西利和(愛知製鋼)、50kmでは鈴木雄介(富士通)が優勝。日本の存在感を世界に知らしめたふたりの世界王者が、地元・東京でのオリンピックに挑むことになった。

だが、20kmの世界記録保持者でもある鈴木はドーハの高温多湿の条件下で50kmを完歩したダメージが大きく、体調不良で五輪出場を断念。そんななか、山西は期待を一身に背負う形となり、新型コロナ感染拡大で試合機会が少ない1年を過ごしたが、準備には手応えを持っていた。

山西は世界ランキング1位で臨んだ19年世界陸上では、7km以降、リードを許さず逃げきったが、2位とは15秒差。「2番手以下が失速したので僕がイーブンペースで偶然逃げ切れただけ」と評価し、ラスト3kmを1km3分40台までペースアップしたいという構想を、酷暑の中で実現できなかったことを反省していた。

だが、東京五輪に向けては「ドーハから最も上がっているのはベース。いろんなペースに対応する幅が増えてきて、技術的にも体力的にも汎用性のある力がついている」と自信を見せていた。事実、20年と21年の日本選手権ではともに中盤で1km3分40秒台にペースアップして集団を揺さぶるなど、コロナ禍で磨いてきたスピードに手応えを感じていた。

【厳しいマークを受けた東京五輪】

酷暑を懸念し、東京から札幌に舞台を移して行なわれた競歩種目。8月5日に男子20kmが行なわれた。五輪前までの21年の記録ランキング1位は16年リオ五輪優勝の王鎮(中国)が3月に出した1時間16分54秒だったが、山西も1時間17分20秒の2位で、ポイント制で測られる世界ランキングはダントツの1位。有力選手のマークは、山西に集中した。

気温31度、湿度63%というスタート時の条件。山西が最初から集団の先頭に立ったレースは1km過ぎから4分10秒前後のペースに落ち着いて、しばらくは動きのない展開になるかと思えた。だが4km通過直前から飛び出した王が、4分00秒前後のペースで歩いて一気に差を広げ、6km通過では集団と13秒差にした。

そのなかで山西は、集団の前目に位置をとって少し焦るような表情もあったが、周囲の状況を伺うだけで王を積極的に追うことはしなかった。

「王選手の飛び出しのタイミングが少し早いと思ったのでつかなかったが、離れてからは自分が追いたいという焦りと、周りがあまり動いてくれなかったので(自分が前に出るべきか)迷いがあった。追うならちゃんと追いきるという判断をすべきだったし、もう少し彼を泳がせておこうと考えて『まだ追う必要がない』と決めたら、その時点で後ろに下がってドーンと構えることもできた。立ち回り方はいろいろあったと思います」

山西の思惑としては、1km4分1ケタ秒台のペースを推移させるのではなく、ある程度ハイペースの展開にし、ほかの選手たちにダメージを与えておきたかった。王が出た時にそのペースに乗って、ふたりで4分を切るハイアベレージのレースにしたほうがいいという思いもあった。だが、暑さのなかで確実に勝つことを考えて、少し慎重になってしまったことで、その後の動きの判断を迷った。

それでも集団の先頭に立って少しペースを上げた山西は、12km過ぎにはペースが落ちた王をとらえた。そして7人の集団になっていた17km過ぎからは、それまでより一気に18秒あげる3分48秒の仕掛けをした。だが余裕を残していたマッシモ・スタノ(イタリア)と池田向希(旭化成)を、突き放すことはできなかった。

「あそこは勝つためのスパートでしたが、逃げきれなかった時点で、もう勝負ありだったと思います。相手が離れなかった、そこまでに相手の力を削れていなかったというのが正解だと思います」

3人がそのまま3分台のペースで競り合うなか、スタノが前に出た18km過ぎから山西は苦しそうな表情になり、18.5km付近からはジワジワ遅れ始めた。

スタノと池田の一騎打ちは19km過ぎから再度仕掛けて3分43秒まで上げたスタノに池田が対応できず、スタノが1時間21分05秒で優勝し、池田は9秒遅れの2位。山西は23秒遅れの3位という結果になった。

【失敗の銅メダルを糧に再び世界王者に】

スタノは、気温30度で湿度も高い気象条件も「18年と19年には日本で合宿もしていたし、この気象条件は大好きで他のレースほど難しくはなかった」と、しっかり準備できていた結果だったと語った。

2位の池田は、ハイペースの競り合いになった終盤に歩型が崩れ、レッドカードを立て続けに2枚出されたが(レッドカード3枚で2分間のピットイン。4枚で失格)、「安全策を取ってペースダウンすれば後悔するので、最後は強気にいった。もちろん前には金メダルの選手はいたが、まずはメダルという形で結果を残すことができて素直にうれしい」と話した。

ゴール後、スタノはコースを振り返って立ち止まり、山西がゴールをするとその姿に向かってお辞儀をし、自ら歩み寄って握手を求めた。世界王者・山西へのリスペクトの気持ちを感じさせるシーンだった。

「細かいレースの進め方や立ち回りだけを見れば、ちょっと無駄が多すぎました。それ以前に、五輪の金を獲ると設定してどうアプローチしていくかで、『これで勝てる』と想定した部分に自分の甘さがあった。それがすべてだったと思います。この銅メダルを経験のひとつにするという表現はしたくないけど、今は本当に不甲斐ないです。『こんなもんじゃないよ』とも思うけど、次に向けて粛々と自分の弱さや甘さと向き合い、それをクリアしていくことがこれからにつながっていくと思います」

反省の弁ばかりが目立った山西だが、五輪競歩では池田との日本初のダブルメダル。東京五輪の陸上競技では唯一のメダル獲得種目だった。

のちになって山西は、東京五輪をこう振り返っていた。

「コロナ禍もうまく乗り越えられて、世界王者として勝ちにいかなければと少し気負っていたけど、(19年世界陸上の)ドーハと同じことをしてしまった。周りからの見られ方も(世界陸上の優勝以降)変わっているし、周囲から求められているものも変わってきているのに、同じことをしてしまった。そのギャップに自分が対処できなかったというか、自分が焦っちゃったというか。それを受けて、『あぁ、同じことしていては駄目だな』と痛切に感じました」

山西は翌22年、東京五輪での悔しさを晴らしてみせる。3月の世界チーム競歩選手権では2位の池田に37秒差をつける完勝。「金メダルを目指した取り組みをしているからこそ、8割の確率で3位以内には入れる」という自信を胸に挑んだ8月の世界陸上オレゴン大会では、3年前のドーハ大会に続き2連覇を達成した。

「世界王者という肩書きは、最初は本当に関係ないと思っていました。でも、東京五輪でああいう感じで負けたことで、それを背負ったうえで勝てるようにならなければいけないと思った。求められていることから目を逸らしたり、自分のスタンスを貫き続けて同じところに居続けてしまおうとするとよくないと思って。元にいたところに回帰してしまうと成長がなくなってしまうので、精神面を変革させて......。『何かを背負ってでも勝ちにいきたい』というスタンスの意識を生み出せた結果だと思います」

毎年同じようなスケジュールをこなすなかで、1年前の自分に回帰しないようにするためには螺旋階段を上り続けるしかないという山西。東京五輪の苦い敗戦は、彼にとって"本物の王者の強さ"を目指すための原動力になった。

だが、今年2月に行なわれたパリ五輪の代表選考会では敗退。現在28歳の山西は再び、世界大会レベルの戦いの場に戻ってくるのかどうか。今は、稀代のウォーカーの動向を待つしかない。