今夏の福島大会は、劇的な幕切れだった。タイブレークとなった延長10回裏に4点差を大逆転し、2年連続で甲子園出場を決めた…

今夏の福島大会は、劇的な幕切れだった。タイブレークとなった延長10回裏に4点差を大逆転し、2年連続で甲子園出場を決めた瞬間を見届けていた聖光学院の横山博英部長は、選手たちの姿に目を細めていた。

「ミスも目立った試合だったけど、そういったものも味方全員でカバーしてくれたのが、甲子園に出られることよりもうれしかったね」

そして横山は感慨を重ねるように、今年のチームをこのように評した。

「この子らは『疾風に勁草(けいそう)を知る』っていうのかな。そんな連中だったから」

激しい風に耐える強い草──困難に立ち向かう姿勢や意志の強さなどを表す際に使われることわざを、横山は引用した。

福島大会決勝で4点差を逆転して2連覇を飾った聖光学院ナイン

今年のチームは、はい上がってレギュラーの座をつかみとった選手が多かった。聖光学院には、もともとサードで入学し腰痛によって高校野球の多くをマネージャーとして過ごしながら、最終的にピッチャーとして福島大会でベンチ入りした(※)湯浅京己(阪神)のような選手は珍しくはない。今年に関しては、中学時代に実績を上げられずとも高校で逞しくなった──そんな雑草たちの集団でもあった。

※甲子園ではベンチ外

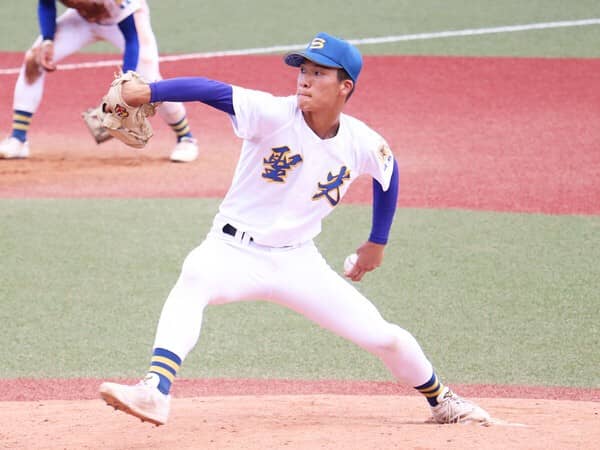

【高校入学後、本格的に投手へ】

最後の夏にエースナンバーを勝ちとった安齋叶悟(あんざい・きょうご)は、中学時代はピッチャーですらなかった。福島・安達中の軟式野球部ではファースト。地域で結成される選抜チームで少しだけ登板経験があったと本人は話すが、中学3年の時に聖光学院の練習会に参加した際、初めて硬式球を投げたという。

にもかかわらず、高校で本格的にピッチャーに転向した理由を、安齋が恐縮しつつ明かす。

「試合で三振をとる姿とか、やっぱりピッチャーってかっこいいじゃないですか。だから、高校ではやってみたいなって」

聖光学院の指導者たちにとって「ピッチャー・安齋」の最初の評価は、「球質が強い左投げ」程度だった。そんな男が、エースにまでなれたわけ。安齋と地元が近く、小学時代から知る外野手兼応援団長の佐々木蓮は言った。

「あいつは小さいことでも、自分でやると決めたことはやり遂げることができるんです。それがつながったんだと思います」

聖光学院の背番号1を背負う安齋叶悟

安齋は小さなことでも妥協しなかった。たとえば牽制。1学年上の小林剛介から「おまえは下手だから、最低限できたほうがいい」と助言されると、安齋は教えを請い技術を磨いた。苦手だった牽制は、今では一番と言えるほどの武器となった。

さらに安齋自身が成長を自覚しているのが心だ。Bチーム時代、監督を務める横山から「誰にもマウンドを譲らない度胸があるピッチャーってかっこいいよな」など、背中を押されたことで責任感が生まれたというのだ。

「横山コーチからは『厳しい』と言われながらも、そうやってピッチャーとしての在り方を教えていただけたのが、今につながっているのかなって思いますね」

安齋の歩みは、聖光学院の性質を如実に表しているのかもしれない。

【中学時代の実績は関係ない】

昨年夏の甲子園ベスト4。これまで春夏合わせて23回の甲子園出場を数える強豪には、中学時代から名の知れた実績ある選手がそれなりに入学してくる。しかし、聖光学院は「中学時代の実績は関係ない」というスタンスを貫いている。

部員100人以上の大所帯である聖光学院は、育成チーム、Bチーム、Aチームで構成されている。新入部員は初日の練習で、野球の能力はもちろん、取り組みなどの姿勢をも厳正にチェックされる。いくら技術に長けていようと、態度が悪ければ問答無用で育成チームからのスタートに振り分けられるのだ。

育成チームを率いるコーチの堺了が言う。

「この段階で選手たちの基準をつくるんです。『野球はうまいけど、その前に人間性を鍛え直さないといけない』とか『人柄はいいけど技術がまだまだ。それはバッティングなのか守備なのか』とか。そこが明確になれば目標に変わるじゃないですか。その基準を理解できた選手っていうのは強いし、早く結果を出してBチーム、Aチームに上がっていけますよね」

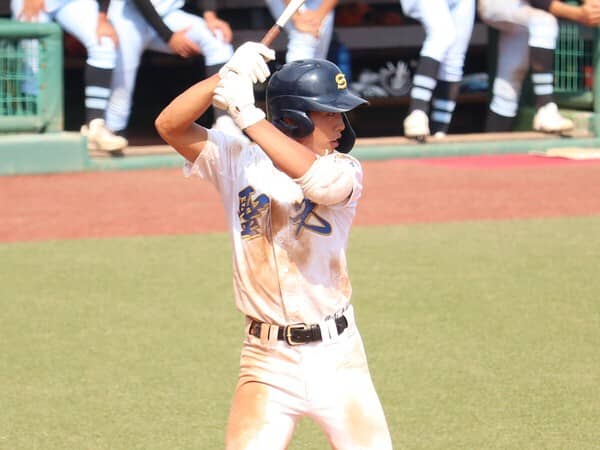

堺が説明する聖光学院を、いち早く体現できたひとりが三好元気だ。

全国屈指の強豪チーム・武蔵府中シニア出身。そこで三好は、試合にすらまともに出場できないような控え選手だった。

昨年から聖光学院の中軸を担う三好元気

「中学は本当に悔しい思いをしたんですけど、やっぱり足りないことも多くて。だから、チームを引退してから高校に入るまで『もう1回、自分をつくり直そう』って。この期間って正直、そこまで追い込んで練習する人っていないから、その間に差を埋めるというか......」

三好の取り組みは中学生の域を超えていた。毎日のようにティーバッティングなどで打ち込む。シニア時代は「体のサイズが小さかった」と省(かえり)みて、ウエイトトレーニングを精力的に行ない、食事の改善にも着手した。朝は卵とバナナといったタンパク質を多く摂り、昼はサラダを増やし、夜は肉や炭水化物をメインとする。それは、親から紹介されたトレーナーに管理してもらうほど徹底されていた。

三好の双子の弟で、この過程をつぶさに見てきた力生が兄の覚悟を伝える。

「元気は自分を持っているので。中学で試合に出られなかった悔しさっていうのを、この時期からもそうですし、今もすごくぶつけているなって思います」

三好元気が高校で頭角を現すのは早かった。1年の秋から4番に座り、昨夏の甲子園では初戦の日大三戦でホームランを放つなどチームで不動の存在となった。

中学時代に描いていた高校での自分。理想に近づけたか尋ねると、三好は「う〜ん」と笑いながら首を傾げ、こう答えた。

「それはまだわかりませんけど、『負けたくない』って気持ちは出せていると思います。なんか技術っていうより、中学時代から支えてくれている親だったり、聖光学院の指導者の方たちだったり、高校でも一緒の力生や仲間だったり。今の自分があるのは、そういう人たちのおかげかなって思います」

聖光学院は、監督の斎藤智也が「野球がうまい選手より、心が強い人間を求めている」と掲げているように、人としての成長を重要視する。三好はまさに、チームの根幹を体現し、のし上がった選手と言える。

「実力じゃなくて心です。聖光学院は人間性を見てくれるんです」

福島大会決勝でサヨナラ犠飛を放った片山孝

【中学時代はサードコーチャー】

三好の軌跡に同調するように言葉を強めていたのが、サードの片山孝である。

三好と片山は武蔵府中シニア時代からのチームメイトであり、彼もまた中学では三塁コーチャー、つまり控え選手だった。

バッティング能力はあるが、守備、とりわけスローイングに難点がある。それが、スタート地点の片山だった。Bチームに昇格後は一時期、外野に回されるなどの不遇も味わいながらも腐ることなく現実を受け止められたのは、兄の言葉もあったのだという。

「辛くても前に進まないとみんなと同じ土俵に上がれないからな。やれると思って行動しろ。そうすれば現実は絶対に変えられる。それが、聖光学院ってチームだ」

そう激励した敬も、2019年の夏にショートのレギュラーとして甲子園でプレーした聖光学院のOBでもある。弟は兄の想いを継ぎ、サードのレギュラーまで駆け上がった。

片山が自信を打ち出すように口調を強める。

「技術は二の次......二の次じゃないんですけど、指導者の愛情だったり、仲間の想いだったり、兄貴の存在だったり。そういうのがあるから頑張れるというか。自分、中学では2イニングしか試合に出られないような選手で、その悔しさがあるから今があるんですけど、高校では野球じゃないところもすごく原動力になっていると思うんですよ」

学法石川との福島大会決勝。片山は3失策をはじめ、記録に残らない部分でも守備で精彩を欠いた。「今までにないくらい、野球をやりたくない気持ちになった」というほど沈んだ男が、タイブレークの延長10回裏にサヨナラ犠牲フライを放ち、チームに勝利を呼び込んだ。

優勝の立役者は、顔を歪ませていた。

「打ったのは自分じゃなく、みんなの力です」

試合に出る者の背中には部員たちの力が宿る。佐々木や三好力生らベンチメンバーから外れた3年生から、「コイツらで敗けたら仕方がない」と認められた選手たちが、聖光学院のユニフォームをまとい、グラウンドに立つ。

安齋、三好元気、片山。中学時代に燃焼しきれなかった悔しさを持つ彼らは、託された想いを誰よりも胸に刻めているはずなのである。

生き様を証明する次の舞台は甲子園。

「高校では、見てろよ!」

男たちの成り上がりを、とくと見よ。