激闘来たる! カタールW杯特集注目チーム紹介/ナショナルチームの伝統と革新 第11回:日本連載一覧>>「日本らしさ」の代…

激闘来たる! カタールW杯特集

注目チーム紹介/ナショナルチームの伝統と革新

第11回:日本

連載一覧>>

「日本らしさ」の代償

カタールW杯で7大会連続出場となる日本の過去6大会の戦績は、グループリーグ敗退が3回、ベスト16が3回だ。

カタールW杯で7大会連続出場となるサッカー日本代表

韓国との共同開催だった2002年、2010年南アフリカW杯、そして前回のロシアW杯でグループリーグを突破している。グループリーグを突破できなかったのは、初出場の1998年フランスW杯、2006年ドイツW杯、2014年ブラジルW杯だ。

過去6大会のプレースタイルから言うと、奇妙に思えるかもしれないが、「日本らしさ」を発揮しようとした大会ほど結果を残せていない。

何が「日本らしさ」なのかは議論の余地があると思うが、日本のサッカーファンが祝福したくなるようなプレースタイルを志した時ほど負けている。「その国らしさ」は長所を発揮することで表れるので勝ちやすくなるはずなのだが、日本の場合はむしろ負けやすくなっている。その典型が2006年と2014年だった。

ドイツW杯でジーコ監督に率いられたチームは、代表人気のピークだった。中田英寿、中村俊輔、小野伸二など逸材が揃い、攻撃型の編成で臨んだが1分2敗で敗退。ブラジルW杯のアルベルト・ザッケローニ監督の時は、本田圭佑と香川真司が両輪となって代表史上最高の攻撃力があったが、やはり1分2敗だった。

実は不思議なことではない。この2大会の日本は言わば強豪国のように振る舞ったのだが、そこまでの実力がなかったにすぎない。

強豪国は基本的にボールを保持して攻撃し、相手を圧倒して勝利する。過去の優勝国ではブラジル、ドイツ、スペイン、アルゼンチン、優勝はしていないがオランダもそうだ。イタリア、ウルグアイは例外的に守備的なスタイル、フランスとイングランドは中間的だがやや攻撃寄りだった。

日本が強豪国のような戦い方をしても格上に力負けするか、足下をすくわれる結果になるのは、むしろ当然の帰結だったと言える。

逆に、中堅ないし弱小としての戦いに徹した時はグループリーグを突破している。2002年はフィリップ・トルシエ監督が守備戦術を整備してベスト16。2010年の岡田武史監督は「ベスト4」を目標に掲げて当初は強豪国的なスタイルを目指したが、大会直前に守備型に直してやはりベスト16まで勝ち上がった。

微妙なのは前回のロシアW杯だ。大会直前に西野朗監督が就任し、ほぼ素の状態で臨んでいる。攻撃的とも守備的とも言い難く、戦術的な縛りの少ないスタイルは「日本らしく」あるよりほかになく、JFA(日本サッカー協会)の田嶋幸三会長が「ジャパンズ・ウェイだった」というコメントはまさにそうだったと思う。

言い方を変えると、日本らしい何かがあったというより、何も用意できなかった結果としてのジャパンズ・ウェイである。

日本が勝利したのは、初戦のコロンビア戦だけなのだ。しかも相手は開始早々に退場で1人を失った試合だった。セネガル戦はドロー、ポーランドとベルギーには負けている。ジャパンズ・ウェイの日本がベスト16だったのは確かだが、ジャパンズ・ウェイだったからベスト16まで進めたとは言えないと思う。

11人同士で戦って唯一勝ち点を獲れたセネガル戦で目立っていたのは、守備における機動力とハードワークで、これを日本らしさと言うなら2002年と2010年にも共通している長所ではある。ただ、おそらくその意味でジャパンズ・ウェイと言っていたわけではないだろうし、1つのドローでは成果として大きいとは言えない。

中堅国の基本スタイルでベスト16

各国の代表チームにはそれぞれのカラーがあるが、プレースタイルは一定しているようで実はそうでもない。アルゼンチンは正反対の2つのスタイルが並行してあり、ドイツは時代によって振れ幅がある。イタリアのように伝統の守備型から転換したチームもある。一定しているように見えるブラジルでも揺れはあった。

プレースタイルを形成しているのは主に「合理性」と「嗜好性」だ。

勝つためにどうプレーすべきかが合理性、どう勝ちたいかが嗜好性である。5回優勝しているブラジルでは、優勝しても「ブラジルらしくない」と批判されることすらあり、それだけ自国のプレーに対する嗜好性が強いわけだ。

一方、中堅国や弱小国に嗜好性を追求する余裕はなく、強豪国と対戦すれば必然的に守勢に追い込まれやすいので、勝つための合理性が優先されるケースが多くなる。

初参戦の1998年の日本は、意外と攻撃的なプレーをしていた。アルゼンチン、クロアチアに対しても臆することなく攻めていて、試合展開は互角に近い内容だった。嗜好性が強く出たプレーぶりだったのだが、それを狙ったというよりワールドカップでの立ち位置もよくわからなかったので、やれることをやった結果だったと思う。

中田英寿、名波浩、山口素弘のMFトリオを中心とした素早いパスワークは、目立っていたが得点力が弱く、日本らしさを発揮したものの3戦全敗に終わっている。

2002年は開催国で組み合わせにも恵まれていたが、守備を整備して簡単には負けないチームに仕上げていた。1998年のような小気味のいいパスワークはあまり見られず、コンパクトな陣形を保って球際で戦うスタイル。当時の中堅国におけるスタンダードだった。この時が初のベスト16である。ただ、今にして思えばここからある種の迷走が始まっている。

ベスト8のための「日本化」

開催国とはいえ2大会目でベスト16を達成した。そうすると自然に目線が高くなるわけで、次の目標はベスト8以上になる。だが、ベスト8となると一気にハードルは上がる。8強となれば強豪国と肩を並べているような段階になるからだ。

2002年大会後に就任したジーコ監督は「自由なサッカー」を掲げ、選手たちの能力を信頼していた。ベストメンバーが揃った時は技術の高さと攻撃力を発揮したプレーを見せていた半面、折しも欧州移籍が増えたことで「海外組」「国内組」が生まれ、2つのチームを並行的に強化する形になった。

戦術の細部を選手に任せる手法では強化の実効性が上がらず、停滞感があった。予選は最速で通過したが、本大会では強豪国のように背伸びした中堅国として痛い目にあった。

ところが、後任となったイビチャ・オシム監督は「日本サッカーの日本化」を掲げる。オシム監督の「日本化」は日本らしさの追求にほかならないわけだが、前監督の時にはなかった合理性の観点から日本選手の長所を生かそうと試みていた。

病気によるオシム監督の退任後に2度目の就任となった岡田監督も、手法こそ異なるものの、「日本化」を継承していた。しかし、それが暗礁に乗り上げたことで4-5-1による守備的なスタイルに修正してベスト16入りする。

岡田監督の後任としてザッケローニが監督になると、2002年のトルシエ→ジーコとほぼ同じことが起きた。ベスト8へ向けてのスケールアップと、そのための「日本化」の推進だ。この時はようやく「嗜好性」を満足させる新たな日本スタイルが構築されたかに見えたが、結果は2006年の時と同じだった。

献身的な守備を受け継いだ今回の日本

森保一監督が率いるチームは、プレースタイルの面で2018年ロシアW杯を継承している。ベスト16のポイントだった献身的な守備を受け継いでいて、これまでのベスト16後のような方向転換をしていない。コーチとしてロシアW杯に参加していた森保監督は、受け継ぐべき財産を見誤っておらず、課題を「対応力」としているのも正しい。

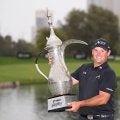

カタールW杯に臨む日本代表メンバー

ただ、それが今もって大きな弱点なのは残念だが、中堅国としての自覚を4年間一貫して持ち続けた初のケースと言える。トルシエ監督はフランスとの強化試合の大敗から守備に舵を切り、岡田監督も攻守のバランスを変え、ともにベスト16へ進出しているが、4年間一貫していたわけではない。

ワールドカップに参戦する32カ国には、自ずと実力差がある。ただし、力の差がそのまま結果に反映されるわけではなく、番狂わせは毎回発生している。スコアもほとんどが僅差だ。相手が格上でも格下でも接戦を容認してきた今回の日本代表は、その点でワールドカップ向きと言えるかもしれない。

あいにくドイツ、スペインと同居する最悪の組分けになってしまったが、接戦に持ち込む力はこれまで以上にありそうだ。ただ、たとえ目標としているベスト8を達成したとしても、中堅国からいかに脱却してステップアップするかという課題は残ることになる。

![地元デミノーがブブリクに圧勝し2年連続の8強!準々決勝で「最強の試練」世界1位アルカラスと激突[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012607260176923200.jpg)