「あの大敗は何年か引きずって生徒らに話したりはしたけど、ここ何年は一切ないね。苦しみとかも伝えられることがあっかもしんな…

「あの大敗は何年か引きずって生徒らに話したりはしたけど、ここ何年は一切ないね。苦しみとかも伝えられることがあっかもしんないし、あれがなかったら今の聖光学院はないんだけど、あの話をしても意味をなさないと思ってるから」

懐かしむわけではない。かといって、記憶の奥底に蓋をしているわけでもない。聖光学院(福島)の斎藤智也監督が発した回顧には、そんな色彩が帯びているようだった。

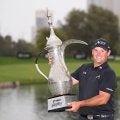

聖光学院を全国屈指の強豪校へと導いた斎藤智也監督

聖光学院の「今」。それは「強豪校」というれっきとしたブランドだ。春夏合わせて甲子園に22回出場し24勝を挙げ、5度のベスト8。夏は2019年まで戦後最多記録の13年連続出場を果たした。

福島県と言えば聖光学院──そんなイメージがすっかり定着した強豪に刻まれた痛恨。甲子園でのすべての試合で指揮を執った斎藤が語る「あの大敗」とは、聖光学院が甲子園初出場を遂げた2001年の夏を指している。

劇的勝利で掴んだ初甲子園

斎藤が監督に就任して2年も満たないこの夏。聖光学院は福島大会の決勝で延長11回表に4点を奪われながら、その裏に5点を挙げる劇的な幕切れで夢舞台への切符を掴んだ。

「甲子園に行けたら死んでもいい」

監督となってからそんな想いを馳せていた悲願が、達成されたのである。

斎藤が監督としてチームに植えつけた大きなメンタルに、「不動心」がある。大きく言えば「何事にも動じない強靭な精神力」であり、「自分の思いどおりに行かなくても、現実を受け入れ精進すればいつか必ず報われる」などさまざまな意味合いが込められている。県大会の決勝戦が物語るように、この精神が甲子園出場を実現させたといってもいい。

しかしこの時の斎藤は、未踏の山を越えた達成感により、少し浮かれていた。

甲子園の初戦の相手は大分県の明豊。同じく初出場の高校だ。相手の情報が皆無に等しくても、メディアからゲームプランを聞かれれば「勝つとしたら3対2ですかね」と、したり顔で分析を展開する自分がいた。

この話になると、斎藤は苦笑いを浮かべながらとことん自分をけなす。

「知らない者の弱みだなって。修羅場だの苦しみを経験してもないのに、無責任にモノを言う未熟さ。いま思い出しても笑っちゃうよね」

根拠のない皮算用。明豊との試合でそれは、すぐに露見してしまった。

2回に2点を先取された時点で、聖光学院は完全に後手を踏んだ。3回以降も3点、1点、2点、2点。6回が終了した時点で0対10と大勢は決していた。

斎藤の表情は常に強張っていた。チームのメンタリティーを説く余裕などなく、選手には「耐えろ」としか言えなかった。

「なんで甲子園ってコールドがねぇんだ」

斎藤の脳裏には、そんなうしろ向きな感情しか浮かんでこない。勝負よりも試合の終わり方ばかりを気にしていた。

「2対10くらいなのかな?」

この時の斎藤は、監督でありながら無意識のうちに試合を放棄してしまっていた。甲子園の女神に背を向けたチームは8回と9回にも5点ずつ献上し、最終的に0対20。明豊の26安打に対し、聖光学院はわずか4安打。甲子園史に残る惨敗だった。

メンタルだけの野球からの脱皮

「死んでもいい」

人生を賭してまでたどり着きたかった場所。憧れの甲子園をあとにしてからの斎藤は、真逆の死生観で支配されていた。

「死にたい。誰か俺を大阪の海に沈めてくれ」

悲嘆が和らぐことなく福島に戻ってきた斎藤は、周囲から労をねぎらわれたというが、それが余計に苦しかった。無様な敗戦を招いた監督は、学校への往復を除けば家から出られなくなっていた。

甲子園の敗戦から1カ月が経とうとしていた頃だろうか。監督就任直後から哲学書や自己啓発、ビジネス書を好んで読むようになっていた斎藤は、『安岡正篤 人生を拓く』(神渡良平著)を手にとっていた。すでに耽読してはいたが、初めて心に染み入るような感覚。表題にある東洋思想の研究者で、佐藤栄作や中曽根康弘ら時の首相たちの指南役を務めた安岡正篤をはじめ、中村天風に孟子、孔子......賢人たちの教えに感情が揺さぶられた自分がいた。

読破する頃、斎藤は涙が止まらなかった。

「俺がここまで打ちのめされたのは、まだ可能性があるからなんだ」

屈辱を清算した監督が決意を固める。

「甲子園は行って満足するところじゃねぇ。勝ちに行くところだ」

監督となってまだ2年足らずだった当時を、斎藤は「メンタルだけの野球」と評している。その聖光学院に技術や戦術が加わり、野球が劇的に変化を遂げることとなる契機が、02年夏の水戸短大付属との練習試合だった。

バントや走塁を駆使した緻密な野球。なかでも斎藤に衝撃を与えたのは、「ロケット」と呼ばれるランナーのスタート技術だ。

ランナー三塁で内野ゴロになれば、待っていましたとばかりにホームへ突入される。それどころか、牽制球でも同じようにあしらわれる。観察眼や細かなサインプレーに裏打ちされた戦略によって聖光学院は手も足も出せず、20点以上もの大差をつけられた。

「『なんじゃこりゃ!』って。うちの守備力がなかったっていうのもあるんだけど、ランナー出されたら全部セーフぐらいだったかんね。甲子園でボロ負けしてからいろんなところに武者修行に出かけたんだけど、水戸短大付属の試合が一番勉強になった」

これが、野球における聖光学院の原点となった。練習の大半を守備、走塁に特化するようになる。そして、練習後のミーティングでは、まるで監督の自分にも言い聞かせるように、選手たちをあえてこき下ろす。

「福島を代表して甲子園に行くっていうことは、どれだけ大きなことか。200万人の県民に勝利っちゅう吉報を届けるくらいの覚悟がないんなら、県大会で優勝したとしても行く資格なんてねぇし、俺が絶対に行かせねぇ!」

勝利への貪欲。ワンプレーへの執着心。それらは時に悲壮感をはらむほど研ぎ澄まされる。すべては成り上がるため。戻るべきステージに立ち、喝采を浴びるためである。

現チームの合言葉は「歴史を変える」

下剋上──これが聖光学院の象徴するメンタリティーとなった。2004年夏に3年ぶりに甲子園に出場し、初勝利を含む2勝を挙げた。翌05年にも1勝。0対20の惨劇からの再生を果たした。

「『甲子園で勝つ』ことを大前提にチームづくりをするようになったんだけど、一番の財産はじつはそこじゃねぇんだよ。生徒らが『甲子園に行きたい!』って、俺とかコーチにガンガン怒鳴られても、その度に泥クソまみれになって這い上がってきながら甲子園にまた戻ってきて勝てたこと。そういう純粋さがあの頃の聖光学院にはあったよね」

初めて春夏連続出場を決めた2007年も夏に2勝したように、目指すべき野球が洗練され、甲子園で対等にわたり合えるチームを築けるようになった。斎藤はもう、「あの大敗」を口にするようなことはなくなっていた。

福島県の夏の連覇は、この年から始まった。

「聖光学院に入れば甲子園に行ける」

憧れを抱く中学生が、県外からも集まるようになった。2年生エースの歳内宏明(元阪神ほか)を擁して優勝候補の広陵(広島)、履正社(大阪)を撃破しベスト8進出を果たした2010年夏のように、スケールの大きなチームを形成できる年も増えた。

連覇しているがゆえに、慢心が生まれる時期もあった。そんな状況下に置かれたとしても、最終的にチームを一枚岩とさせたのは、いくら実績を残そうと驕ることなく、木鶏の如く泰然自若に構える監督だった。

初出場の大敗を持ち出すことはなくとも、修羅場や苦闘の経験は血肉となって今も聖光学院のグラウンドに息づいている。

「今年のチームはね、甲子園に出ても『勝てる保証なんてねぇ』って、貪欲に泥臭く、ひたむきに這い上がってきたあの頃の純真さが異様にあるんだよ」

3大会ぶりのセンバツ出場で1勝を挙げ、春の東北大会でも優勝と成果を重ねながらも、誰ひとりとして満足している選手はいない。

「聖光学院の歴史を変える」

これが、今年のチームの合言葉だ。最高記録のベスト8を超える──すなわちベスト4。いや、違う。聖光学院が見据えるのは日本一である。

今の選手たちは、あの大敗後に生まれている。ただ、ひとたび聖光学院のユニフォームをまとえば、強靭なメンタリティーが奮い立つ。斎藤の口から、久しぶりにあの言葉を聞いた。そう、挑戦者としての自己証明。

「あの頃の、『とにかく上に駆け上がっていく!』っていう姿勢がある。下剋上だ」

![地元デミノーがブブリクに圧勝し2年連続の8強!準々決勝で「最強の試練」世界1位アルカラスと激突[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012607260176923200.jpg)