中尾孝義氏はNPBで初めて捕手用ヘルメットを着用した 以前から危ぶまれていたことが現実となってしまった。5月31日、横浜…

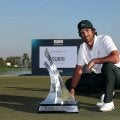

中尾孝義氏はNPBで初めて捕手用ヘルメットを着用した

以前から危ぶまれていたことが現実となってしまった。5月31日、横浜スタジアムで行われたDeNA-オリックス戦で、DeNA・嶺井博希捕手が空振りしたバットが、オリックス・伏見寅威捕手の側頭部を直撃。伏見は倒れたまま動けず、ホームベース付近にブルーシートが張られて応急措置が施され、そのまま担架に乗せられて退場した。現役時代に中日、巨人、西武で名捕手として鳴らし、NPB史上初めて守備中に捕手用のヘルメットを着用した中尾孝義氏が分析した。

4回2死一塁。オリックス・山岡が投じた緩い変化球に、右打者の嶺井は完全にタイミングを外された。大きく振り切った後に右手が離れ、左手1本で握る形となり制御を失ったバットが伏見の頭に当たってしまった。

中尾氏は「打者はたいてい、ボールを少しでも長く見たいと考えるので、打席の一番後ろに下がることが多い。一方、捕手はできる限り前、ホームベースに近いところで捕りたい。ルール上は投球がホームベース上でストライクゾーンをかすめればストライクですが、実際には、カーブのような落ちる球を捕手が後方の低い位置で捕った場合、ボールと判定されることが多いからです」と説明。限界ギリギリまで後ろに下がりたい打者と、前で捕りたい捕手との間で、悲劇の可能性は広がるわけだ。

過去にも同様のケースがあった。2016年、当時ヤクルトのウラディミール・バレンティン外野手のスイング後のバットが、10日間に2度も捕手の頭を叩いた。

「そうそう起こるものではないが、捕手というポジションは常にこういう危険と隣り合わせなのです」と中尾氏。その上でアクシデントを回避するには「基本的には、捕手が気をつけるしかない。打者の立場としては、バットを振った後にフォロースルーを加減しろというのは無理な話ですから」と言う。

フォロースルーの大きな選手が打席に入ったら「なるべく後ろへ」

具体的には「対戦前にフォロースルーの大きい選手がいないかどうか、チェックしておくこと。該当する選手が打席に入った時はなるべく後ろへ下がり、神経を研ぎ澄ますことです」と力説。捕手側の“避ける意識”が大前提だと強調した。中尾氏自身も現役時代、1989年に阪神に在籍したセシル・フィルダー内野手ら外国人選手には特に注意を払ったという。

中尾氏の危機回避の原点は、兵庫・滝川高時代にさかのぼる。3年の春季県大会初戦で、初回先頭打者のバットが後頭部を直撃した。当時の捕手は帽子のつばを後ろへ回してマスクをかぶるスタイルが定番。バットは木製だった。出血した患部を脱脂綿で拭いただけで試合出場を続け、終了後に病院で2針縫った。それが当たり前なほど、荒っぽい時代でもあった。

専大進学後、その体験の影響から当初は打者からやや離れた後方で守っていた。当時の小林昭仁監督(故人)から指摘され、高校時代の話をすると、小林監督は日米大学野球で渡米した際につばのない捕手用のヘルメットを中尾氏のために持ち帰ってきた。小林監督自身も捕手出身だったのだ。

中尾氏は1年生の秋のリーグ戦から着用し、見慣れない姿から「一休さん」と呼ばれるように。希少な捕手用ヘルメットを、社会人のプリンスホテル時代にはエンジ色、プロ入り後の中日では紺と、それぞれのチームカラーに塗り直して使用を続けた。捕手用のヘルメットが一般に普及したのは、だいぶ後年のことだ。

「大学時代の小林監督には、本当に優しくしていただいた」と恩師に感謝する中尾氏。今は「危険を察知するのも捕手の技術です」と後進にリスクヘッジの大切さを説いた。(Full-Count編集部)