連載『なんで私がプロ野球選手に?』第8回 又吉克樹・前編 プロ野球は弱肉強食の世界。幼少期から神童ともてはやされたエリー…

連載『なんで私がプロ野球選手に?』

第8回 又吉克樹・前編

プロ野球は弱肉強食の世界。幼少期から神童ともてはやされたエリートがひしめく厳しい競争社会だが、なかには「なぜ、この選手がプロの世界に入れたのか?」と不思議に思える、異色の経歴を辿った人物がいる。そんな野球人にスポットを当てるシリーズ『なんで、私がプロ野球選手に!?』。第8回に登場するのは、又吉克樹(ソフトバンク)。中学、高校と控えのセカンドだった通称「マメ」が、球界随一のサイドスローに君臨する仰天の立身出世ストーリーをお届けしよう。

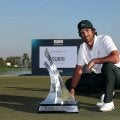

香川オリーブガイナーズ時代の又吉克樹

── 今も自分がプロ野球選手であることに、現実感を持てない瞬間があるのでしょうか?

その問いに又吉克樹は「いまだにありますよ」と即答した。

「『あれ? なんで俺、ここにいるんだろう?』って。FAの時に自分の記事が新聞に載っても、『えらい騒がれてるな』って。自分のことなのに第三者のように見てるんです」

昨季まで8年在籍した中日から、FA権を行使してソフトバンクに移籍した。2021年までNPB通算400試合に登板し、通算143ホールド。今や球界を代表するサイドハンドと言っていいだろう。

死にものぐるいで権利を得て、信念を持って行使したと胸を張って言える。その一方で、「この俺が本当にプロ野球選手なのか?」という夢見心地はいまだに消えない。又吉はポツリとこうこぼした。

「奇怪な人生を歩んでいるなと思いますよ」

身近なスーパースターの存在

将来の夢はプロ野球選手。野球少年なら誰もが卒業文集に書くような夢を抱いたことがない。又吉は「プロ野球選手はゲームで使うもの」と言った。テレビゲームに登場する選手をコントローラーで動かす。それが又吉にとってのプロ野球選手だった。

沖縄県浦添市で生まれ育ち、小学生の頃から背が低かった。与えられたポジションはセカンド。子ども心に「選手としては先がなさそうだな」と薄っすら感じていた。

早くも諦観を抱いたのは、同じ地域にわかりやすいスーパースターがいたからだ。島井寛仁(ひろひと)。のちに紆余曲折の末にプロ野球選手となり、快足を武器に存在感を放つことになる。

打っても投げてもずば抜けた存在。浦添で野球をやっていて、島井の名を知らぬ者はいなかった。学校が近かったこともあり、又吉と島井は頻繁に練習試合で顔を合わせた。

その後、ふたりは浦添中でチームメイトになる。島井は小学生時の又吉を「セカンドをやってるな」くらいにしか認識していなかった。そして、中学になると「試合に出た姿をほとんど見てない」と語るほど、野球選手として影が薄かったと証言する。

「周りと比べてとにかく体が小さくて、足は遅いし、肩は弱くてファーストまでボールは届かないし、バットには当たらない。レギュラーにはほど遠くて、ベンチに入れない時もあったんじゃないかな」

ただし、野球から離れた又吉はアクの強いキャラクターだった。島井は「コイツ、変わってんなぁ」と思うことがしばしばあったという。

「一番驚いたのは、テレビを見ながら音楽を聴いて、勉強していたんです。全部やりながら、こなしちゃう。『何に集中してんの?』って思ってました」

又吉本人は「ひとつのことを丁寧にやるより、多角的にやりたい性分なんです」と語る。たとえば部屋の掃除中にふと目に入った気になるものがあれば、順序を無視してそちらに移ってしまう。

「子どもの頃から後回しにすると忘れてしまうことがよくあったので、その影響じゃないですかね」

さらに島井は、又吉を「人に流されない」とも評した。周りに迎合するのではなく、我が道を行く。ただし、又吉に聞くと、「正確には人に流されないというより、人のペースに合わせて動くのが苦手なんです」と明かした。現在もオフの自主トレを単独でするのも、同じ理由からだ。その代わり、自分の欲求に正直でもあったと又吉は言う。

「自分のなかで『なんだろう、これ?』と思うことを追求するところは、ずっとあったと思います」

野球をやめる勇気がなかった

だが、思いはあっても肉体が伴わなかった。中学卒業時の身長は158センチ。又吉はろくに試合に出られないまま中学野球を終え、地元の公立高校である西原へと進学する。

「いつから練習に参加したらいいですか?」

新1年生の又吉からの質問を受け、西原の監督を務めていた上原健は「やる気があるんだな」と好印象を抱いた。だが、その実力を見てため息をついた。とても高校野球で通用する力はなかったからだ。

「高校生の中に小学校高学年の子が入ってきたような感じでした。チーム内でずば抜けて足が遅くて、足の速い女子にも負けるくらい。50メートル走のタイムは8秒くらいだったんじゃないかな。バッティングなんか、バットに振り回されるありさまでした」

高校時代の又吉のニックネームは「マメ」。もちろん、その小さな体が由来である。

入学当初は10数名いた部員も、上原が課す厳しい練習の前にひとり、またひとりと減っていった。それでも、上原は又吉が練習を休む姿を見たことがない。実力が乏しいのは誰の目にも明らかだった。当時の又吉にとって、野球を続けるモチベーションはどこにあったのか。

「結局、やめる勇気がなかったんです。中学では身長が伸びず、高校に行く時に『野球をやめようかな』と親に話したこともありました。でも、『やめて何したらいいんだろう?』と思ってしまって」

ところが、月日が経つにつれ又吉の体は少しずつ成長していく。身長が170センチに近づくにつれ、監督の上原は又吉のある特徴を見抜いた。

「小さいわりにリストが強いなと感じました。ショートでノックを受けていた時に、三遊間の深い位置からでも鋭いボールが投げられていたんです」

高校2年時には、強豪校の水に合わなかった島井が西原に転校してきた。同学年の部員は5人。1学年下の代から上原がリクルートに力を入れ始めたため、下級生には有望な選手が多かった。下級生中心のチーム構成のなか、又吉は内野の控えに甘んじる日々を過ごした。

高校時代の最速は117キロ

転機になったのは高校2年秋だった。チームは投手の駒不足に悩まされていた。島井には転校後は1年間公式戦に出場できない規定があり、下級生の投手陣にも故障者が続出。そこで監督の上原は、ふと又吉のリストの強さを思い出す。

「ピッチャーできないか?」

「やったことあります」

そんな会話から、又吉の投手転向が決まった。だが、実際には又吉に投手経験などなかった。

「バッティングピッチャーはやっていましたけど、『やったことあります』なんて嘘をついてしまって。『じゃあ、明日から練習してくれ』と言われて、戸惑いました」

翌日、マウンドに立った又吉を見て、島井は「やっぱり変わってるな」と思った。なんの前触れもなく、サイドスローで投げ始めたからだ。

「今まで横で投げたところなんて見たことがなかったのに」

だが、突然のサイドスローも又吉なりの勝算があってのことだった。

「上から投げるピッチャーしかいなかったので、『俺は横から投げたほうが投げさせてもらえるかな......』くらいの感覚でしたね」

球速にすれば110キロ台の、ごくありふれたサイドスローのはずだった。だが、実際に打席に入った島井は違和感を覚えた。

「めちゃくちゃ打ちづらくて、練習にならないんです。球速はないんですけど、打席に入ると速く感じて。対戦相手だったらイヤだろうなと思いました」

又吉のボールは、打者に嫌がられる球筋だった。それ以来、又吉は投手として本格的に取り組み始める。島井は「誰よりもストイックに練習していた」と、又吉の姿を目撃している。

高校時代の又吉は打撃投手中心で、投手としては戦力にならなかったと報じたメディアもある。だが、投手転向後の又吉について、監督の上原は意外な評価を明かした。

「エースの島井は140キロを超えて、下級生にも力のあるピッチャーはいましたけど、試合をつくれるのは又吉でした。球のキレは一番で、練習試合で対戦した相手チームの監督からもよく褒められていました」

とはいっても、あくまで高校生としての評価である。島井の存在もあって西原にはプロスカウトが頻繁に訪れたが、島井の隣で投球練習する又吉に注目するスカウトなど皆無だった。

3年夏の沖縄大会は2回戦で早々に敗退。島井、又吉ら5人の3年生はあっさりと高校野球を終えた。

「大学でも野球をやってみたいか?」

夏の大会後、そんな上原の問いに又吉は「やってみたいです」と即答する。とはいえ、大きな野望があったわけではない。

「教員志望だったので、選手というより完全にコーチングを学びにいくつもりでした。先生になった時に大学野球の練習方法や指導法が生かせるだろうと」

上原は息子の健太(現・日本ハム)が広島の広陵高校に進学したこともあり、中国地方の野球関係者にツテがあった。そこで当時は新興チームだった環太平洋大学を紹介される。又吉はその体育学部を受験し、進学することになる。

野球部のセレクションを受けた時、又吉のストレートは最速117キロだった。プロ入りした投手の高校時代の最高球速としては、もっとも遅いかもしれない。

プロの匂いすらしない「マメ」は、その後、導かれるように高い階段を上っていく。

(後編へつづく)