連載「スポーツの言葉学」、傑出した足跡が反映された引退セレモニー 自らの限界に挑戦し続け、日々鍛錬を積むスポーツの世界に…

連載「スポーツの言葉学」、傑出した足跡が反映された引退セレモニー

自らの限界に挑戦し続け、日々鍛錬を積むスポーツの世界において、アスリートや指導者が発する言葉には多くの人の心に響く力がある。2002年ソルトレークシティ大会から夏季・冬季五輪の現地取材を続けるなど、多くのトップ選手の姿を間近で見てきたスポーツライターの松原孝臣氏が、そんなアスリートたちの発した言葉から試合の背景や競技に懸ける想いを紐解く。

今回は昨夏の東京五輪で卓球の混合ダブルス金メダル、男子団体銅メダルを獲得した水谷隼が、先月行われた引退セレモニーで語った言葉から。10代の頃から海外へ飛び出し、道なき道を切り拓いてきた日本卓球界の孤高のエースは、最後は多くの仲間の存在に感謝しながらラケットを置いた。

◇ ◇ ◇

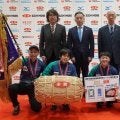

2月27日、東京・アリーナ立川立飛で卓球の水谷隼の引退セレモニーが開催された。昨夏の東京五輪では、伊藤美誠と出場したミックスダブルスで日本卓球界史上初の金メダル、男子団体でも銅メダルを獲得し、大きな脚光を浴びた。

無論、築いた実績はそれにとどまるものではない。五輪は2008年の北京大会から出場を続け、16年リオデジャネイロ大会ではシングルスで銅メダルを獲得。個人戦では男女を通じ日本初のメダルであった。同大会の男子団体でも銀メダルを手にしている。さらに世界選手権では計7つのメダルを獲得し、その他の国際大会や国内大会でも傑出した成績を収めてきた。

足跡を反映するように、引退セレモニーには多くのファンが集まり、海外からはリオデジャネイロ、東京の男子シングルスを連覇するなど五輪で計5個の金メダルを獲得している馬龍(中国)、ドイツで長年エース格として活躍するティモ・ボルらから、ビデオメッセージが寄せられた。

セレモニーの中、水谷の挨拶の言葉にこの一節があった。

「現役の時に自分は1人だと思ってたんですよね」

セレモニーの情景とは相反するような言葉だった。そこには水谷の今日までの足どりが関わっている。

日本卓球界の新たな歴史を刻んできた水谷は、成績もさることながら、特筆すべき点がある。それは自ら道を切り拓いてきたということだ。中学生の時に早くもドイツに渡り、当地で生活を送りながら卓球に打ち込んだ。ドイツに限らず、中国やロシアのチームでもプレーした。卓球しかないと自身の進むべき道を定め、強くなりたい一心が駆り立てた行動であった。

挨拶の中で、当時に触れつつこう語っている。

「14歳でドイツに行って、5年間留学して、そのあと3年間、中国リーグに参戦して、そこからまた一回どん底を味わいました。そこからプライベートコーチをつけたり、ロシアリーグに参戦したり、卓球を問わず今までいろんなアスリートがチャレンジしたことがない道をずっとやり続けてきて」

「1人で頑張ってロシアに行かないといけないと思ったし、コーチを雇わないといけないと思ったし、練習相手も自分で捕まえないといけない、練習場に行くのも毎回自分で車を運転して、大学や実業団の監督に自分が連絡して」

水谷に憧れ、背中を追う後輩たち

先行者はいなかったし、その都度お膳立てされていたわけではなかったから、自ら動かなければならなかった。

その過程があって、水谷は世界有数の選手となり、五輪をはじめとする輝かしい成績を収めた。そして引退へと至った。

こうして迎えたセレモニーは、今までにない感慨を抱かせた。

「今日(海外選手からの)VTRも観ましたし、スポンサーの皆さんや選手からお祝いの言葉をいただいて、自分は1人じゃなかったんだ、と。ずっと卓球をやってきて、最後に自分が気づいたのは、『たくさんの仲間がいてくれたんだな』って。本当に嬉しいというか、思い残すことがないですね」

いつしか卓球界には、例えば水谷への敬意を隠さない張本智和のように、水谷の背中を見つめ、後に続こうとする選手たちがいた。

国内の選手だけではない。海外の錚々たる選手たちも日本を飛び出し、世界で渡り合ってきた水谷にリスペクトを寄せた。だからメッセージという形で労った。

自ら考え、自ら行動を起こし、日本卓球界の先駆けとなって歩む過程では、孤独を感じたかもしれない。でも、1人で道を作った末に、その姿に憧れる選手が現れ、尊敬される存在になった。

「1人」だからこそ、たくさんの支持と応援を得られた。それを示したのが、引退セレモニーだった。(松原 孝臣 / Takaomi Matsubara)

1967年生まれ。早稲田大学を卒業後、出版社勤務を経てフリーライターに。その後スポーツ総合誌「Number」の編集に10年携わり、再びフリーとなってノンフィクションなど幅広い分野で執筆している。スポーツでは主に五輪競技を中心に追い、夏季は2004年アテネ大会以降、冬季は2002年ソルトレークシティ大会から現地で取材。著書に『高齢者は社会資源だ』(ハリウコミュニケーションズ)、『フライングガールズ―高梨沙羅と女子ジャンプの挑戦―』(文藝春秋)、『メダリストに学ぶ前人未到の結果を出す力』(クロスメディア・パブリッシング)などがある。

![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)