昭和の名選手が語る、"闘将"江藤慎一(第1回)1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手…

昭和の名選手が語る、

"闘将"江藤慎一(第1回)

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

中日ドラゴンズで活躍した江藤慎一(中央)。左は寺田陽介、右は長谷川繁雄。(1962年2月24日撮影)

受話器の向こうからは、スタジアムの喧騒が漏れ聞こえる。人数制限がなされているとはいえ、試合前の熱気はそれでも押し止められることなく、福岡から東京まで電波を通じて流れてきた。今から野球が始まるというBGMに乗せてソフトバンクの王(貞治)会長の声が被さる。

「本当のプロ野球ファンからしたら、大変人気のある面白い選手だったと思いますよ。ファンの気持ちを揺るがすというか、くすぐるというか、わき立たせるというか。そういう特別な存在だったと思います」

その特別な存在に世界のホームラン王は三冠王を2度阻まれている。

「東京オリンピックのあった1964年に首位打者争いで敗れました。あれは私が一本足から、二本足に戻そうと考えていた年ですから、忘れられない年として特に印象に残っています」

王は1962年にホームラン王の座に就くと、翌年も連続してタイトルを獲得。一本足打法は当初あくまでも暫定的に取り入れたものでこの3年目に元に戻そうと試行錯誤をしてみたが、結局自分にはこれしかないと確信したという。

この年、王は年間本塁打55本という日本記録(当時)を樹立、4打席連続アーチも記録してまさに脂の乗りきったシーズンであった。

その絶頂期の王の前に立ちはだかったのが、江藤慎一だった。

戦後初の三冠王を目前にして9月になっても首位打者だった王を猛迫し、ついには2厘差で差しきった。翌年も江藤はケガに悩まされながらも連続してリーディングヒッターを獲得する。

当時はミスターこと、長嶋茂雄もまたその勝負強さを発揮し続けており、巨人9連覇の始まった1960年代は3番王、4番長嶋のシナジー効果もあってセ・リーグの打撃タイトルはこのふたりの寡占状態だった。そこに江藤は猛然と割って入った。1967年のオールスター(第2戦)では、ONを前後に置いてオールセントラルの4番を打った。

日本球界で史上初の3000本安打を達成した張本(勲)が江藤の技術を解説してくれた。

「日本のプロ野球において右打者で右投手の外角スライダーを左中間に引っ張れたのは、慎ちゃんだけだ。今でもいないな。強打者で言えば、身体ごとボールに向かっていくような岡本(和真)のようなタイプもいるが、慎ちゃんはそうじゃない。球を捉えに行くけども下半身は残っている。踏み込んで半身に構えておるから、アウトコースが甘くなる。だから外に逃げる球でもバットの芯に当たる。それを右手を返さないでヘッドを左中間に持っていくんだ。

三冠王を3回獲った落合(博満)も外のボールに強かったけど、落合は引っ張らずに流すからね。バットをしならせて打つスラッガーは珍しくないが、慎ちゃんみたいにヘッドを持っていくバッターはおらんわな。それこそ彼は自分の人生をかけて打ちにいっとるけど、下半身は残っとる。だからあれだけの成績を残したんですよ」

──人生をかけて打ちに行くが、下半身の粘りで重心は残している。技術解説の最後に江藤の半生について象徴的なワードを張本は語った。

江藤は中日からロッテ(オリオンズ)に移籍後、パ・リーグでも首位打者となり、史上初の両リーグでの首位打者となった。

その順応の速さはデータ野球全盛の現在では想像しづらいが、江藤の現役時代を知る大島康徳氏(故人)は「もうそんなセの野球とかパの投手とかまったく関係のない人でしたよ。打球の特徴がまさに弾丸ライナーでショートが取れると思ってジャンプしたボールが加速してそのままレフトスタンドに突き刺さったのを私は何度もベンチから見ました」

そしてまた、不世出の大打者は非常に神経の細やかな人格者であったと生前を知る者は言う。再び王会長。

「名球会においても稲尾(和久)さんと江藤さんは非常に筋のとおった人でしたからね」

巷間で言われる、「仏のサイちゃん」稲尾に対して江藤のニックネームは「闘将」。同じ九州生まれであるにも関わらず、対照的なイメージであったふたりが、並べて称されるのは、野球ファンは意外に思うかもしれない。

しかし、中日の球団職員(トレーナー、マネージャー、広報、通訳、渉外等)を57年に渡って務めあげた足木敏郎は、主力選手がともすれば尊大な態度を取りがちな裏方に対しても礼儀を忘れず、折り目正しい態度を崩さない江藤に対して感嘆していた。

「野球選手に欠落しがちな社会常識もしっかり持ち合わせた人でした。マネージャーという立場上、江藤からよく電話がかかってきましたが、応対は実にていねいでした。『もしもし、足木さんのお宅でしょうか。江藤でございます」と名乗ったあと、必ず「いつもお世話になっております』と続けるのです」

他の選手は名乗ると同時に要件を話し出すのだが、江藤だけはベテランになっても年俸が上がっても御礼の言葉が必ずついたという。あの容姿や言動からは想像できない繊細さや誠実を併せ持っており、引退後も試合のチケットなどを手配すると必ず毛筆で書いた達筆の礼状が送られてきた。しかもそれらは書の作品の域に達していたという。

その器用さは、張本も太鼓判を押す。

「豪快に見えて繊細でね。メキシコのラテンソングで『ラ・マラゲーニャ』というスペイン語の曲があるんだよ。慎ちゃんはこれが得意でねえ。声はいい、ギターはうまい。そして物まねもうまかった。大河内傳次郎の丹下左膳ね。『姓は丹下、名は左膳』、宴席が最高に盛り上がったよ」

ONに比肩する実力の持ち主。選手のみならず裏方にも慕われた人柄。書や楽器をたしなむ幅の広さ。しかし、その半生は逆風の連続だった。

暗転は1969年に始まった。確執のあった水原茂監督から、一方的に解雇を通達されるのである。

後年も含めて「チームの世代交代のため」と後づけの説明をする者もいたが、その合理的な理由はなく、オールスター時にチームを離れて解説の仕事を入れた監督を批判したことを端緒とした感情的なもつれというのが、実際のところであった。

最後は体裁を整えるようにトレードの形になったが、相手は前年に3勝しかしていない投手であった。中日では後に3年連続最多安打の田尾安志が選手会長としての発言を疎まれてトレードに出されたが、田尾の時はまだ補強ポイントを押さえた先発左腕の杉本(正)、控え捕手の大石(友好)との1対2のトレードであった。

まずは江藤放逐ありきという球団からの処遇だった。江藤は土下座までしたが、覆らなかった。現在では考えられないことだが、選手の立場はあまりにも弱かった。加えて水原は中部財界が三顧の礼をもって迎え入れた大監督であった。実弟で同じく当時中日に在籍していた江藤省三はこう回顧する。

「あの時の解雇については、兄貴も自分の本(『闘将火と燃えて』鷹書房刊)で奥歯にものの挟まったような書き方で水原さんを褒め讃えて書いていますけど、そんなことあり得ない。それはまだ生きている方がいっぱいいらっしゃるからでした。なかなか言えないことがあるんですよ。これを読むと、よくあれだけ我慢して野球を続けられたなと思いますよ。やっぱり気の荒い人だと辞めてますよ」

江藤は後に慶応大学野球部監督として着任早々に2年連続優勝を勝ち取り、毎年のようにプロへ選手を送り出し(伊藤隼太、福谷浩司、白村明弘)、同部史上初めて女子選手(川崎彩乃)を登録するなど、選手指導に大きな実績を持つ指導者でもあった。その江藤がこう続けた。

「実際に兄貴は当時、野球を続ける上で、この野郎、この野郎と、自分を奮い立たせていました。そうでなかったら、清原(和博)みたいになっていますよ。頑張っていた清原に対する大人たちのいやらしいいじめ方みたいな、そんなパワハラを見てきました」

江藤解雇に対して、名古屋では中日ファンが抗議のデモを行った。1970年1月10日のことである。

中日では先述の田尾放出時もファンが反対の署名活動を起こしたが、江藤のそれはデモである。いかに大きな事件であったか、推して知れる。

その後も江藤の半生は流転を繰り返す。移籍先のロッテではパ・リーグの猛者を抑えて.337の高打率で両リーグで首位打者になったその年に放出され、移籍先の大洋(ホエールズ)も秋山登が監督になると退団を余儀なくされ、結局地元九州を本拠地とする太平洋(クラブライオンズ)に拾われて選手兼監督に就く。慢性的な経営難に苦しむ太平洋を初めてAクラスに押し上げるもまたも解任。

再びロッテに移籍して現役を終えた。江藤はその後、解説者の道を潔しとせず、後進の育成のために野球学校を設立し、今でいうクラブチームを立ち上げる。

省三は引退後の兄をこう語る。

「当時、周りの人間に野球の学校とか、独立リーグとか、アメリカのマイナーリーグの選手の育て方とかを熱心に話すんです。それで当時は、"夢見る慎ちゃん"っていうあだ名がついとったんです。だけど今は、もうそれが全部実現しているじゃないですか。プロを目指す選手育成のチームやアイランドリーグやBCリーグもしっかりある。昔、もしあの人に財力があって、もう少し理解者がいてうまくいったら、もっと早く、この環境は整っていたんじゃないでしょうか」

"夢見る慎ちゃん"は海外での野球普及にも奔走し、伊豆の天城で設立した野球学校はやがて大手スーパーのヤオハンと業務提携をしてヤオハン・ジャパンとなり、プロにも3人の選手を送り出した。その内のひとりであり、来季中日ドラゴンズに外野守備走塁コーチとしての就任が発表された大西崇之はこう回顧した。

「僕は高校を転校したし、大学も中退という波乱に飛んだ野球半生でしたが、天城にいたあの時代にプロの野球選手としての土台を築いてもらいました。江藤さんは気性が激しいイメージで語られているかもしれませんが、僕は厳しいとか、怖いとか思ったことは一度もないですよ。"親父"といつも呼んでいました」

大西には忘れられない思い出がある。中日ドラゴンズでの現役時代、神宮球場での試合前、解説の仕事でグランドに降りていた江藤を見かけた星野仙一監督(当時)が、「おい、大西! お前がプロに入れたのはあの人のおかげやろ。挨拶してこい」と声をかけてきたのである。

江藤の志を知るべく、晩年やろうとしたことの足跡を辿ると、スポーツに対する先進的な発想に辿り着いた。野球学校設立時から、裏方として江藤を支えてきた加藤和幸(現明治大学付属明治高校野球部監督)は言う。

「野球学校は、プロを目指す選手予備軍というよりも野球をやりたくてもできない子たちのために作ったのです。今もそうですが、高校に行けなくなった子はもうプレーをあきらめるしかない。江藤はそういう子たちに夢を継続させてあげたかった。つらい環境にある子たちのことを思いやっていて、決して精神主義者ではないんです。『野球は根性やない。技術や』とよく言っていました。独立リーグや性差をつけずに女子の野球チームを作ってのリーグ戦などの構想を早くから、自治体の人たちに語っていました」

今で言うスポーツ権の享受と言えようか。学校体育に頼らないプレーの場の提供や選手の育成、ヨーロッパのクラブ型スポーツの先駆者としての意志がそこにはあった。

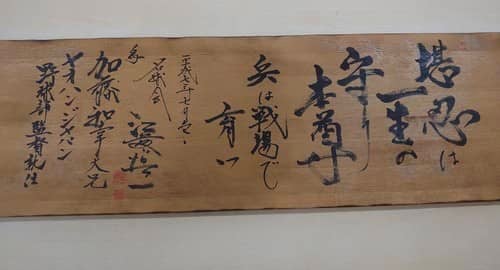

加藤がヤオハン・ジャパン監督時代に江藤から贈られた書。「堪忍は一生の守り本尊

兵は戦場で育つ」

しかし、江藤は2003年に脳梗塞で倒れた。以来5年に渡る寝たきりの闘病生活を送った。省三によれば、「体が動かず、言葉も発せず、でも眼球だけが動くんですよ。兄貴の写真を見せると目で追うんです。だから絶対意識があるというふうに僕は思っていました」

壮絶な人生は2008年2月28日に幕を閉じた。加藤は現在も天城で暮らしている。指導の度に東京の高校に出向くのはかなりの労力を要するが、その理由を「ここ天城に江藤の墓があるからです。僕は墓守をしながら、その意志を継いで高校生を教えているんです」と話す。没後すでに13年が経過している。いかに心酔していたことか。

王会長は最後に言った。

「江藤さんはプロだけでも中日からロッテ、大洋、太平洋と、いろいろチームを移籍されたけど、それぞれのチームでいろんなかたちで江藤さんの業績は残っていると思います。だから、そういう意味で江藤さんの生き様、野球人として人間としての姿を今の若い人たちに伝えてあげてほしいですね」

その足跡を辿ることは、また昭和という時代に分け入っていくことにつながるのではないか。張本が言う「人生かけて打ちにいった」半生を、同時代を生きた証言者の言葉と資料で紡いでいく。

(つづく)