王者の源流~大阪桐蔭「衝撃の甲子園デビュー」の軌跡第5回 大阪桐蔭が史上初となる同一校による2度目の春夏連覇を達成した…

王者の源流~大阪桐蔭「衝撃の甲子園デビュー」の軌跡

第5回

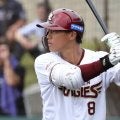

大阪桐蔭が史上初となる同一校による2度目の春夏連覇を達成した2018年の夏。2番打者の青地斗舞は自らの役割についてこう話していた。

「1番の宮崎(仁斗)と『クリーンアップにいい形で回そう』みたいな話はいつもしていました。1、2番が出れば大量得点になるケースも多いんで......2番の僕だったら、ただ単にバントで送るんじゃなくて、状況を見ながらつなぎのバッティングをしたり、積極的に攻撃参加することを意識していました」

青地は2番打者として春夏通算、全11試合に出場して46打数18安打(打率.391)と好成績を収めた。この2018年の大阪桐蔭は3番・中川卓也、4番・藤原恭大、5番・根尾昂の超強力クリーンアップに注目が集まったが、青地や宮崎といった"脇役"たちの貢献度も大きかった。

1991年夏、決勝で近大付を破り初めて大阪大会を制した大阪桐蔭ナイン

大阪桐蔭打線の強固さは、初めて甲子園に出場した1991年から変わらず受け継がれている。当時の主将・玉山雅一が言う。

「僕らの代の時も、中学時代はクリーンアップを打っていた連中が揃っていましたけど、そんな彼らが高校で8番を打っても役割はわかっていましたよ。『オレは中学まで4番やった』とか、そんなプライドをいつまでも持ち続けていたらチームは勝てないですよ」

参考までに付け加えれば、1991年の大阪桐蔭でおもに8番を任されていたのがサードの足立昌亮だった。足立は中学時代、奈良の強豪・郡山シニアで5番を打つほどの選手だったが、大阪桐蔭では下位打線。足立は自らを「脇役」だったと語る。

「"脇役"って思いたくはないけど、ならざるを得ないチームでしたから。井上や萩原......あのエリートたちの力をまざまざと見せつけられたら、『自分にできることをやらないと、試合に勝てない』って思いますよ」

足立が一目置く井上大と萩原誠だが、本人たちにエリート意識はなく、それどころか自分たちを追い込むように黙々と練習に励んでいた。そんな姿もまた、彼らをより神格化させたのかもしれない。

「井上と萩原まで回せば勝てる」

これが大阪桐蔭ナインの共通認識となっていった。

1991年夏の大阪大会。大阪桐蔭は3回戦で"宿敵"北陽(現・関大北陽)に競り勝った。だからといって、次の試合からチームの本領が発揮されたかといえば、そうではなかった。

4回戦の羽曳野には12対2の6回コールドで圧倒したが、5回戦の三国丘には2対0と苦しいゲームを乗り切った。試合こそ勝利するものの、勢いに乗り切れない。その原因を玉山が語る。

「萩原にホームランが出てなかったんです。ヒットは出るけど打球が上がらない。そのなかで井上がホームランを打ったり、しっかりカバーしてくれたので打線は機能していたんですけど。僕は『萩原に(ホームランが)出ないと、チームが乗っていかない』と思っていました」

事実、萩原は大阪大会が始まってからしばらくは違和感を抱えながら打席に入っていたという。

「バッティングフォームを変えたというのもあったんです。新しい感覚をつかみ切れないまま大会に入ってしまって......。相手に警戒されてまともに勝負されないなか、『結果を出さな』ってもがいていました。もうホンマ、みんなに助けてもらいました」

それまでの萩原のフォームは「ボールを上から叩く」という、いわゆるダウンスイングに近い形だった。センバツ出場を決めた1990年秋の時点で46本塁打をマークするスラッガーではあったが、高卒からプロを目指す以上、レベルアップは不可欠だった。

その萩原をさらに刺激したのが、渋谷(しぶたに)高校の中村紀洋だった。中村は1990年夏に2年生の4番として甲子園を経験し、萩原とは1991年1月のオーストラリア遠征に大阪選抜メンバーとしてともに戦った。そんな中村について、萩原はこう回想する。

「個人の力としては群を抜いていました。オーストラリアの試合では、毎日ピッチャーやって、ホームランも打つんです。ほんま、ひとりで野球をやっているような、それくらい目立っていました」

中村の存在が萩原の気持ちを駆り立て、よりレベルアップを図るため、センバツ後に打撃フォーム改造に着手した。

それまでのダウンスイングから、より強くバットを振り切るため、レベルスイングに近い軌道に修正した。このフォームの習得が、思いのほか時間を費やし、不振の原因にもなった。

そんな暗中模索の状態が続いていた萩原だったが、準々決勝の大商学園戦で待望の一発が飛び出した。

「あのホームランは鮮明に覚えています。やっと、バッティングの感覚がある程度はつかめてきたんかなって感じましたね」

この時、二塁ランナーとして萩原の放物線を見送った玉山は「よっしゃ! これで完全に勢いに乗った」と確信したという。玉山はその後の打席で「おまえら、浮かれんなよ」と、チームを引き締める意味を込め、普段はめったにすることがない送りバントをノーサインで決めている。試合は8対1の7回コールド。抜け目のない攻撃を見せつけての完勝だった。

ようやく本来の調子を取り戻した大阪桐蔭にとって、準決勝で対峙した前年の覇者・渋谷は、萩原いわく「ノリ(中村紀洋)さえ何とかすれば、勝てると思った」という認識だった。それはチームメイトも同じで、井上は次のように語る。

「ノリはピッチャーもやっていましたから、投打で神経を使わないといけないわけです。そうなると、必ずどこかに隙が出る。こっちがノリを打てば、バッティングにも影響するだろうと。渋谷は強いと思っていましたけど、ノリのワンマンチームでしたから」

試合は1点を先制されるも、3回に3点を奪い逆転すると、4対1で迎えた5回には井上が一発を放ち、とどめを刺した。投げても先発した背尾伊洋が中村には2安打されながらも長打は許さず、15奪三振の完投。投打が噛み合い、6対1で決勝進出を決めた。

主砲が復活し、チームも上昇気流に乗った。だが、主力全員が好成績を収めていたわけではなかった。センバツから依然として調子が上がらない澤村通はその代表格だったが、もうひとり、光武敬史のバットも湿っていた。

光武は2年生からレギュラーを張るバリバリの主力だったが、本人は「脇役」と自認していた。

「技量は周りのメンバーに比べたら全然なかったですから。与えられた役割を果たすフォロー的な立場でしたね。夏は試合に使ってくれた監督に感謝していましたし、とにかく必死でした。『オレもやらなあかん』って」

光武の実力は誰もが認めるところだが、ほかのメンバーが結果を出すばかりにどうしても埋もれてしまっていた。

「光武で大丈夫ですか?」

監督の長澤和雄は、そのように訝しがる選手の声を聞きながらも光武を信頼していた。

「ひとつの大会でみんな3割なんて打てないですわ。あの夏は光武がたまたまそうであって、本来はいい仕事しよるんです。せやから、納得がいかない選手に対して『そう言うな』と諭しましたけどね」

そんな監督の期待に応えたのが近大付との決勝だった。玉山も萩原も足立も「あれがなかったら甲子園に行けなかった」と口を揃える一打は、0対1の4回に訪れた。

二死一、三塁の場面で、光武は相手先発の大塔正明のストレートをバックスクリーンに弾き返す逆転の3ランを放った。

「僕は『意外性がある』ってよく言われていたんです。井上も萩原も打てなくて、チームも負けている......追い込まれないと力を発揮できないタイプだったかもしれないですね」

光武の一発で勢いに乗った大阪桐蔭は、萩原と井上にも本塁打が飛び出し、8対4で打撃戦を制した。主軸の不振がありながらも"脇役"と自認する男たちの献身によってチームは一枚岩となり、初めて夏の大阪の頂点に立った。

だが、全員が大阪桐蔭の戴冠を祝福していたわけではなかった。閉会式後、部長の森岡正晃は大阪府高野連から祝辞もそこそこにこう切り出された。

「優勝おめでとうございます。ただ、甲子園に出場させるかどうかは今から審議します」

「はぁ⁉︎」。森岡は心のなかで目いっぱい悪態をついたが、表向きはいたって冷静に話を聞いていた。結果的に"遺恨試合"になってしまった3回戦の北陽戦をはじめ、森岡はこの大会で計3回も始末書を提出させられた。おそらく高野連は、チームのマナーの悪さを強調したかったのだろう。

学校に戻り、森岡が優勝報告とともに高野連との一連のやり取りを伝えると、校長の森山信一は憤りながらも、こう豪快に言い放った。

「かまへん。ええやないかい! うちが大阪で優勝したのは間違いない。もし決勝で負けたキンコウ(近大付)が甲子園に出てみい。前代未聞の出来事やで!」

結局、高野連は大阪桐蔭を大阪代表として認めた。

大人たちを困惑させるほどの異端児たちが集まった大阪桐蔭。そんな強烈な個性を放つチームは、甲子園という大舞台でその力を存分に発揮することになる。

(つづく)