アテネ五輪・守備走塁コーチ高木豊が振り返る激闘 前編 1980年のドラフト3位で大洋(現・横浜DeNA)に入団した高木豊…

アテネ五輪・守備走塁コーチ

高木豊が振り返る激闘 前編

1980年のドラフト3位で大洋(現・横浜DeNA)に入団した高木豊。通算8度の打率3割をマークしたほか、加藤博一、屋敷要と共に"スーパーカートリオ"と称されるなど、走攻守揃った選手として長く活躍した。

現在は解説者やYouTuberなど幅広い分野で活動。元プロ野球選手のYouTuberのパイオニアでもあり、YouTubeチャンネル「高木豊チャンネル」の登録者数は24.8万人を誇る(5月14日時点)。

指導者としての経験も豊富で、2004年のアテネ五輪では日本代表の守備走塁コーチを担った。今夏は東京五輪の開催が予定され、日本代表は金メダル獲得を期待されている。高木に日の丸を背負う戦いのプレッシャーや当時の裏話を聞いた。

***

長嶋茂雄監督のアテネ五輪断念を伝え、頭を下げる長嶋一茂(手前)と中畑清ヘッドコーチ(奥)photo by Sankei Visual

――シドニー五輪ではプロ・アマ混合メンバーで臨み、初めて野球日本代表が五輪でメダルを逃します。4年後のアテネ五輪では長嶋茂雄監督のもと、初めてオールプロのドリームチームで臨みました。金メダル獲得が至上命題と目される中、そのプレッシャーはどれほどのものでしたか?

高木豊(以下:高木) まず、オールプロで臨むというひとつのプレッシャーがあり、さらに金メダル獲得というプレッシャーがありました。長嶋監督は、「(アジア予選の時から)アテネまで全勝でいく。1試合も力を抜くな」と言っていましたし、余計に身が引き締りましたね。

最初は日の丸のプレッシャーも漠然としていましたが、日本代表のユニフォームに袖を通した時、「これは絶対に負けちゃいけない」と思ったことを覚えています。プロ野球のリーグ戦では"個のプライド"も大事にして戦いますが、日本代表の戦いは"チームのプライド"であり、"日本のプライド"ですよね。

――当時は、「日本が普通に戦えば負けない」というのが大方の見方だったと思います。

高木 僕を含め、メンバーのほとんどが国際試合を戦ったことがなかったので、経験がある方々に聞くと、「何が起こるかわからないのが国際試合」だと。実際に、韓国と台湾の試合を観る機会があったのですが、優勢と見ていた韓国がエラーを起点に追いつかれて延長で負けたんです。目の前にそういう光景を見せつけられて......。「これが、うちのチームで現実になったら」って思うと怖かったですよ。プレッシャーというよりも怖さですね。

アジア予選の1試合目の中国戦では、僕がシートノックを打つわけですが、プレッシャーからなのか選手たちは声が出ないし、動かない。試合前にベンチの前で円陣を組み、健闘を誓って握手をすると、みんなの手が汗でベトベトしていて「相当緊張しているな」と思いました。

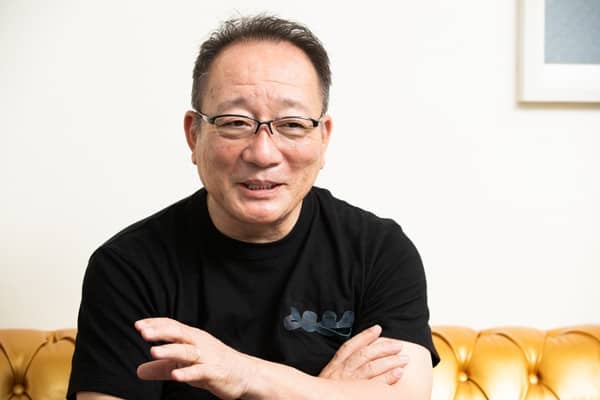

当時を振り返る高木氏 photo by Murakami Shogo

――予選を勝ち抜いてアテネ五輪への出場権は得ましたが、本戦を前に長嶋監督が脳梗塞を患って入院し、中畑清ヘッドコーチが代わりに指揮を執ることになりました。その時のチームの様子はどうでしたか?

高木 あくまで監督は長嶋さんということで、中畑さんは監督という名目は付けなかった(登録上は監督)んですよね。試合が始まる時、みんなが長嶋さんのユニフォームにタッチをしてからグラウンドに散っていったのですが、「果たして選手たちはどっちを向いてやっているのかな」とは思っていました。中畑さんを思う気持ちがある一方で、長嶋さんの偉大さも感じていただろうし。

それでも、なんとかチームにしなきゃいけないし、指揮を執っているのは中畑さん。監督としてものを言うのか、ヘッドコーチの立場として言うのか......。長嶋さんとはFAXのやりとりもあったのですが、そういったことも含めて中畑さんの大変さは感じていました。

――FAXの件は、『高木豊チャンネル』(2021年4月29日の投稿動画)でも拝見しました。息子の長嶋一茂さんが、長嶋監督の意向を代理で伝えてくれていたと。

高木 そうなんです。一茂は「親父がアテネに行けない悔しい思いは、未練たらたらっていうレベルじゃなかったので」と言って、必死に伝えてくれました。「親父の言ってることを誰も理解できないんですけど、僕は親父が伝えたいことが全部わかったんですよ」とも言っていましたが、そこはさすがに親子ですよね。スタメンのオーダーなど、長嶋監督の考えを細やかに伝えてくれました。

FAXの中には、「これ、本当に監督が言っているのかな? 一茂の言葉かな」という内容もあったのですが、「一茂がそばにいて話をしているんだから、監督の言葉として受け取ろう」という共通の意識が、中畑さんはじめ首脳陣の中にありました。監督が現場にいない不安はすごく大きいですから、そのFAXが届くまでは「まだFAXこないんですか?」と何度も確認しましたし、ものすごく助けられました。

印象的だったのは、銅メダル獲得をかけたカナダ戦前のFAX。バッティングオーダーが送られてきたんですけど、「全員使ってあげてください」という優しいメッセージが書いてありました。

――それでも、現場で指揮を執るのは中畑ヘッドコーチですから、いろいろと苦労があったと思います。

高木 苦しそうなのを見ていて僕らもつらかったし、「なんとか中畑さんを助けなきゃいけない」という思いでした。ただ、現場では大変でしたね。本戦では中畑さんと自分と投手コーチの大野(豊)さんの3人体制で、大野さんはブルペンにいて、自分は三塁のコーチャーズボックスに立たなきゃいけないですから、中畑さんはベンチでひとりなんです。相談相手がいないことも、苦しかったと思いますよ。

現地に入ってから、中畑さんはプレッシャーで眠れない状態でした。アジア予選でもプレッシャーはありましたけど、本戦はさらに上。中畑さんが「もう寝よう」と言うまで、僕も大野さんもずっとそばにいました。

――想像を絶するプレッシャーがあったのですね。そんな状況で、メンバーの結束が強まったきっかけなどはありましたか?

高木 アジア予選が始まる2003年10月に、小笠原(道大)と松井(稼頭央)の誕生日が10月だったので、長嶋監督の発案で誕生日会をやりました。そういったことから"チーム"になっていきましたね。

ただ、小笠原はアジア予選の時にすごく調子が悪くて......。最初、長嶋監督は3番を任せていたのが、決勝リーグ2試合目に8番に降格させることになった。それを伝えると小笠原は、「僕は勝ちにきた。3番を打ちにきたわけじゃない」と言ってくれたんです。しかも、その試合で先制点をたたき出してくれた。その時にチームメイトが小笠原に送った拍手や、ガッツポーズなどを見て、「あ、これでひとつになったな」という感じがありました。小笠原が苦しんでいるのをみんなが知っていたので、ベンチは本当に盛り上がりましたよ。

――そうして五輪本戦に向かうわけですが、アテネ五輪本戦ではプロ野球の各チームから招集できるのは「2選手まで」という制約がありました。選手選考で、どんな苦労がありましたか?

高木 非常に難しい選択を迫られましたし、メンバーを決める時に長嶋監督もいませんでしたから、すごく大変でした。チームによっては「投手を2人出してもいい」というケースもありましたが、それはチーム事情によって変わってくる。そういう押し問答がありながら選んだ24人でしたね。

他にも呼びたかった選手はいっぱいいました。二岡(智宏)や井端(弘和)がその筆頭です。それは、五輪直前のイタリア合宿の時に、木村(拓也)が肉離れしたんですよね。ユーティリティープレーヤーとして考えていた選手がそうなって、短期決戦なのでひとり欠けると負担が大きくなるじゃないですか。だから代わりの選手を打診したんですが、それが叶わず。木村も泣きながら「(このままチームに)置いてくれ」と強い意志を伝えてきましたし......。

そんな紆余曲折はありましたけど、あらためて振り返ると、やっぱりいいチームだったなと思いますね。

(中編:キャプテン宮本慎也の苦悩>>)