滅私奉公 東京六大学秋季リーグ戦、慶大3回戦。劇的な逆転勝利を飾った早大ベンチでは、多くの4年生が歓喜の涙を流していた。…

滅私奉公

東京六大学秋季リーグ戦、慶大3回戦。劇的な逆転勝利を飾った早大ベンチでは、多くの4年生が歓喜の涙を流していた。岸本朋也(スポ=大阪・関大北陽)もその中の一人。この一年、常にチームのために在った男は、最後に自らの一打で勝利を引き寄せたのだった。自身最後の早慶戦を「一生忘れることはない」と振り返った岸本の、『WASEDA』を背負った四年間とは。

「チームのために」。この一年、幾度となく岸本はそう口にしてきた。ともすれば自己犠牲にも聞こえるこの言葉は、岸本の野球に対する姿勢そのものだ。その根幹がかたちづくられたのは関大北陽高時代。ことあるごとに監督に言われてきたあることが原点だった。「毎年甲子園に出られるような強豪ではないから、チームでまとまらなければ勝つことはできない」――。高校1年生の夏からレギュラーに選ばれ、高校3年時には主将を務めた岸本は、その言葉を胸に刻みながら日々を過ごしたのだ。「甲子園には行けませんでしたが、まとまりのあるチームでした」。野球はチームスポーツであるからこそ、チームが勝つために自分ができることを。身に付けたその姿勢は、早大入学後により一層強くなったという。

プロ志望届を出さずに大学進学を選んだのは、「大学で自信をつけてからプロに行った方がいい」、そう考えてのこと。元々東京六大学への憧れは抱いていたが、それ以外ならば地元・関西の大学に進学すると決めていた。そんな中、早大から声が掛かったのだ。「1日でも早くレギュラーを取って、チームに貢献できるように」。そう意気込んで入学した岸本だったが、いきなり『1年生の仕事』に苦しむこととなる。朝のグラウンド整備や道具出しに追われる毎日。「野球以外でこんなにきついことがあるなんて」。レギュラー獲得はおろかベンチ入りさえできない自分の現状にも、もどかしさが募った。

3年生の春には念願だったレギュラーの座をつかんだが、一時は打率4割ほどだった打撃が落ち込み3カード目以降は無安打。秋にはスタメンを後輩に譲ることさえあり、チームは東大と同率最下位に沈んだ。「何でできひんのやろ」。胸に残ったのは、自分が結果を出せずチームに迷惑を掛けた申し訳なさと腹立たしさ。それまでの野球人生の中で初めて経験した、大きな挫折だった。

最終学年になると打線の中核を担うようになる

新体制で副将に就任した岸本は、主将となった小島和哉(スポ=埼玉・浦和学院)を中心にチームの改革に着手した。早大野球部に欠けていたのは、チームとしての一体感。くしくもそれは、高校時代の恩師の教えと重なった。『まとまらなければ勝てない』。どうしたら一体感のあるチームになるか、4年生だけで何度もミーティングを繰り返した。下級生からも積極的に意見を吸い上げ、チーム全体で改革が進むように図った。岸本自身も「1年通して戦うだけの体力や技術、何もかもが劣っていた」と痛感した3年時を受けて、攻守両面の強化に努めた。

春は代打からのスタートだった。悔しさを押し殺し「チームのために」と、出場しない時にはベンチワークや声出しで貢献。2カード目からは晴れてスタメンとなり、打率はリーグ4位の3割7分5厘をマークした。しかし、早大は優勝争いに絡むことなく同率3位。悔しさばかりが残る春となった。

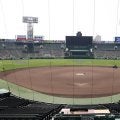

秋こそは「優勝したい」、その決意を強く抱いて迎えた最後のシーズン。岸本は正捕手の証しである背番号『6』を背負い、神宮の地に立った。チームは粘り強く勝ち点を積み上げ、優勝の可能性を残して天王山に挑むことに。「優勝できたら最高やろな」。ところが運命の慶大1回戦で敗北を喫し、優勝の可能性はここでついえてしまう。しかし、2回戦は下級生の奮闘もあり勝利、3回戦はそれに応えるように4年生が意地を見せ、見事勝利を挙げた。「チームが一丸となってできた3試合」。勝因は、それぞれがチームの勝利への執念を秘め、その下に一致団結できたこと。この一年目指してきた理想のチームが、最後の早慶戦でついに完成したのだ。確かに優勝できなかったことは悔しい。それでも、最後に浮かべたのは全てをやり切ったすがすがしい表情だった。

私を滅し、女房役として投手陣を支えてきた岸本(左)

卒業後は社会人野球チームの明治安田生命に進む。それには、同チームに所属している道端俊輔(平28スポ卒)の存在があった。道端は岸本が1年生だったころに『6』を背負い、チームをリーグ戦春秋連覇、全日本大学選手権優勝に導いた偉大な先輩。一番尊敬していてお世話になっている先輩を超えたい、先輩に勝ってレギュラーを奪えたら自信を持ってプロに挑戦できる。そんな決意からだ。プロの世界は「本当に自信を持ってやっていけるって思ってから行くべきところ」。この四年間で積み重ねた悔しさと喜びと、さらに強くなった「チームのために」という思いを引っ提げ、次は自信を手にするために。岸本はここから再び、夢へ向かって歩み始めている。

(記事 村田華乃、写真 柴田侑佳、望月優樹)

![[ラグビー] 2025年度関東大学リーグ戦第6節・流経大戦](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/06.jpg)