仙台育英(宮城)は、今年春の東北大会準々決勝で弘前学院聖愛(青森)に6対7で敗れた。相手を上回る13本のヒットを放ちな…

仙台育英(宮城)は、今年春の東北大会準々決勝で弘前学院聖愛(青森)に6対7で敗れた。相手を上回る13本のヒットを放ちながら屈した理由は明らかで、4つのエラーが示すように守備が乱れたからだった。光南(福島)との初戦を含めると、2試合合計で7個もエラーを記録した。

試合後、監督の須江航は、真っ先にこの敗因について言及した。

「今年は打力から先に鍛えたことによって守備はまだまだ発展途上というか、ほとんど鍛えられていなかったんですね。その答えが出たんでよかったです。夏までの期間は短いですけど、『守りの仙台育英』にしないとダメだと再確認しました」

須江がそう言いきれたのは、たしかな収穫があったからだ。それが投手力である。

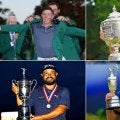

(写真左から)吉川陽大、佐々木広太郎、山口廉王、武藤陽世、内山璃力の仙台育英投手陣

photo by Taguchi Genki

【140キロ超えはなんと9人】

春は主戦としてチームを支えた山口廉王(れお)。昨夏、甲子園のマウンドを経験した左腕の武藤陽世。ピンチでも動じないマウンド度胸が持ち味の内山璃力(りき)。2年生にも、ゲームメイク力に長けた左腕・吉川陽大と、球速表示以上の球威を誇る山元一心がいる。

そして、ラストピースとして加わるのが、3年生の佐々木広太郎である。昨年のセンバツにも登板したエース候補は、3月の練習試合で右手中指を骨折。夏の県大会までの完全復帰も危ぶまれるなか、先の弘前学院聖愛戦で登板を果たすなど順調な回復を遂げた。

この6人に加え、次世代を担う2年生として吉田瑞己、尾形陽聖、刀祢悠有希(とね・ゆうき)も控えている。ここに挙げた9人すべてが、最速140キロを超える好素材だ。須江は、夏の大会前から大会中であっても彼らにしのぎを削らせる。

「ピッチャーはテーマを回収できたんですよね。佐々木広太郎を実戦復帰させる。山口を先発とゲームの後半で投げさせる。内山を苦しい場面で投げさせるとか、やりたいことができたなかで、守備を鍛えればなんとかなりそうだな、と。だから、夏の戦い方は決まりました。3点以内に抑えて、攻撃陣は1点をしぶとく重ねていく。そういう野球で戦う感じです」

ハイレベルな投手力──それは近年、仙台育英の名を全国に轟かせることとなったストロングポイントである。

東北勢初となる全国制覇を遂げた2022年夏は、古川翼や斎藤蓉をはじめとした「140キロクインテット」。準優勝した昨年夏も、前年の日本一を支えた高橋煌稀、湯田統真、仁田陽翔の「150キロトリオ」がいた。

毎年のようにこれだけのタレントを輩出できる背景として、須江の繊細な眼、そして視野の広さから裏打ちされた育成がある。

須江が彼らに求めるのは完成度の高さだ。ストライク率は65%以上が絶対条件。2者連続で出塁を許すことも細かくチェックされる。連続ヒットや四死球はもちろん、「冷静さの指標でもある」と、フィルダースチョイスももちろん評価基準に加えられている。

「いいピッチャーの条件として、シンプルにコントロールがいいことだと思っているんです。防御率、奪三振、四死球率のようなわかりやすい数字も大事にしていますけど、ここに関してはかなり厳しく評価しています」

また、須江は変化球の球速帯も注視する。

簡潔に述べれば、「空振りがほしい際に奪える球種をいくつ持っているか」だ。スライダーだけでなく、フォーク、ツーシームと、異なる方向に曲がる球種を高次元で操れるピッチャーが「必然的にいい背番号が与えられる」と、監督は明言している。

このように、須江は「いいピッチャーになるため」の道標を提示している。だからこそ、豊かな素材が多く出現するわけだが、技術だけでなくピッチャーそれぞれが成熟するまでの歩みを見失わないことを強調する。

「これは誇れることに、うちの伝統になりつつあります。自分がチーム内でどの位置にいるのかといった自己理解から、どんなことをすれば伸びるのかという探求心、姿勢として見せる練習量につなげていく。それによって、誰にどんな波及効果を生むのかということが、ピッチャーは全体的に体現してくれています」

そこに至るまでには、須江自身が自己理解を深め、探求してきた経緯がある。簡単に言うと、チームの取り組みを確立させている高校から学び、アウトプットしていることだ。

【投手は甲子園でも戦えるレベル】

須江が代表的な例として挙げたチームが、聖光学院と慶應義塾である。

聖光学院は立ち居振る舞いを大事とする。私生活からほかの者を納得させるだけの姿勢を見せ、試合になれば「あいつが打たれて敗けたら仕方がない」と、チームメイトから認められなければグラウンドに立つ資格を得られない。

慶應義塾が備えるのは、選手たちの卓越した思考と行動力だ。指導者から促される前に最適解を導き出し、実行に移す。したがって、苦難や難題に直面しても自らの力でそれらを打破できる強さが自然と身につくのである。

「すごく大袈裟に言うようですけど、聖光さんと慶應さんの取り組みは、じつは多くの日本人にないものというか、野球界だけじゃなくて日本そのものの未来にとって、絶対に必要なことを教えているんですね。だから僕は、そのハイブリッドでありたいと常に思っているんです」

須江のこの理念が浸透し、顕在化し始めたのが、日本一の前年にあたる2021年。伊藤樹がエースだった世代からだという。

丹念に耕された土壌は、伊藤から古川、斎藤らに託され、そして高橋、湯田、仁田たちへ連綿と継承されていった。

今年の投手陣で言えば、須江が「軸になるでしょう」と見据える佐々木と山口も、先人たちの意志を心に焼きつけ、腕を磨く。

「実質的なエース」と指揮官が公言する佐々木の最速は145キロ。球速以上に秀逸な武器が変化球で、スライダーとチェンジアップはカウント球にも決め球にもなる完成度の高さがある。また、カットボールは空振りが奪えるキレ味があり、タイミングを崩すカーブも持ち合わせる。その佐々木が後輩時代、参考としてきたのが湯田だった。

「湯田さんと高橋煌稀さんは僕と同じ軟式出身で親近感もあったというか、『ふたりを参考にすれば成長できる』と思っていて。湯田さんとは一緒に練習をさせてもらっていたなかで、『力んだまま投げたらいいボールが投げられないから、リリースまで力を抜いていたほうがいい』とか、いろいろアドバイスをいただいて。それが今、生きています」

監督の期待値もあり、自分でも「エースとして」という自覚はある。だが、「俺がやらなければ」といった前のめりな姿勢はない。

意識が変わったのは、奇しくも3月の練習試合で右手中指を骨折したことだった。その瞬間こそ「終わった」と落胆したが、自分のあとを継いでマウンドに上がった山口の立ち居振る舞いに触れ、安心感を抱いたというのだ。

「それまでの山口は思いきり投げるタイプだったのに、あの時はすごく冷静で、安定感もあって。それを見て『自分がいない間は山口たちが頑張ってくれる。だから、焦らずケガを治そう』って思えました」

この佐々木からの信頼は、山口の日頃の心がけの賜物でもある。

「視野を広く持て」

監督から口酸っぱく言われているという山口は、「佐々木がピッチャー陣にいると安心感が全然違いますけど、いないからこそ自分が冷静になってしっかりとやらないといけないと思っていました」と話す。

最速はチームトップの152キロだが、須江は「(山口は)体が大きいのに、変化球を投げるときに腕が緩まない」ことも評価する。スライダー、スプリット、フォーク、カーブの変化球は、相手バッターからすれば見極めが困難だという。

193センチの長身を生かす左足を高く振り上げるピッチングフォームは、よくロッテの佐々木朗希と形容されるが、本人は否定する。

「出力を高めるために自分で考えただけで、誰かを参考にしたっていうのはないんですけど、あえて言うなら高橋煌稀さんですかね。一緒に練習をさせてもらうなかで、フォームを細かいところまで見てもらって、アドバイスしてもらえて。それでコントロールがよくなったっていうのはあります」

高品質の作物は、上質な土から育つ。

佐々木と山口の軌跡だけでも、仙台育英が築き上げたものに説得力がある。

整いつつある強固な布陣。須江は「あくまでもおぼろげながら、ですよ」と念を押しながら、手応えを打ち出す。

「ピッチャーだけは、甲子園でも戦えるレベルまでには上がってきたかな」

この夏の宮城大会では、初戦(2回戦)で松島を15対0。3回戦でも宿敵・東北に2対0で勝利するなど、2試合連続完封勝利。今年もまた、仙台育英の投手陣がたしかなインパクトを与えていることは間違いない。