写真提供:共同通信 ■投球の基本はあくまで外角にある 「無難に外角一辺倒」。現役時代に名捕手として名をはせた野村克也氏は、嶋基宏(楽天)の配球にたびたび苦言を呈している。もちろん、これは嶋が楽天監督時代のまな弟子だからこその辛口なエールだろ…

写真提供:共同通信

■投球の基本はあくまで外角にある

「無難に外角一辺倒」。現役時代に名捕手として名をはせた野村克也氏は、嶋基宏(楽天)の配球にたびたび苦言を呈している。もちろん、これは嶋が楽天監督時代のまな弟子だからこその辛口なエールだろうが、それにしても「捕手のリード」は今なお議論が尽きないテーマのひとつである。中でも、「外角一辺倒」で「強気に内角を攻めない」ことに対する指摘は、野村氏に限らず耳にする機会が多い。そこで、本稿ではこの配球の是非について検証していきたい。

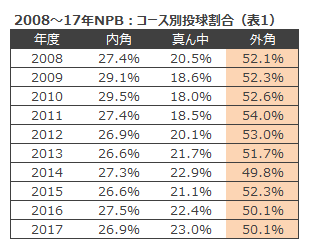

まず大前提として、投球の大半は外角に投じられるものである。これは、最近10年間のコース別投球割合を見ても明らかだ(表1)。もっとも、近年はボールの出し入れよりも、ボールそのものを動かしてゴロを打たせることに主眼を置いた投手が増えたこともあってか、外角への投球はやや減少傾向にある。とはいえ、その大勢が変わるような気配はなく、やはり配球の基本が外角であることに疑う余地はない。

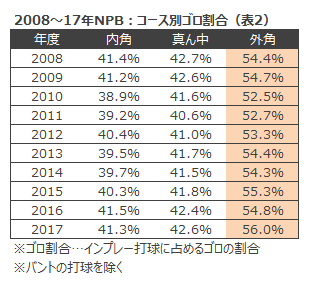

バッテリーにとって外角は、ストライクゾーンからボールゾーンへ変化する球を投げやすいことや、死球を与えるリスクがないことなど、さまざまなメリットがある。中でも大きな利点のひとつが、長打を浴びにくいことだろう。これは外角球が引っ張りづらいことと、打球がゴロになりやすいことが関係しており、最近10年間のゴロ割合をコース別に見ると、その傾向が如実に表れている(表2)。裏を返せば、外角は打者にとって強い打球を放つのが難しいコースであり、その意味では配球が偏るのは合理的ともいえる。

■外角を生かすために内角を突く

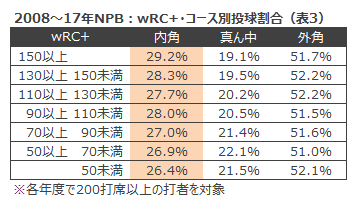

とはいえ、実際のところバッテリーは多かれ少なかれ内角も使いながら投球を組み立てるものだ。さらに、興味深い事実もある。表3は最近10年間における各打者のwRC+を7つのブロックに区分し、それぞれのコース別投球割合を示したものだ。wRC+は100を平均として得点創出の貢献度を表した指標であり、例えばwRC+が150であればリーグの平均的な打者に比べて1.5倍多く得点を生み出したという解釈ができる。要するに、wRC+が高いほど強打者であるということだ。そして、表3を見るとwRC+が高くなるにつれて内角への投球が増えていることが分かる。つまり、強打者であるほど、内角を攻められやすいのである。昨季、史上初の2年連続トリプルスリーを達成した山田哲人(ヤクルト)がシーズン終盤の死球禍に苦しんだのは記憶に新しいが、これこそ「強気に内角を攻める」配球の典型例といえる。では、この内角攻めがバッテリーにもたらすメリットとは何だろうか。

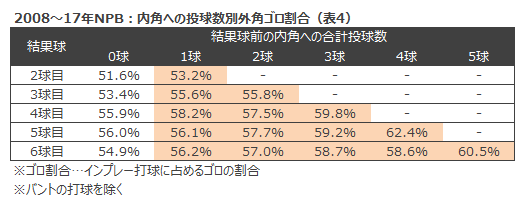

そのひとつが、先に述べた外角へ投じることの利点と関係してくる。一般的に内角攻めは、打者に内角を意識させることで、外角に踏み込まれないようにするという意図でなされることが多い。そして、最近10年を振り返ると、そのもくろみ通りの結果が表れている。同じ外角球を打ったケースでも、それまでの投球で内角を突かれていた方が、より打球がゴロになりやすくなるのだ(表4)。実際、いくら長打になりにくいといっても打者が外角一本に絞れば対応は容易だろうし、それがリーグ屈指のスラッガーとなればなおのことだ。そんな強敵を抑えるべく、外角の優位性をより高めるための手段が内角攻めであり、そのためには時に甘く入って痛打を浴びたり、体にぶつけてしまったりするリスクも負う必要があるということだろう。

■内角を攻めないオリックス捕手陣

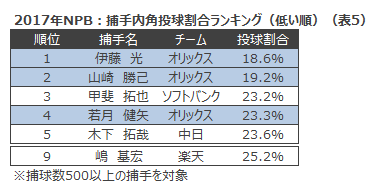

さて、冒頭では嶋を引き合いに出したが、実のところ嶋よりも配球が外角に偏った捕手は少なからず存在する。中でも、ひときわ目立つのがオリックスの捕手陣だ。内角への投球割合が少ない捕手を順に並べると、今季マスクをかぶった伊藤光、山崎勝己、若月健矢が3人とも4位までに名を連ねているのである(表5)。チーム単位で最近5年の推移を見ると、2015年から内角球が減り始め、ここ2年に至っては12球団でも群を抜く少なさであり(表6)、この背景にはチームとして何らかの方針があることも考えられる。

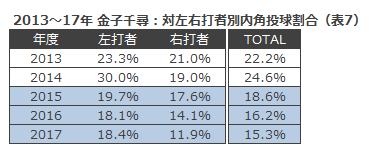

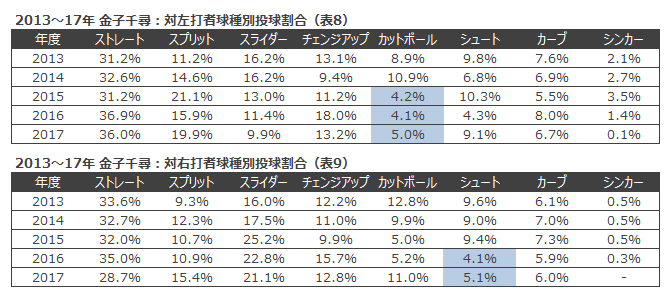

この外角偏重の影響を受けた可能性がある投手として、金子千尋を取り上げたい。14年に沢村賞を獲得して以降は圧倒的な成績を残すに至っていない金子だが、内角への投球割合を見ると、チーム全体の傾向と同様に15年から減少していることが分かる(表7)。また、球種においても、左打者へのカットボール、右打者へのシュートといった、内角をえぐるボールが減っている(表8、9)。金子は13年からほとんどの試合で伊藤とバッテリーを組んでおり、捕手の影響は考えにくいことからも、やはり前述のチーム方針が存在する可能性は否めない。

結果として、ここ2年間の金子は外角のボールでゴロを打たせる割合が減少している(表10)。多種多様な球種をコントロール良く投げ込むのが金子の持ち味であるはずだが、近年はそれを生かしきれていない印象だ。今季は開幕5連勝を飾ってからなかなか勝ち星が伸びてこないが、これからのピッチングをどう組み立てていくのかは、注目していきたいポイントである。

今回検証したのは、配球論のごく一部である。実際の試合では机上の計算通りには行かないというのが実情だろうし、それゆえ「リードは結果論」といわれることも多い。しかし、このように数字で表すことで、客観的に見えてくる事実もある。今後はバッテリーの意図も推し量りながら打者との攻防を見ていくと、新たな発見があるかもしれない。

※データは2017年7月4日現在

文:データスタジアム株式会社 佐藤 優太